本連載ではPCやAI関連など最新の情報をお届けしているが、今回はタイムマシンで大昔へ行ってみたい(笑)。と言っても製品自体は2025年の今、購入可能の新製品だ。古の話などを交えながら試用記をつらつら書いてみた。

筆者とMC6802

話は50年近く前に遡る。高校時代、一番欲しかったものが「NEC TK-80」だ。1976年に登場した8080を使ったワンボードマイコンだった。形状は今のPCとは全く異なり、モニタやフルキーボードなどはなく、10キー+αに7セグメントLEDが複数乗り、基板剥き出し……どちらかと言えば電卓に近い感じだろうか。

当時高校にはマイコン部があり、そこに1台あったものの、体育系の部へ所属していたので入部できず=使えず。と言って9万円近くしたため、さすがに買えず。どーしたものか!?的な日々が続いていた。

そんなある日、本屋へ行って見つけたのが「マイ・コンピュータをつくる―組み立てのテクニック」という安田寿明氏の著書。加えて「マイ・コンピュータ入門―コンピュータはあなたにもつくれる」、「マイ・コンピュータをつかう―周辺機器と活用の実際」(こちらも安田寿明氏の著書)をワンセット購入した(同時に買ったのか順次買ったのかは不明)。理由は「MC6802」を使ったマイコンの回路図が載っていたからだ。

「i8080」や「MC6800」は知っていたものの、動かすのにいろいろ周辺ICが必要で面倒そうだったので二の足を踏んでいた。しかしこのMC6802はクロックジェネレータ(3.58MHz!)を内蔵し、実質メモリとI/O関係で少しICを使えばOK的な回路だ。

これなら作れる!と、お年玉とバイト代かき集め3万円ほど用意し、日本橋へ行きパーツを購入(この頃は関西在住)。先の書籍にあるような“電子ソロバン”を組み立てた。少し違うのはアドレス側のLED、16個を省略したこと(ここはスイッチがオンならオンなのでなくても見れば分かる、という判断から)。当時LEDは結構な値段で、16個なしにすれば少しでも安上がりだった。

すべて手配線で無事動作し(中学時代から真空管アンプなど作っていたので半田付けには自信があった)、いろいろ遊んだ記憶がある。と言ってもROMがなく、毎回電源オンでアドレス16bitとデータ8bitを二進数で手入力……。今から考えればなかなか痺れる仕様だった(笑)。

ちょうどその頃、中に紙が挟める透明のアクリル下敷きが流行っており、A面にNC6800、B面に8080のニーモニック/マシン語変換表を入れ、授業中ずっとハンド(逆)アセンブルしていた記憶がある。

この自作MC6802ワンボードマイコン、最終的にはRAMを2,114(1,024x4bit) x2、10+αキーボード、ディスプレイはダイナミックスキャン式(スタティックな7セグメントLEDを複数並べると高価なので)の7セグメントLED(電卓用)を付けて遊んでいた。

この後、「SHARP PC-1210」というBASICが動くポケコン(1980年。自分でメモリを増設してPC-1211相当にしたような記憶がある)や、Z80を搭載したワンボードマイコン「CRC-80」などを購入。大学に入ってからは「SHARP MZ-80K2E」(1981年)。以降はパソコン系の開発バイトをしていたこともあり、「PC-8001」、「PC-8801」、「PC-9801」などは、開発用でいろいろ借りて使っていた。

と、昔話はざっとこんな感じだ。つまり自作のMC6802搭載ワンボードマイコンは筆者にとって初めて所有したパソコン(マイコン)ということになる。

ERIS6800 CPU基板 拡張ROM付 [ERIS6800-02]とは!?

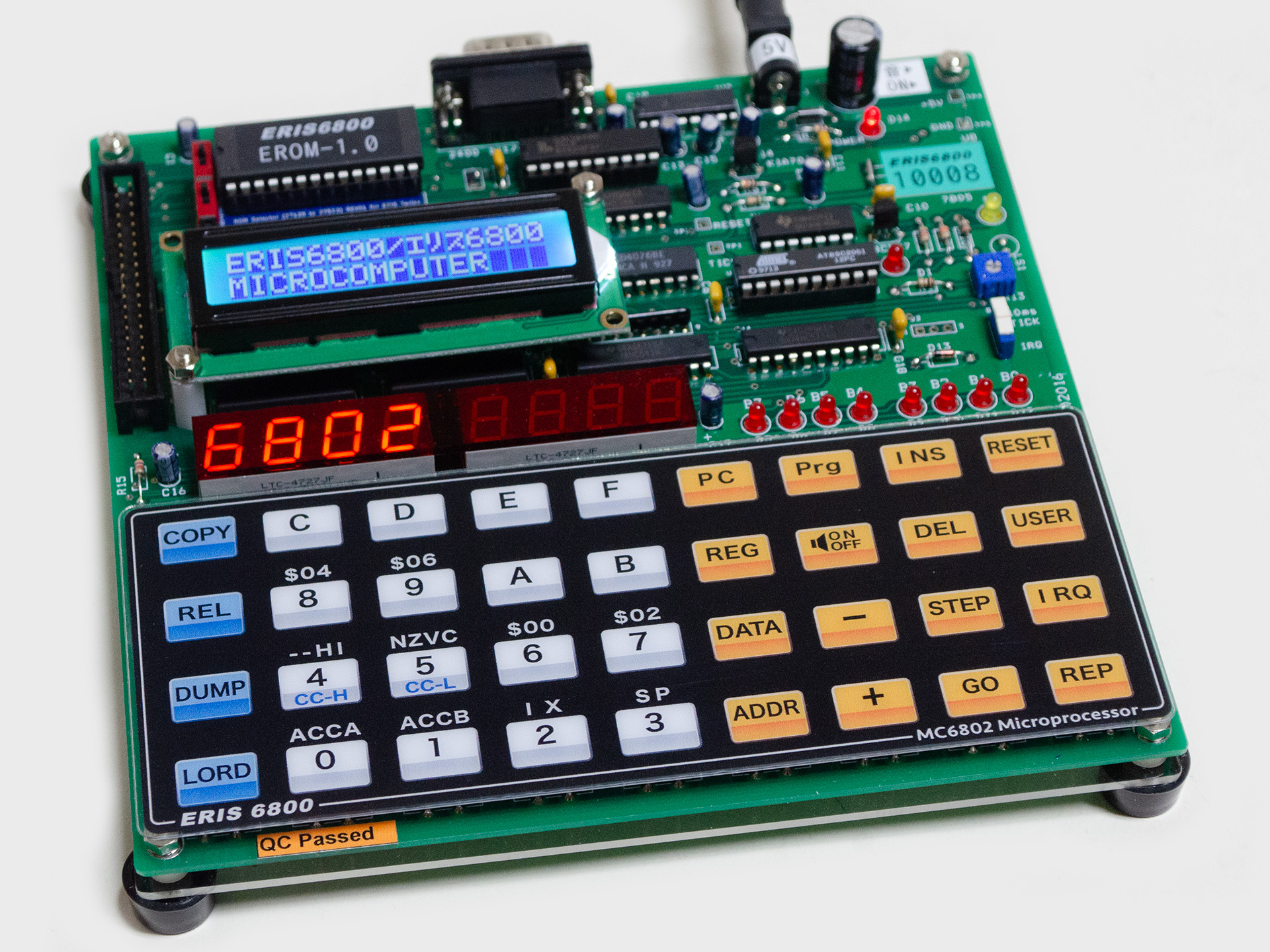

このようにMC6802に思い入れのある筆者であるが、ある日、XのタイムラインにMC6802の文字と、懐かしいワンボードマイコン風の写真が飛び込んできた。「ん?こんな製品あったっけ!?」とリンク先を見ると今年リリースの新製品(笑)。反射的に即購入したのは言うまでもない。主な仕様は以下の通り。

| ERIS6800 CPU基板 拡張ROM付 [ERIS6800-02]の仕様 | |

|---|---|

| CPU | モトローラ社製 MC6802 互換 8bit CPUを実装 |

| メモリ | RAM 32KB、ROM 16KB + 拡張ROM 64KB(オプション) |

| ディスプレイ | 16文字×2行表示の小型液晶キャラクターディスプレイ、7セグメントLED×4×2、基板上にLED×8 |

| キーボード | 16進キーパネル |

| インターフェイス | シリアルポート(RS-232C)、スピーカー、40ピンコネクタ(アドレスバス/データバス) |

| 付属品 | ACアダプタ(5V/3A)、USB/シリアルポートケーブル、I/O基板・周辺基板取り付け用のプラ足付スペーサー×2、PDF版のマニュアル(USBメモリ) |

| 価格 | 拡張ROMなし: 2万9,700円、有り: 3万9,600円 |

さすがにオリジナルのCPUは厳しいようで、互換とある。16進キーボードはコストダウンのため1つ1つがキーになってる分けでなくパネル式だ。シリアルポートは、付属のUSB/シリアルポートケーブルを使いWindowsマシンへ、Tera Term + ドライバでの接続となる。調べたところ2,400bpsだった。このシリアルポートは、各言語など使う時のコンソール、プログラムのダウンロード/アップロードに使用する。

ディスプレイは16文字×2行表示の小型液晶キャラクターディスプレイ、7セグメントLED×4×2、基板上にLED×8。自作した頃は7セグメントLED 1つが確か3千円ほどしたので、複数並べるなんて予算的に無理だった。加えて16文字×2行のキャラクタディスプレイ。当時にとってみれば夢のような環境だ(笑)。

製品は拡張ROMの有無で2種類。拡張ROMには

ERIS6800 MENU (BANK 0)

1 SWTBUG V1

2 SmithBUG V1

G GAME-III Interpreter (J 0100)

M Micro BASIC (J 0100)

R RU 4K BASIC (J 0100)

T TL/1 Compiler (J 00C0)

ERIS6800 MENU (BANK 1)

1 SWTBUG V1

2 SmithBUG V2

C NAKAMOZU BASIC Compiler (J D800)

N NAKAMOZU TINY BASIC Interpreter (J 0100)

ERIS6800 MENU (BANK 2)

1 MIKBUG rev9

2 Altair 680 Monitor

A Altair 680 Assembler/Editor [M 00D4 xx HH, N 00D5 xx LL]

(J 0107 Editor with Text Buffer Clear)

(J 010A Editor w/o Text Buffer Clear)

(J 010E Assembler)

B Altair 680 BASIC (J 0000)

V VTL-2 (J FC00)

ERIS6800 MENU (BANK 3)

ERIS6800 標準モニタ 16進キーボード使用、ステップ実行可

と、これだけが64KB ROMに入っており(実機からの情報で、サイトの内容とは少し異なる)、ROMの横にあるスイッチ2つで切り替える(=16KB/Bank)。拡張ROMなしはERIS6800 標準モニタ 16進キーボード使用、ステップ実行可のみ。

価格は拡張ROM無しで2万9,700円、有りで3万9,600円。今時の感覚だと、「4万円出せば、PCやタブレット、スマホなどが買えるので高い!」となるのだろが、先述の通り、単にLED 8つスイッチ8+16個だけのMC6802マイコンで当時3万円かかった記憶があるので、製品写真のようにいろいろ乗ってこの値段なら逆に安い!(笑)。さすがに16進数をまんま入れるのは……と言うことで、迷わず拡張ROMありにした。

TINY BASICで遊んでみる

拡張ROMには下記のような処理系がいろいろ入っている。GAME言語やTL/1は懐かしいものの、すっかり忘れてしまってるのでまだ何とかなるBASICで遊んでみたい。

1. GAME-III Interpreter

2. Micro BASIC

3. RU 4K BASIC

4. TL/1 Compiler

5. NAKAMOZU BASIC Compiler

6. NAKAMOZU TINY BASIC Interpreter

7. Altair 680 Assembler/Editor

8. Altair 680 BASIC

選んだのはNAKAMOZU TINY BASIC Interpreter。理由はTINY BASICは自作MC6802マイコンに移植しかけたから。

当時何かの雑誌(書籍?)に(確か電通大)TINY BASICの16進のダンプが載っており、それを授業中(笑)ずっとハンド逆アセンブル、そしてハンドアセンブル……をしていたのだが、数KBにもなると厳しく途中で諦めた経緯がある。その後、SHARP PC-1210を購入したので、BASICはこちらで勉強。そのTINY BASICが動くとなると喜ばずにはいられない。

起動方法は、事前にWindowsへシリアルポートドライバ、Tera Termをインストール。USB/RS-232Cケーブルをつなぎ、拡張ROM横にあるスイッチをBANK 1へ(上側↓下側↑)。電源オンもしくは切り替えた後に[RESET]を押す。そしてTera Termを2,400bpsにして接続、[ENTER]キーを押せば、

ERIS6800 MENU (BANK 1)

1 SWTBUG V1

2 SmithBUG V2

C NAKAMOZU BASIC Compiler (J D800)

N NAKAMOZU TINY BASIC Interpreter (J 0100)

?

と出るので N を入力。すると、

になるので、ここで J0100 を入力(おそらくJUMP 0100Hの意味)、TINY BASICが起動する。

あとはBASICの文法に基づきプログラムを入力、RUNするだけだ。試しに

10 FOR I=1 TO 10

20 PRINT I

30 NEXT I

でRUNすると、画面キャプチャのようになる。

なおmacOS 15.4に関してはドライバ不要で、RS-232C/USBアダプタ接続後、対象になる/dev/ttyを探し、ターミナルを開き、screenコマンドを以下の様なパラメータで起動する。終了はcontrol-a k y。

% ls /dev/tty.* | grep usb

/dev/tty.usbserial-120% screen /dev/tty.usbserial-120 2400

※ 終了: control-a k y

NAKAMOZU TINY BASIC Interpreterの起動からプログラム実行まで。2025年最新のComfyUI、LM Studio、Dockerなどが動いている上で約45年前のTINY BASICが動いているのは感慨深い

動いた!日頃もっと難しいプログラムを書いている割には激感動。当時自作のMC6802マイコンでこれが動いていれば、また何か違ってかも知れない……。

次にTINY BASICと言えば、懐かしのStarTrekをと、ネットで動きそうなのを検索したがなく残念。

まだ手元に届いて数日なので大したことはしていないが、雰囲気だけでも味わって頂けただろうか?

以上のようにERIS6800 CPU基板 拡張ROM付 [ERIS6800-02]は、MC6802を搭載したワンボードマイコンだ。

「今時ワンボードなら遥かにハイパワーなRaspberry Piもあるので、何をするの?」になるだろうが、CPUの命令セットが単純な分、学習用としてはいいかもしれない。また「これからVibe Coding(AIコーディング)の時代なのに意味あるの!?」と言う見方もあるだろう。ただ、今のところコンピュータやプログラミングの原理/基礎を知って使うのと、知らずに使うのでは大きな差が出るのも事実……。

と言った硬い話は抜きにして、「お”!」っと思った人は是非使って遊んでほしい。クロック3.58MHz、RAM 32KB、ROM 16KBでこれだけ動くのだから、それだけで楽しい気分を味わえる(笑)。

Views: 0