モバイルモニターと聞いて、どのようなサイズ感をイメージするだろうか?大多数の人は14型前後の製品だろう。しかし、今回取り上げるのは“23.8型”のモバイルモニター「InnoView INCPM608」だ。製品ページに堂々と“モバイルモニター”と書かれているのだから間違いない。

INCPM608について、InnoViewの公式サイトでは製品情報がなぜか見当たらなかったが、Amazonにおいて5万円前後で販売されている。さて、ここからが本題。これを買うにいたった理由は「老眼」である。ここでのテーマは老眼とモバイルだ。きっと年を取って同じような悩みを持つ人は多いはず。そんな方々の参考になれば幸いだ。

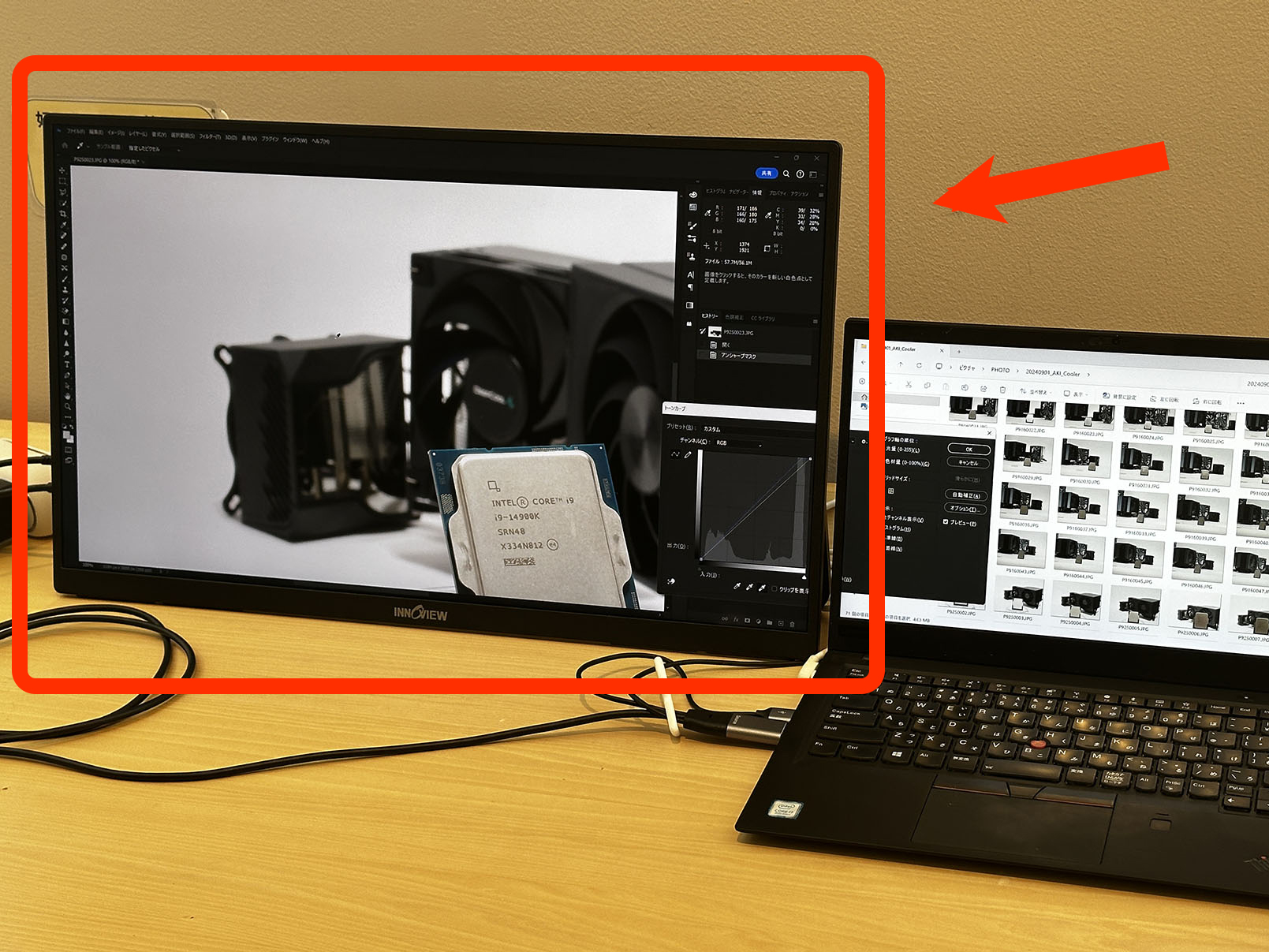

モバイルノートがメインPCならモバイルモニターは便利

筆者は普段からモバイルノートを使って仕事をしているということもあり、モバイルモニターが好きだ。2015年にAKIBA PC Hotline!にて当時の私物Gechic「On-Lap 1303H」でマルチモニターの記事を書いたのが初出。当時は出張も多く、モバイルモニターが業務効率向上に大きく貢献していた。

以降、さまざまなモバイルモニターを10台近く運用してきたが最近は出張機会も減り、ベンチマーク用途へと軸が移ってきた。もちろん必要ならモバイルもするが、主に使うのは自宅内で、ベンチマーク以外の時は仕舞っておき、必要な時にさっと取り出し運用する。仕事机の上でも、こたつの上でもどこにでも展開できるのが便利だ。

モバイルモニターは4Kモデルがそれなりに出回っており、デスクトップ用モニターと比べて安価なこともベンチマーク作業に好都合だった。

モバイルモニターはコンパクトな分、表示される映像も小さい。まだ若かりし頃は眼がついていけた。小ささが勝っていたわけだ。15.6型4Kでもスケーリング125%くらいで視認できていた。これが老眼が進行してくると次第に150%、175%へと変わっていき、どんどんスケーリングを上げないと文字が読めなくなってきた。

スケーリングアップは便利だが、OSのUI(ユーザーインターフェース)も拡大される。困るのが3DMarkの結果画面のように大きなウィンドウだ。キャプチャの際に画面に収まりきらなくなる。老眼にスケーリングの限界、ちょうど5年目を迎えた15.6型4Kモバイルモニターに不調が出始めたことも合わせ、ベンチマーク用モニターの画面サイズを大きくしようと考えるようになってきた。

こんな具合で15.6型よりも大きい、17.3型や最近出始めた18.5型を中心に後継機種を探していたところ、おすすめに出てきたのが今回の23.8型4Kモバイルモニターだ。もちろん、23.8型で「モバイル」と言えるのかは当初から疑問だった。しかし老眼には逆らえないし、ライター界には24型をモバイルしていた大先輩がいる。そんなわけで本製品の購入を決意した。

老眼対策として結構よかった23.8型モバイルモニター

こんな具合で購入にいたった23.8型4Kモバイルモニター。実機をじっくり見てみよう。

付属品は本体、USB PD充電器に各種ケーブル(HDMIとUSB Type-C)だ。USB PD充電器は30Wタイプ。手持ちのUSB PD充電器(45W)でも問題なく動いた。ちなみに、以前購入したモバイルモニターはUSB Type-C充電だがType-A to Type-C充電(つまり5V)でなければ充電できないものもあった。

今の時代、非USB PD充電器を持ち運ぶのはむしろモノが増えて不便だ。さすがに最近はUSB PDのほうが主流と思われるが、5V USB充電器タイプも完全になくなったかどうかは不明。モバイルモニター購入時の要チェック項目だ。

本体サイズは実測値で541×324×16mm。狭額縁ベゼルなので、デルの4K 23.8型モニター(2014年頃のモデル)と比べるとひとまわりコンパクト。ただ、通常のモニターと比べると背面がフラットで非常に薄い。重量は実測2402g。旧式の23.8型モニターと比べれば軽い。

ただし、ほぼ15.6型ゲーミングノートの重量だ。手元の15.6型モバイルモニターは835gだった。モバイルモニターと言えば普通は1kg未満である。

薄くてミニマムなサイズ感だが、モバイルモニターを名乗る根拠は、台座タイプではなくキックスタンドを採用しているところ。スリムなので収納してしまえばちょっとした隙間に本製品を仕舞っておけるし、(室内なら)持ち運びやすいし、必要になればサッと瞬時に展開できる。仕事机からリビングテーブル、ダイニングテーブルと、自宅内移動は快適だ。

とはいえ、スタンド式の欠点として高さ調節はできない。見やすい高さにはできず、台座上の空間をキーボード収納にすることもできない。スタンドでもある程度チルト角はつけられるが、左右スイベルは本体ごと動かして対応する。

やはりそのままでは据え置き用途には向かないようだ。まあ、このあたりをどうにかしたいと思ったらVESA穴を活用しよう。モニターアームとVESAアダプタを追加購入すればいかようにもなる。

インターフェイスはUSB Type-C×2、標準HDMI、ヘッドフォンジャック。USB Type-Cは映像入力と給電を兼ねる。デスクトップPCと組み合わせる場合は標準HDMI接続がメインと思われる。標準、つまり非主流のMini HDMIではない点がよい。

ただしDisplay Portポートはないので、もしもDisplay Portと接続したいならHDMI変換ケーブル等が必要になる。通常の23.8型モニターはおそらくHDMIとDisplay Portが計2、3ポートだろうか。もしもUSB Type-C接続を23.8型で欲しいとなればモバイルモニターを選ぶ理由になるかもしれない。

なお、最新世代マザーボードではUSB4やThunderbolt 4対応モデルが増えてきたので、そのような製品ではUSB Type-C接続で映像を映せる。あるいは、高価になるがDisplay Port to USB Type-C変換ケーブルも存在する。そしてHDMI to USB Type-C変換ケーブル版もある。これらType-C変換ケーブルは、デスクトップPCとVRヘッドセット、スマートグラスを接続するための周辺機器である。これがモバイルモニター用としても流用できる。

解像度は4K。モバイルモニターではまれに4K DCI(4,096×2,160ドット)のものもあるが、本製品は一般的な3,840×2,160ドットの4Kだ。リフレッシュレートは60Hz。非光沢で視野角178度のIPSパネル、sRGB 100%といったスペックになる。sRGB 100%を確認する手段を持ち合わせていないが、実際発色は悪くない。明るさ輝度も十分だ。

実運用だが、製品説明ではミニマムでUSB Type-Cケーブル1本でも動作するとされる。ノートPCなどType-CがDisplay Port Alt Modeのような映像出力と、十分な給電能力のあるUSB PDに対応していれば可能なようだ。

ただし、筆者のノートPCのThunderbolt 3ではこうしたケーブル1本での出力ができなかった。USB PDの給電能力不足があると、画面が暗い、音声が小さいといった症状が出ると説明にあるが、筆者のノートPCはそもそもモバイルモニターの電源がオンになることもないほど供給能力不足だったようだ。

もちろん製品付属のUSB PD充電器から給電すれば問題なく表示可能。ただしケーブル2本になるといった具合だ。

また、製品個体の問題なのか構成を換えた際に信号を認識してくれない、そのまま省電力モードに入って復帰しない時が頻繁にある。そのような時は、各種ケーブルを抜き差ししてリセットをかければそのうち認識するのだが、何度も抜き差ししすぎてコネクタがバカになりかねない。そこで最近はUSB延長ケーブルを使うようにした。Type-Cケーブルと延長ケーブル部分のコネクタを抜き差しするようにすれば、挿しっぱなしの本体コネクタは劣化せずに済む。

さて肝心なのが老眼にとってやさしいかどうか。個人差もあるが、筆者の場合スケーリング125%でちょうどよい感じだ。150%、175%までスケーリングしていた15.6型の時よりは改善している。

まあ、4Kモニターの主流が27~32型であることからも、23.8型4K(24型4Kでもよい)でスケーリング100%はさすがに無理なのは想像通り。ギリギリ判別できるが、眼が疲れてしょうがない。しかしスケーリング125%なら、文字が判別でき、情報量も十分、キャプチャも問題なしと快適。QOLが向上した。

なお、スケーリング200%とするとほぼ23.8型フルHDの情報量になり、もちろんさらに見やすい。同ラインナップにはフルHDモデルもあるので、4Kにこだわりがないが「23.8型モバイル」に興味がある方はそちらもおすすめだ。

一方、4Kモデルをスケーリングで調整すれば、フォントのエッジがくっきりする分、フルHDモデルよりも老眼にやさしい。

【結論】23.8型モバイルモニターを実際にモバイルして得た教訓は……

モバイルモニターとはいえ23.8型だ。筆者も当初は自宅での運用、持ち運ぶにしても自動車移動時を想定していた。しかし編集担当はこう言った。「社内のスペースで撮影しましょう。ちょうどモバイル具合を試せるし、電車で持って来てください」と。こうして実際に23.8型モバイルモニターをモバイルすることになった。ここからようやく本旨、「モバイルモニターとして成立するのか」の話になる。その顛末を紹介しよう。

まず気をつけなければならないのが、どうやって持ち出すか、そしてどう画面を保護するかだ。15.6型モバイルモニターなどのようにカバーが付属するわけでもなく、ちょうどよい市販のスリーブケースもないのだ。

まず画面を保護するには、製品の梱包箱を利用した。製品の輸送用のものだから、基本的には大丈夫なはず。とはいえ不安はある。梱包箱を緩衝材でくるんで運ぶことにした。

次にどう持ち出すか。梱包箱には取っ手がない。なにか袋が必要だ。手持ちの空袋の中でサイズ的にピッタリだったのが、無印良品の「シェアバッグ Sサイズ」(有料デポジット式のバッグ)。台座がない分、24型モニターよりも梱包箱が小さい。ここはさすがモバイルモニターだ。

こうして梱包箱+プチプチ+無印良品の袋で23.8型モバイルモニターを持ち出したわけだが、徒歩で駅に向かい、電車に乗り、途中で乗り換え、編集部まで徒歩で向かうといった工程。まずは電車移動。週末日中だったがそれなりに混雑しており、そうなると圧迫に注意する必要がある。大きさ的に床に置くのは迷惑がかかり、網棚に乗せることにした。

ただしこの上にバッグを置くのは要注意。当日、ノートPCやら各種ケーブル、充電器と持ち込んだためバッグもそこそこ重かった。梱包してあるとはいえ、これらの重量がモバイルモニターの上にのしかかると耐えられない可能性もある。宅急便における「割れ物注意」扱いで持ち運ぼう。

次に徒歩移動。そこそこ硬いものが入った大きな手提げがヒザ付近でブラブラしている状態だ。ほかの歩行者にぶつけてしまっては迷惑だし、ぶつけた際の衝撃で画面が破損する可能性もある。幸い縦にしても抱きかかえられるサイズ感。混雑した往来ではこの持ち方で移動するのが無難だ。

まあ、こうした対応も23.8型が限界のサイズなのではないだろうか。27型超を抱き抱えるのは少々難しいと思われる。

23.8型モバイルモニターのモバイル運用このような具合だ。重さはたいしたことなくても問題は大きさ。そして大きさゆえに「気を使う」のが疲れる主な理由。常につきまとう破損の恐怖、周囲への配慮。こんな苦労をするくらいなら「スーツケース」を用意するべきだだろう。しかし、そんなスーツケースをもってしても壊れる時は壊れるのだ。

15.6型モバイルモニターの破損と23.8型モバイルモニターでは、後者のほうが破損した際の機器の重要度、金銭的なダメージは大きい。大先輩には申し訳ないが、筆者は自宅内モバイル、車載してのワーケーションくらいにとどめておこうと心に誓った。

Views: 0