E Ink電子ペーパー端末の特徴として、残像を消すための画面のリフレッシュが挙げられる。これはインクの残像を消すためには欠かせない挙動だが、この動きが気になって読書に没頭できない、動きがなじめないといった声は、特に初めて使った人からはよく耳にする。

もっともこうしたE Ink電子ペーパーの挙動は、世代を重ねるごとに新たなアルゴリズムによって目立たなくなり、また挙動そのものが高速化したことによって、目にする時間も少なくなりつつある。E Inkの黎明期しか知らないユーザーが、知識をアップデートしないまま古い印象を持ち続けているケースも見られる。

そこで今回は、Amazonのエントリー向けE Ink電子ペーパー端末「Kindle」を例に、こうしたE Ink電子ペーパーの挙動が年月を経てどのぐらい進化したのか、新旧モデルを比較しつつチェックしていく。買い替えなどの参考にしていただければ幸いだ。

なお、以下の電子書籍のサンプルには、コミックはうめ著「東京トイボクシーズ 1巻」、テキストは夏目漱石著「坊っちゃん」を使用している。

まずは初代Kindleこと「第7世代」と現行機種を比較

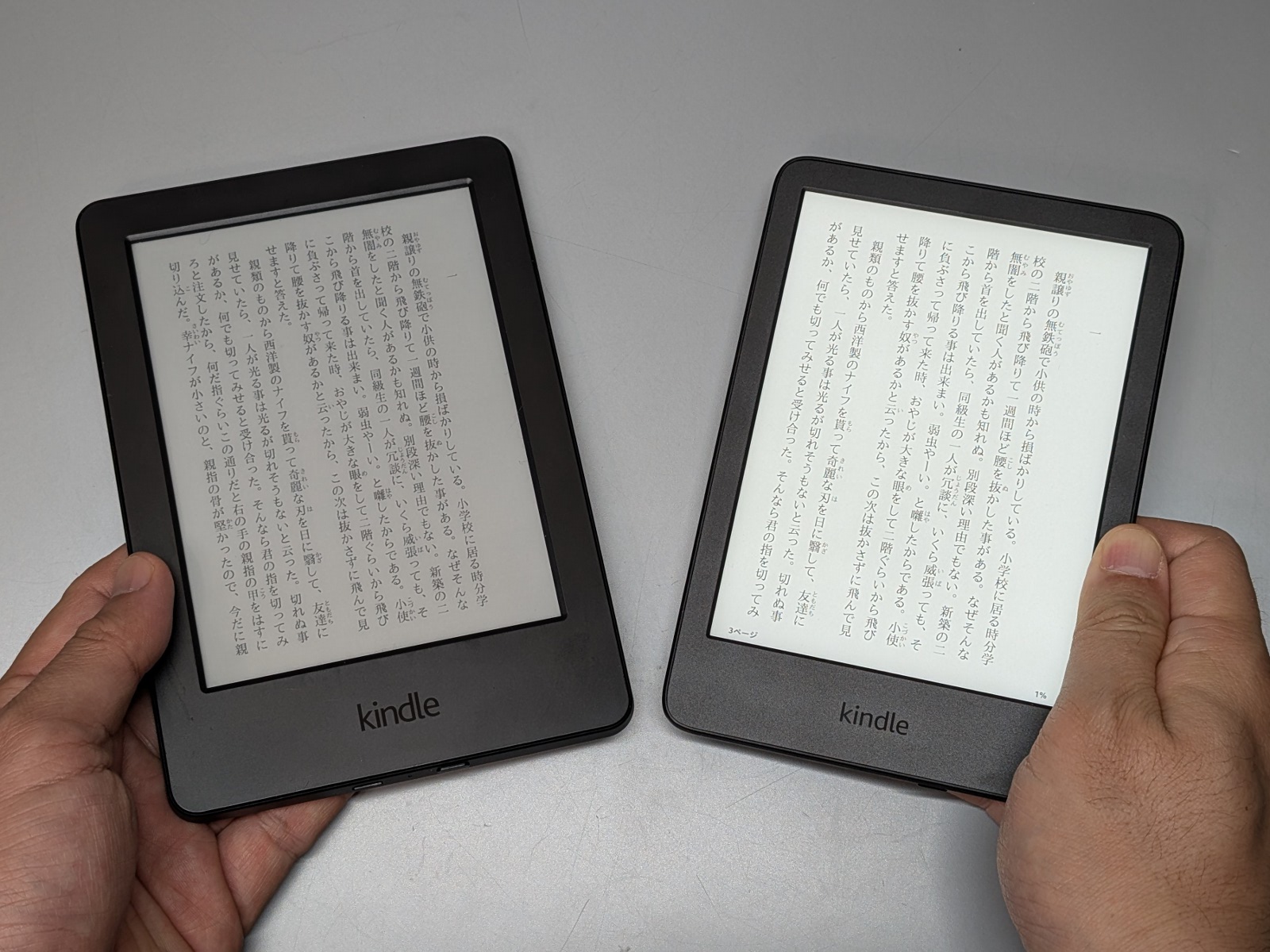

最初に比較するのは、エントリーモデル「Kindle」の初代にあたる第7世代モデルと、現行の最新機種である第11世代モデル(2024年発売)だ。

第7世代は2014年の発売で、それまで「Kindle Paperwhite」しかなかったラインナップに、価格重視のエントリーモデルとして追加された。上位モデルのKindle Paperwhiteに比べると解像度は800×600ドット(176ppi)と低いほか、容量もわずか4GBと、上位モデルであるKindle Paperwhiteとの差別化が図られていた。

またボディは滑り止め加工などが施されておらず、樹脂製ということで見た目にもチープだったが、そのぶん実売価格は安く、広告なしモデルで8,980円、広告ありモデルに至っては6,980円という破格値だった。入門用には最適で、このモデルで初めてKindleに触れたという人も少なくなかったはずだ。

一方の現行の第11世代モデル(2024年発売)は、エントリー向けという位置づけこそ変わっていないが、全体的なスペックは底上げされ、解像度は1,448×1,072ドット(300ppi)と、かつてのKindle Paperwhiteと肩を並べている。

さらに容量は16GBと、コミックの保存にも耐えうる余裕を持った容量へと底上げされている。また上位のKindle Paperwhiteが7型へと大型化したことで、片手で持てるコンパクトさをアピールできるのは本製品だけとなり、持ちやすさという独自の強みも獲得している。

なお、この第11世代は2022年発売モデルと2024年発売モデルの2種類があり、基本スペックは同一ながら、後者はWi-Fiが5GHz帯に対応するなどの違いがある。本稿では2024年発売モデルのみを扱うので、以下では単に「第11世代」とのみ表記する。

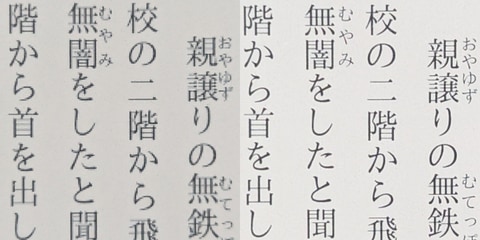

さて、発売年数で見ると10年もの違いがあるこれらの両製品だが、E Ink電子ペーパーの表現力はどの程度差があるだろうか。まず解像度については、第7世代が176ppi、第11世代が300ppiということで、前者はぼやけたように見えるのに対して、後者は細部までシャープで、その差は明らか。テキストの細い線に至っては、第7世代はとぎれとぎれに見えることすらあり、第11世代の圧勝だ。

速度はどうだろうか。画質と同様、パフォーマンスには劇的な差がある……と言いたいところだが、実はこの第7世代はレスポンスもそこそこ快適で、現行の第11世代(2024)との差はあるにはあるのだが、決定的と言えるほどの開きはない。

これは解像度が関係していると考えられる。E Ink電子ペーパーは解像度が高くなると書き換えに要する時間が格段にかかるようになる。そのため世代が古くても低解像度の第7世代は決してレスポンスは悪くなく、高解像度表示で負荷がかかっている第11世代(2024)との差は、使っていてもそれほど気にならないというのが実際のところだ。

ページめくりのパフォーマンスの比較。左が「Kindle」第7世代、右が「Kindle」第11世代。ページの書き換えが完了するまでの所要時間は第11世代のほうが高速なのだが、レスポンスは第7世代も高速で、圧倒的と言えるような違いはない

Micro USB搭載最後のモデル「第10世代」と現行機種を比較

もう1つ、Kindleとしては初のフロントライトを搭載した第10世代モデルとも比較してみよう。これは前述の第7世代の5年後、2019年に発売されたモデルで、Kindleとしては初めてフロントライトを搭載したのが目玉だが、解像度は従来と変わっておらず、さらに端子はMicro USBということで、今となっては古めかしく見える。

まずはE Ink電子ペーパーの表現力の違いだが、前述の第7世代と同じく176ppiということで、300ppiの第11世代(2024)とは露骨な違いがある。Kindleの解像度が300ppiへと底上げされるのは第11世代からなので、それ以前、つまりこの第10世代までは、こうした表現力の差は顕著だ。

では速度はどうだろうか。さすがに第7世代よりは高速……かと思いきや、この第10世代、なぜか第7世代と比べてももっさりしており、第11世代とは露骨な差がある。解像度が向上しているのであればこの遅さも理解できるのだが、同じ解像度ながら、先に発売されたモデルよりも遅いという、おかしな状況になっている。

発売直後はここまでの差を感じなかったので、両者がファームアップを重ねる中で、速度が低下した可能性もあるが、今回は両者ともに最新のソフトウェアで試しているため、上記のような結論となる。

いずれにせよこの第10世代は解像度は低く、かつパフォーマンスも低いので、現状では見るべきところがまったくない。買い替えの優先順位は、前述の第7世代よりも高いと言っていいだろう。

ページめくりのパフォーマンスの比較。左が「Kindle」第10世代、右が「Kindle」第11世代。第10世代のほうが明らかにもっさりしており、比較対象の第11世代はもちろん、前出の第7世代よりも遅い。さらに高速なページ送りでは、操作の取りこぼしが発生することもある

「Kindle」と「Kindle Paperwhite」それぞれの現行機種を比較

といったわけで、「現行の第11世代(2024)が最強」ということになるのだが、では上位モデルであるKindle Paperwhiteと比べた場合はどうなのだろうか。

現行のKindle Paperwhiteは2024年に登場したモデルで、画面サイズはかつての6型から7型へと大型化している。解像度は300ppiをキープしているほか、フロントライトは暖色と寒色にも対応するなど、エントリーモデルのKindleにはない機能も多数搭載している。

なお、こちらもKindleと同様、発売年度が異なる2モデルがあるが、本稿では最新の2024年発売モデルを扱っている。

まずはE Ink電子ペーパーの表現力の違いから。両者とも300ppiということで違いはない、と言いたいところなのだが、両者を並べた場合はKindle Paperwhiteのほうがより高精細に見える。特に細い線の表現力は、Kindle Paperwhiteのほうが圧倒的に上だ。

Kindle Paperwhite 第12世代とKindle 第11世代を見比べる

速度はどうだろうか。現行の「Kindle Paperwhite」「Kindle」の対決ということになるが、これまで高速に見えていたKindleがまったく歯が立たないレベルで、Kindle Paperwhiteの圧勝だ。タップしてから画面に変化が起こるまでの間、さらに画面の書き換えが始まってから完了するまでの時間、どちらもKindleシリーズ最速と言っていいスピードだ。こうした部分にストレスを感じたくなければ、Kindle Paperwhite一択だろう。

ページめくりのパフォーマンスの比較。左が「Kindle Paperwhite」第12世代、右が「Kindle」第11世代。Kindle同士の比較であれば高速に感じる「Kindle」第11世代だが、「Kindle Paperwhite」第12世代には歯が立たない。同じスピードでページをめくっていると、操作の取りこぼしが発生するほどだ

画面の書き換えにかかる時間はどのくらい違う?

最後にチェックするのは、そもそもの画面の書き換えにかかる時間だ。

E Inkは液晶のように瞬時に表示が切り替わるのではなく、前の画面が消え始めるのと同時に次の画面が表示され始め、完了と同じタイミングで前の画面が完全に消滅するという、独特の挙動が見られる。各社のE Ink電子ペーパーに共通する挙動だが、これを肌に合わないと感じる人も少なからずいるようだ。

この「現在のページの消失→次ページの表示完了」にかかる時間が短ければ、見た目にはスパッと切り替わっているように見えるし、逆に時間が長ければ、目障りに感じる時間がより長くなることになる。

今回、60fpsに設定したビデオカメラでそれぞれのページめくりの様子を撮影したところ、前ページの消失が始まってから次ページの表示が完了するまでのコマ数は、以下のような結果となった。コマ数が多ければ、それだけ書き換えに時間がかかっていることになる。

| ページを表示するまでのコマ数 | |

|---|---|

| Kindle 第7世代 | 60コマ |

| Kindle 第10世代 | 78コマ |

| Kindle 第11世代 | 44コマ |

| Kindle Paperwhite 第12世代 | 23コマ |

「Kindle第10世代が圧倒的に書き換えに時間がかかり、一方でKindle Paperwhiteはほんの短時間で済む」というのは、前述のページめくりにまつわる所要時間と体感的にも一致している。Kindle Paperwhiteと比べるとKindle第10世代に至っては約3倍もの時間がかかっていることになる。ストレスを感じて当然だ。

また、この書換の最中のコマを見ると、前後のページが入れ替わるアルゴリズムが明らかに異なっていることも分かる。たとえば第7世代は、前後のページがともに白黒反転した状態で重なって表示され、そこから元に戻る過程で前ページが消えていくという動きで、ページ全体に何が表示されているのか分からない状態が長く続く。

第10世代モデルはこれらとは異なり、グレーの部分が消えていったん白黒2値のようになり、そこから黒く塗りつぶされ、最後にそれが薄くなってグレーになっていく。これは次の第11世代とおおむね同じ挙動なのだが、とにかくそれぞれに時間がかかりすぎて、前後のページが混在した画面を見せられる時間が長いことが、もっさり感の原因となっている。

第11世代モデルも第10世代と同様、グレーが消えて白黒2値になり、そこからグレー部分が復活していくという挙動なのだが、前後のページが混在した状態が比較的前半に集中しているため、それほど目障りさを感じにくい。第10世代より高速なこととの合わせ技で、ストレスが溜まりにくくなっている。

そしてKindle Paperwhiteについては、アルゴリズム自体はKindleの第11世代と似ているのだが、書換自体がとにかく速く、ユーザーが書き換え中の画面を見せられる時間もほんの一瞬だ。CPUが高速なのか、メモリ容量が多いのかは不明だが、アルゴリズムだけではどうにもならない部分を、力技で解決していると考えられる。

ちなみにこれら4機種の中で、明らかに書き換えのアルゴリズムが異なるのがKindle第7世代だが、実はこのKindle第7世代は今回取り上げている4機種の中で唯一ソフトウェアアップデートが終了しており、古いソフトウェアのまま動作している。このことが、ほかの3機種と書き換えのアルゴリズムが異なる理由だと考えられる。

残り3機種は、挙動を見る限り書き換えのアルゴリズムは同一に見えるが、プロセッサにある程度の余力がないとスムーズに動作しないことから、このソフトウェアを無理に導入した第10世代が、結果的に第7世代よりもページめくりが遅くなってしまっている──と考えると、話の筋が通っているように感じられる。

ページめくりの速さはストレスの有無に直結

電子書籍では、1冊の本を読み終えるまでにページめくりの操作は100回近く繰り返すことになるため、それらが高速であることは、ストレスの軽減につながる。解像度などの表示性能が変わっていなくとも、買い替える意味は十分にあると言ってよい。

今後、カラーE Ink搭載のモデルが国内向けに投入されても、きびきびと動いて表示がシャープなモノクロモデルの優位性はまだ当面続くと考えられる。古いモデルを使い続けているユーザーは、本稿を参考に、買い替えを検討してみてはいかがだろうか。

Views: 1