🧠 あらすじと概要:

映画『バロウズ Burroughs』のあらすじと要約

あらすじ:

映画『バロウズ Burroughs』は、著名なアメリカの作家ウィリアム・S・バロウズの人生と彼の文学的影響を描いたドキュメンタリーです。本作では、彼の著作や人生の多くの側面、特に1960年代のビートニク文化との関わりや、波乱に満ちた私生活に焦点が当てられています。バロウズの独特な視点やスタイルが彼の作品に与えた影響、ドラッグやオカルトへの傾倒、また彼の周囲の人物たちとの関係性が描写されており、彼の生涯を通じて、アートや文化への深い影響を探求します。

記事の要約:

この記事では、映画『バロウズ Burroughs』に対する感想が述べられています。字幕の翻訳に対する苦言から始まり、1980年代のアンダーグラウンドカルチャーとドキュメンタリーの曖昧な境界について言及されています。バロウズの不可思議さと世代を超えた支持の理由、特に彼の人生の暗い部分(妻を殺した経緯や、ドラッグへの依存)に注目し、それが彼の作品やパーソナリティにどのように影響を与えたかを考察。バロウズが持つオルタナティブなアティチュードや、彼が関わった音楽シーンとのリンクも詳しく述べられています。彼の複雑な人物像が引き立てられ、文学と文化における重要性が再確認されています。

タイトル:バロウズ Burroughs 1983年

監督:ハワード・ブルックナー

最初に少しばかり苦言を。字幕の翻訳が妙に古めかしく、ぱっと思いつくだけでもオジン(久しぶりに目にした)とかガマなど一瞬言葉が理解出来ず、一度頭の中で変換しながら文字を追うことが何度もあった。恐らく80年代公開時の字幕をそのまま転用しているのだろうけど、時代錯誤な字幕はちょっとノイズでしかない。場面によっては字幕の切り替えが早すぎて読み切れないことも多々あった。ちょっと荒いのではないかと…。

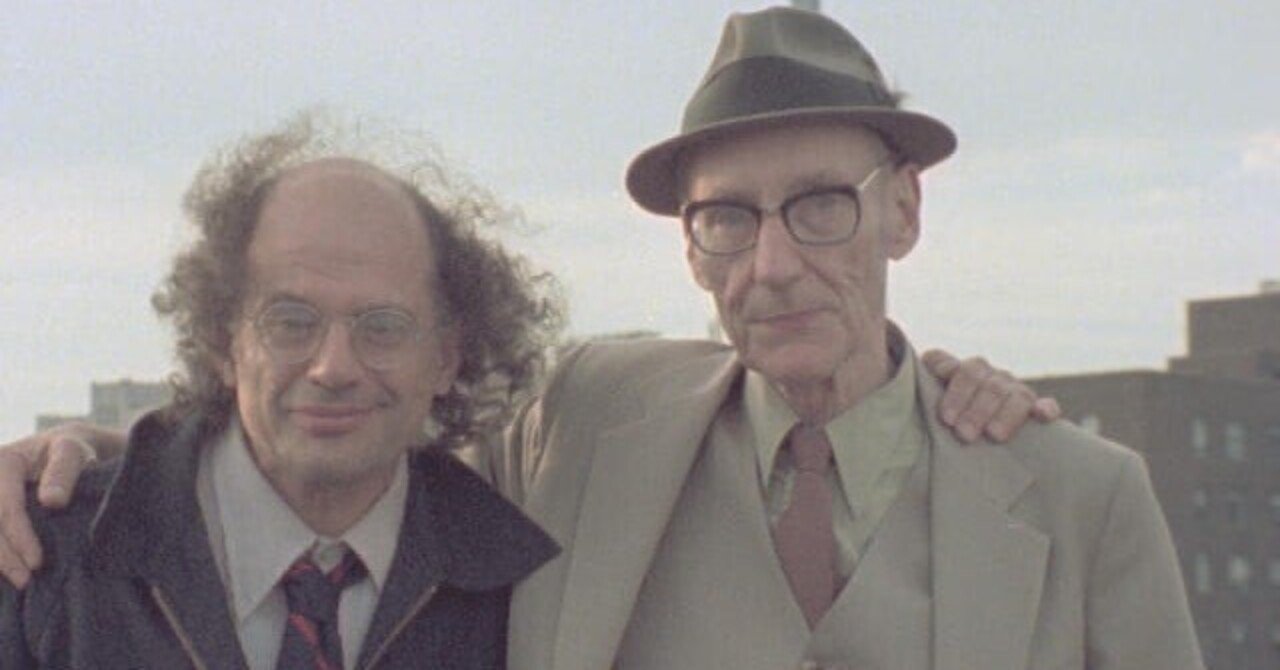

本作の制作チームはジム・ジャームッシュのパーマネントバケーションとほぼ同じメンツで、互いの卒業制作のために助け合った関係だったため、ジャームッシュが参加している。荒めの質感は両作品に通じる感じで、方やドキュメンタリーとフィクションというのも面白い。アメリカのアンダーグラウンドカルチャーの息吹はどちらからも感じられる。それにしてもバロウズという存在の不可思議さはなんなんだろう。過去も現在もカルトな立ち位置とはいえ、これほどまで長い間支持され続けているという状況は本当に不思議に思える。本作でもアレン・ギンズバーグをはじめ、色々な関係者からの証言をバロウズ本人を前に語られるが、中でも妻殺しへの経緯とそれに対するバロウズの捉え方の話と、当時の愛人と息子との関係はこの人の拗らせた人生の一端を垣間見る事が出来る。

どちらの話にも共通しているのが現実逃避の癖だろう。ドラッグやオカルトへの傾倒は、言っちゃ悪いが現実を受け止めきれずに逃げ続けた結果のように感じられた。ただそのような人生を歩みつつ、周囲に支えられ続けたのは才能をかられていたからだとは思うが、一方で人として壊れずに保てたのもある種の才能のような気もする。例えばドラッグに飲み込まれて壊れてしまったシド・バレットのような人もいたわけで、そう考えると理性を保ち続ける事が出来たのも不思議ではある。

そしてバロウズという存在が60年代のビートニクのムーブメントはありつつも、リアルタイムでは文学界からは無視され続け、ミュージシャンからのラブコールが多いのは、ベビーブーマー世代以降のドラッグカルチャーと密接な関係が大きい。大体5〜10年スパンくらいの期間で振り返られるタイミングがあり、特にイギリスでは60年代中盤のインディカギャラリーとポール・マッカートニーとの繋がり(ザップル・レコード興亡記)や、70年代のデヴィッド・ボウイのカットアップ、ポストパンクに至ってはジョイ・ディヴィジョンのイアン・カーティスが信奉していたり、バロウズの小説から名付けられた23Skidooや、2000年にはブロードキャストの「Paper Cuts」(タイトルからカットアップを指しているのではないか?)のPVではブライオン・ガイシンとバロウズによって作られたドリームマシンが登場する。

アメリカ国内でも70年代後半にチェルシーホテル時代のパティ・スミスが、本作と同じ頃のバンカー時代のバロウズと関わりを持っていたり(アレン・ギンズバーグやハリー・スミスとも日常的に関わりを持っていた。この辺りについては「ジャストキッズ」に詳しく記されている)、90年代にはガス・ヴァン・サントの映画やニルヴァーナのカート・コベインとも共演している。

日本ではYMOの再結成アルバム「テクノドン」の「Be a Superman」でのリーディングが、本作のバロウズの声を聞いて真っ先に思い起こされるだろう(歌詞の自虐的な厭世観というか老弱感と、コミックのスーパーマンとニーチェの超人を文字りながら疲れた感じはどこか「クィア」にも通じる)

バロウズという存在を振り返る時、常にオルタナティブなアティチュードを貫いた人であった。スーツを着込み堅物っぽい見た目を保ちながら、ドラッグとアルコールにまみれた怠惰な生活のアンビバレントさ。大恐慌時代と先の大戦を家の財力で乗り切りながら、仕送りで生きながらえるボンボン生活は切り離せないポイントでもあった。

「クィア」ではアヤワスカに触れていたりと、60年代以降の非西欧に救いを求めるヒッピーカルチャーや、アレイスター・クロウリーのオカルトへの傾倒などケルアックやギンズバーグをはじめ、様々な人たちへの道標となっていたのが彼の存在感を高まるきっかけになっていたのだろう。人間的な脆さと強さがかけ合わさった人物像は、20世紀前半の混乱から生まれ得たのかもしれない。

Views: 0