コロナ禍をきっかけに、私たちの働き方は大きく変わった。「どこでも仕事ができる」わけではないリモートワークは、理想と現実のギャップを浮き彫りにし、オフィス回帰の動きも出始めている。

「イトーキ中央研究所」が、オフィスワーカー約5,000人を対象に行った調査から、働く場所の二択思考を超え、自分らしい働き方を見つけるためのヒントを探っていこう。

2倍以上の差

地方リモートワーク普及の足踏み理由

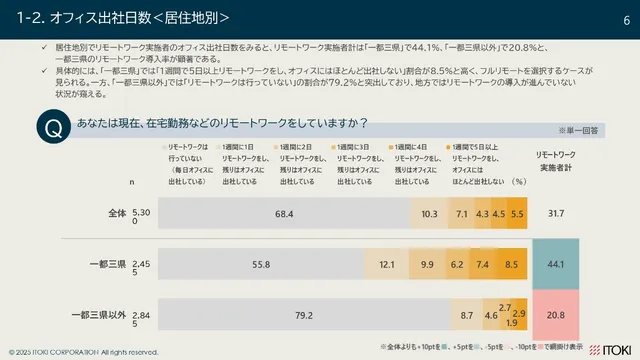

全国の正社員・経営者約5,000人を対象に働き方やオフィス環境に対する意識と満足度向上要因を調査した「オフィスワーカーの意識調査-2025年オフィス構築に向けて」より、まずはリモートワークの実施率を見ていきたい。

1都3県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)のリモートワーク実施率は44.1%。 いっぽう、それ以外の都道府県では20.8%にとどまり、リモートワークの普及に地域差が生じていることが、同調査で明らかになった。

この数字が示すのは、地方におけるリモートワーク導入の遅れだけではない。企業の規模や業種、個人の職務内容によって、リモートワークの適性が異なるという現実も浮かび上がらせている。都市部ではリモートワークを前提としたオフィス設計が進むいっぽう、地方では従来型のオフィスが主流のまま。働く場所の選択肢は、地域によって大きく異なっている現実が浮き彫りになった。

©株式会社イトーキ

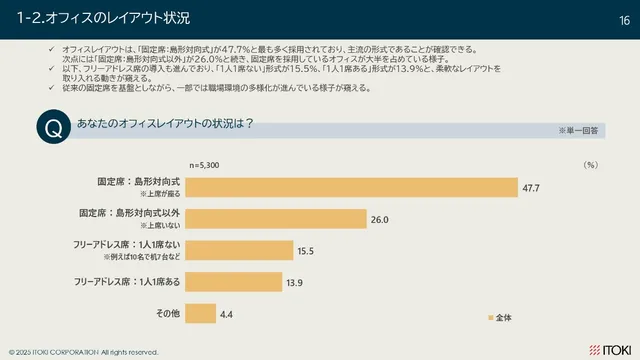

フリーアドレス=自由な働き方、ではない

柔軟な働き方を実現する手段として注目を集めた「フリーアドレス」。しかし、依然として多くの企業では、従来の島型対向式レイアウトが採用(47.7%)されているようだ。

フリーアドレスを導入したものの、期待された効果が得られず、従来のオフィスレイアウトに戻す企業も存在する。単に席を固定しないだけでは、コミュニケーション不足や集中力の低下を招き、従業員の満足度を下げる結果にもつながりかねない。フリーアドレスは、導入すること自体が目的ではなく、運用方法や従業員のニーズへの対応こそが、成功の鍵を握ると言えよう。

©株式会社イトーキ

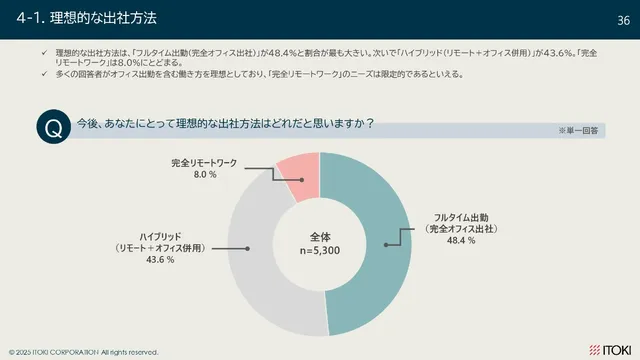

フルタイム出勤

意外なニーズの背景

調査によると、フルタイム出勤(完全オフィス出社)を理想とする人が48.4%ともっとも多い結果になったことも興味深い。

その理由として「明確なON・OFFの切り替えができる」「仕事に必要な設備やリソースがオフィスにある」などが挙げられている。オフィスには、リモートワークでは得られない、仕事への集中を助ける環境や、同僚との偶発的なコミュニケーションを促進する機能がある。こうしたオフィスの価値が、改めて見直されているのではないだろうか。

いっぽうで、オフィスで孤独を感じるようになった人も15.5%存在する。とくに20代ではその傾向が顕著で、フリーアドレス席(1人1席ない形態)で働く人たちによく見られるという。若手社員にとって、職場でのつながりを築きにくい環境が、孤立感を増長させているのかもしれない。

©株式会社イトーキ

働く場所は自律的に選ぶ時代へ

今回の調査から、こリモートワークとオフィスワークのメリット・デメリットがより鮮明になってきた。これからの企業には、従業員のさまざまなニーズに応え、柔軟な働き方を支援する姿勢が求められる。そして、私たち一人ひとりも、与えられた環境に甘んじることなく、自分にとってベストな働き方を模索する必要があるだろう。

「リモートか、オフィスか」という二項対立の思考から脱却し、働く時間や場所を自律的に選択する。そんな新しい働き方が、もうそこまで来ているのかもしれない。

Top image: © iStock.com / Aleutie

Views: 0