モバイルノートの機動性を高める重要な要素が通信手段の確保だ。ところが、すべてのノートが通信機能を実装しているわけではない。確かにWi-Fiは新しい当たり前になったかもしれないが、モバイルネットワークに接続して、いつでもどこでもインターネットを使えるWAN対応はまだまだ未開の地だ。電波は有限の資源であり、さまざまな制限や利用ルールが立ちはだかる。

モバイルノートはインターネットにつながってなんぼ

WAN対応ができていないモバイルノートは実に不便だ。ところが、各社の製品を物色していても、法人向け製品は多少ましだが、コンシューマ機ではWAN対応製品は限られる。それでもインターネットに接続しなければモバイルノートの意味がない。

そんな状況だから、モバイルノートとセットで接続手段を持ち歩く必要がある。つなぎたい時にWi-Fiを探すというのでは話にならない。モバイルノート単体でできなければ、別の機器を頼るしかない。

そんなときに役に立つのが誰もが携行しているスマホだ。そのインターネット共有、いわゆるテザリング機能を使い、モバイルノートのWi-Fi経由で共有ネットワークを使ってインターネットに接続する。

気になるのはスマホのバッテリへのインパクトが大きいことくらいだろうか。実際の運用では、モバイルノートとスマホを携行して自宅を出て、最初の利用地点でやおらスマホの手動操作でテザリングをオンにする。たとえば、目的地に向かう電車内といったところだろうか。

そこでモバイルノートをカバンから取り出して使うのだ。あとはテザリングオンのままでその日を過ごす。スマホのテザリングは一定時間利用がないと自動的にオフにすることもできるが、それでは次に使う時に不便でストレスを感じてしまう。だからいったんテザリングをオンにしたら、その日はずっとオンのままだ。

当然バッテリはテザリングオフのときよりも減りが速い。朝10時頃にオンにした場合、夕方には30%を切るようなイメージだ。それ以降も利用を続けるには、モバイルバッテリなどを使ってバッテリを補充することが求められる。それに、モバイルバッテリを外出時に使うと、その日は帰宅後に保守しなければならないデバイスが1つ増える。モバイルバッテリを翌日に備えてフル充電状態に戻さなければならないからだ。

そんな手間暇をかけてでもモバイルノートにWANは必要だ。あるとないでは使い勝手がまったく違うからだ。

6GHz帯テザリングに立ちはだかる壁

テザリングはスマホがWi-Fiアクセスポイントとして機能し、そこにクライアントとしてのモバイルノートがぶらさがるようにWi-Fi接続する。スマホ自体のインターネット接続はLANでもWANでもかまわない。

単純にWi-Fi接続といっても、そこで使われる周波数や規格はさまざまだ。もっとも普及しているのは2.4GHz帯で、街の空間のあちこちにこの電波が飛びかっている。最近は5GHz帯を使うWi-Fiアクセスポイントもよく見かけるようになったがまだまだ少ない。それに多くの場合、屋外で使える5GHz帯には未対応なので、移動中の利用には2.4GHz帯を使うことになる。

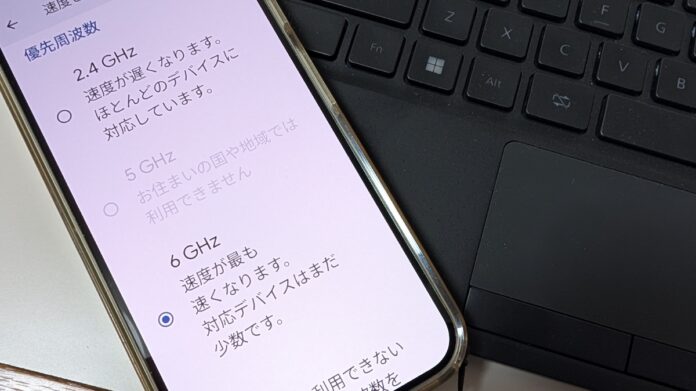

手元で愛用しているスマホ「Google Pixel 9 Pro XL」はWi-Fi 7対応で、6GHz帯でテザリング利用ができる仕様だ。設定メニューには「速度と互換性」という項目が用意され、

の2つを選べるようになっている。だが、6GHzには「速度が最も速くなります。対応デバイスはまだ少数です」と注意書きがある。比較的新しめのデバイスで、Wi-Fi 6以降対応でなければ6GHzでのテザリング利用はできない。

ムサシのような最軽量モバイルノートにこそ欲しい快適WAN対応

今、手元で使っているFCCLの「FMV Zero」、634gの世界最軽量モバイルノート、いわゆる“ムサシ”はWi-Fi 7対応で、6GHz帯のWi-Fiを使うことができる。そこでGoogle Pixel 9 Pro XLのテザリングモードを設定して6GHz帯を使うようにすれば、今まで以上に快適なテザリング環境が得られるはずだ。

ところが、そのテザリングアクセスポイントが見えたり見えなかったりで、あまりにも不便なことに気づき、結局は2.4GHz利用に戻した。ほかの6GHz対応のスマホからは見えるのに、ムサシなどのモバイルノートから見えないのだ。

何が起こっているのだろうかとFCCLに問い合わせてみた。話としては、

- WAN接続しているPixel 9 Proのテザリングは必ず6GHzモードとなる(FCCL調べ)

- 6GHzモードを使うにはVLP(Very Low Power)モードに移行する必要があるが、現状ではムサシが実装するWi-Fiデバイス「lntel Wi-Fi 7 BE201 320MHz」のドライバがVLPをサポートしていない

- その結果実質的に接続不可

という事情ということだ。結局は、Intelから対応ドライバがリリースされるのを待つしかない。

6GHz設定でもテザリングアクセスポイントがたまに見えることがあるのだが、これは、Pixelが5GHzのWi-Fiアクセスポイントに接続している場合のみ2.4GHzでの接続ができる。それ以外の場合は6GHzテザリングがVLPモードで有効になる。結果として、ムサシはVLPモードをサポートしていないためにテザリングアクセスポイントが見えないということになる。6GHz設定では必ずVLP運用となる。屋外、屋内を問わないし、その判別ロジックもないようだ。念のために屋外ということにしておこうということか。

ドライバが更新されるまで、当面は6GHzのテザリング運用は難しい。

2.4GHzの電波は街中の空間を埋め尽くしているといってもいい。飽和状態の中では電波の快適利用は難しい。本当はより高速で快適なWi-Fi接続を得るにはまだまだ空いている6GHz帯の利用が望ましい。ここはIntelの対応を待つしかないわけで、少しでも開発を急いでほしいと思う。誤解を怖れずに言えば、NPU活用よりもよっぽど大事なことではないか。ハードウェアデバイスとしては対応しているのに、ドライバが未対応というのは残念すぎる。

もちろん最良の方法はモバイルノートそのものがWAN対応することだ。WiMAXの時のように本気でマーケティングしてほしい。売る側も買う側も大人の事情や懐事情などでそれができないなら、せめてテザリング機能を快適に使えるようにしてほしい。モバイルしているユーザーは、全員がそう思っているはずだ。

🧠 編集部の感想:

モバイルノートのWAN対応の重要性が改めて強調されており、テザリング機能の活用が利便性を向上させることを実感しました。ただ、現状の6GHz対応には技術的な壁があり、特にドライバの未対応が無念です。快適なモバイル環境のためには、さらなるハードウェアの進化とドライバの整備を期待したいですね。

Views: 0