日本HPが、AI PC事業を加速させている。2025年4月には、法人向けおよび個人向けの次世代AI PCなど19モデルを一気に発表。さらに、同社独自の「HP AI Companion」において、今年夏にはオンデバイスモードを新たに追加することを明らかにし、ローカルデバイスによるAI利用を本格化する環境を一気に整えることになる。

日本HPの岡戸伸樹社長は、「オンデバイスAIが登場することで、すぐ横に自分の伴走者がいるという環境が生まれる。AIを活用することで、日本HPが打ち出す『Future of Work』の世界が実現することになる」と語る。岡戸社長(以下敬称略)に、日本HPのPC事業戦略について聞いた。

ローカルのNPUを活用するAI PC時代が到来

――日本HPが打ち出してきた「パーソナルコンパニオン」の時代がいよいよ到来することになります。これによって、PCはどう変わるのでしょうか。

岡戸 日本HPでは、PCの定義を、「パーソナルコンピュータ」から「パーソナルコンパニオン」に変え、まさに伴走者(コンパニオン)となって、創造性の高い仕事をサポートしたり、生活を豊かにしたりといった役割を担うことになります。そうしたパーソナルコンパニオンの時代が、目の前に近づいてきたというのが私の印象です。

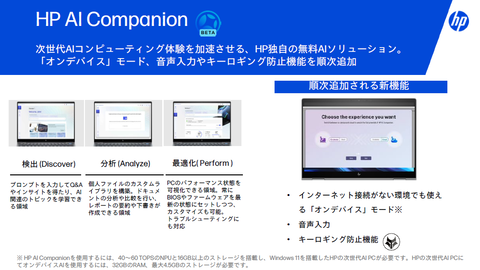

パーソナルコンパニオンを実現する重要なツールの1つが、日本HPのAI PCに無料で付属する「HP AI Companion」です。ここでは、プロンプトを入力してQ&Aやインサイトを得たり、AI関連のトピックを学習したりする「検出(Discover)」、個人ファイルのカスタムライブラリを構築し、ドキュメントの分析や比較を行ない、レポートの要約や下書きが作成できる「分析(Analyze)」、PCのパフォーマンス状態を可視化し、BIOSやファームウェアを最新の状態にセットし、セルフトラブルシューティングが可能な「最適化(Perform)」の3つの機能を用意し、さらに、それぞれの機能は、継続的に強化されることになります。

現在はクラウドベースで動作していますが、今年(2025年)夏以降、オンデバイスモードを追加し、ローカルのデータを活用できる環境が整います。言い方を変えれば、AI PCに搭載したNPUをしっかりと活用する環境が整うといえます。

中でも「分析」のところで大きな変化が起きます。自分のPCのなかに蓄積しているメール、PowerPointやExcelの資料などを参照し、パーソナラズしたAI活用が可能になるからです。クラウドモードでは、クラウド上にある情報をもとに、最大公約数としての判断を行ないますが、オンデバイスモードでは、自分が持つデータをベースにするわけですから、AIがその人のメールの書き方を踏襲して書いたり、個人が持つデータから判断して、文書に適切な情報を盛り込んだりといったことができるようになります。

ローカルでデータを持ち、AIが処理するわけですから、遅延がなくなり、個人データをクラウドにあげる必要もなくなります。AIの活用が大きく変わり、自分の伴走者が、すぐ横に自分にいるような環境が生まれ、PCそのものの存在が、大きく変化することなると思っています。

「HP AI Companion」は、HPがグローバルで蓄積した知見をもとに、AIを進化させ、HPならではの使い方を提案できると考えています。ハードウェアの進化だけでなく、ソフトウェアによる進化も同時に進んでいくのが、これからのHPのPCの特徴になります。「HP AI Companion」により、日本HPのPCは、大きな差別化を図ることができます。

――パーソナルコンパニオンの具体的なユースケースはどんなものを想定していますか。

岡戸 いま、日本HPでは、パートナーやお客様とともに、数多くのPoCをスタートしています。どんなことができるのか、これまでとは何が違うのか、といった具体的なユースケースの中身について、もうしばらく経ってからお話ができると思っています。

ここでは、グローバルスケールで示せるものと、日本ならではのニーズに沿ったものがあります。たとえば、端末においても、セキュリティの観点から、クラウドAIを利用できないお客様が、クローズドのローカルデバイスで、自らの業務に最適なAIを利用したいというご相談を受けるケースが増えています。市場からの期待値が高いことを感じます。

中には、「HP AI Companion」のオンデバイスモードが登場したら、日本HPのPCを購入するといってくれる方もいますよ(笑)。クラウドモードとは、まったく違う世界が訪れることになります。また、ユーザーに対しても、AIを利用する際に、クラウドを利用するのか、ローカルを利用するのかといった選択肢を用意でき、ハイブリッドAIの世界が本格的にスタートすることにつながります。

――岡戸社長だったら、オンデバイスモードの「HP AI Companion」をどう使いますか?

岡戸 ビジネスシーンであれば、外には出せない企業データを活用して、業績の予測をしてみたり、製品軸、顧客軸など、さまざまな角度から分析したりといった使い方に期待しています。

さらに、これを規定のテンプレートにレイアウトして、最初のドラフトを作りあげるといったことも可能になります。私がどんなところにこだわって資料を作っているのかといったことをパーソナルコンパニオンが理解をして、それに則った資料が仕上げるといったこともしてくれるでしょう。

AIを活用することで、生産性が上がり、「Future of Work」を加速することになります。どんな使い方ができるのかといった点では、私もワクワクしているところです。

高い水準のセキュリティも提供

――ただ、個人情報がデバイスに蓄積され、それが利用されるようになると、これまでとは違う水準のセキュリティが求められることになりますね。

岡戸 そこにも日本HPの強みが発揮できます。法人向けAI PCには、最新のWolf Securityを搭載しています。大企業および自治体向けの「HP Wolf Enterprise Security」、中堅中小規模企業向けの「HP Wolf Pro Security」を用意し、MDMの「HP Wolf Connect with Protect and Trace」により、エンドポイントの回復力と保護も提供しているほか、仮に、外出先でPCを紛失した際にデバイスが電源オフあるいはインターネットに接続されていなくても、リモートから発見して、ロックおよびデータ削除を行なうHP Protect and Trace with Wolf Connectも搭載し、データ漏洩を防止します。

こうしたセキュリティ機能の強化により、ハイブリッドワークの環境においても、利便性が高く、安全な利用が可能となります。パーソナルコンパニオンの時代になればなるほど、日本HPの強みが生かされることになります。

――一方で、eSIM Connectの成果はどうですか。

岡戸 5年間のLTE通信無制限利用権が付属したHP eSIM Connectモデルは非常に高い評価を得ています。外出先で、ポケットWi-Fiやスマホのテザリングでつなぐという手間がありませんし、公衆無線LANを利用せずに済みますから、セキュアな接続環境での通信が可能です。電車やタクシーで移動している隙間時間にメールの処理ができたり、次の訪問先の最新情報を調べたりといった活用も可能です。

また、地方に新たな拠点などを開設する際に、ネットワークを敷設せずに、eSIM Connectを採用するといったケースが出てきました。物理SIMがないので、管理部門にとっても管理が楽ですし、トータルコストを考えると、メリットが大きいことに気がつく企業も出てきました。一度、eSIM Connectを利用したユーザーからは手放せない、次もeSIM Connectを発注するといってもらえるケースが多いですね。当初の計画を上回る実績になっています。

2023年11月には対応製品は2機種でスタートしましたが、現時点では13種まで広がっています。今後も新製品投入にあわせて、拡充していくことになります。

ゲーミングPCや周辺機器ブランドPolyの展開

――ゲーミングPCにおけるAI活用として、日本HPでは、OMEN AIを提供しています。ゲーミングPCにAIは、どんな影響を及ぼしますか。

岡戸 ゲーミング環境を構築するにはさまざまなセットアップの要素があり、それによってパフォーマンスもかなり変化します。

エンスージアストと呼ばれるハイレベルのゲーマーは、自分たちに最適な設定やチューニングができますが、ゲーミングPC市場の裾野が拡大し、ユーザー層が広がる中で、セッティングがハードルになっているという人も少なくありません。

日本HPでは、世界中のOMENユーザーのデータをもとに、AIが分析し、最適な設定を支援することができます。ユーザーのすそ野の広がりをサポートする重要な役割を果たすのが、OMEN AIだといえます。

――日本HPでは、周辺機器ブランドの「Poly」を展開しています。日本のPCビジネスにおいて、どんな役割を果たしていますか。

岡戸 HPは、2022年9月に、Polyの買収を完了したわけですが、コロナ禍でオンラインを活用した働き方が増加したタイミングでもあり、その当時は、会議の時間を含めると、1日のほとんどの時間、PCに向かっていたワーカーも多かったのではないでしょうか。

その中で、Polyは、仕事をする上で重要なツールを提供し、新たな会議の仕方を提案するという役割を果たしました。ハイブリッドワークの流れは不可逆なものであり、たとえば、毎日出社することに制度が戻った企業であっても、取引先との会議はオンラインで行ったり、遠隔地と結んだオンライン会議は日常的になったりしています。

Polyは、会議やコラボレーションを支える音声、映像デバイスを提供するブランドとして、重要な鍵を握る事業です。

また、Polyには、もう1つの役割があります。Polyは、長年に渡り、音声と映像を専業で行なってきた企業であり、多くの関連特許を有しています。これらの技術をHPのPCに移植し、PC単独での会議体験を高めることができます。日本HPが提供するPCの音声や映像の力を、他社にはない水準に引き上げることができます。ハイブリッドワークを行なう際に最も適したPCを、Polyの技術によって実現することができます。

日本HPでは、「Future of Work」をテーマに掲げていますが、これを実現する上で欠かせないのが、Polyということになります。そして、パーソナルコンパニオンを進化させるために欠かせないのがPolyです。

先に触れた「HP AI Companion」の進化では、音声でPCに指示を出すといった機能も搭載する予定です。そのために音声をクリアに処理したり、認識したり必要があります。キーボードからの入力とは異なる新たな入力方法が、新たな選択肢として広がると期待されるなかで、Polyの技術が果たす役割は極めて大きいといえます。

PCとプリンタのメーカーであった日本HPに、Polyが加わったことで、新たな働き方を促進し、「Future of Work」を具現化できるようになったといえます。

――ちなみに、いま、岡戸社長が気に入っているPoly製品はなんですか?

岡戸 実は、手放せないほど気にいっているデバイスが1つあるんですよ。それが、「Poly Voyager Legend 50 UC」です。

以前の「Poly Voyager 5200」も使っていたのですが、今回の製品は大きく進化しています。社内のオープンスペースから、オンラインで対話をする時はもちろん、ホームに新幹線が入ってくるようなシーンでも、周りの音が入らずに、しゃべっている音声だけを相手に伝えることができます。それは驚くほどの効果です。片耳だけでも十分ですし、フィット感もいいんです。デザインはさまざまな人種の耳に合うように設計されており、そこはこだわりの部分でもあります。ぜひ体験してほしいですね。

――プリンタ事業の取り組みについてはどうですか。特に、大容量インクタンクプリンタの動きが気になります。

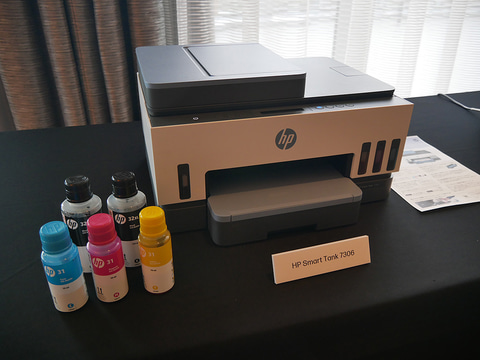

岡戸 2023年に大容量インクタンクプリンタ「HP Smart Tankシリーズ」を発表して以降、オンラインに限定して販売をしてきましたが、2024年夏からは、ビックカメラでの販売も開始しました。家庭内での利用に加えて、プリントボリュームが多い個人事業主での利用が多いですね。1枚あたりの印刷コストの低さが評価されています。

また、日本HPでは、故障した際には、引き取り修理ではなく、最短で翌日に良品交換を行なうサポート体制を敷いており、ダウンタイムがなく運用ができるという点でも評価を得ています。

Futre of Workとは

――日本HPでは、「Future of Work」を掲げており、これを2025年の注力ポイントと位置づけています。具体的にはどんなことに取り組みますか。

岡戸 「Future of Work」では、「AIを搭載したデバイスの提供」、「ポートフォリオ全体でより良い体験を提供」、「適切なツールでIT担当者を支援」、「データ活用のプラットフォーム」という4点から取り組んでいくことになります。この方針は、2025年1月の時点で明確に打ち出したわけですが、直近では、「AIを搭載したデバイスの提供」と「適切なツールでIT担当者を支援」という2つのポイントに力を注いでいます。

「AIを搭載したデバイスの提供」としては、製品ラインアップの拡充や、HP AI Companionの進化、ユースケースの提案といった点が鍵になります。2025年4月には、法人向けおよび個人向けの次世代AI PCや、ワークステーションなど19モデルを発表し、AI PCをメインストリームの領域にまで拡充しました。

HPのPC製品のポートフォリオは、個人向けの「Omni」と法人向けの「Elite」、「Pro」で構成し、個人向けにはノートPCのOmniBook、オールインワンデスクトップのOmniStudio、従来型デスクトップのOmniDesk、ゲーミングPCのOMENをラインアップしています。

また、法人向けには、EliteBook/Probook、EliteStudio/ProStudio、EliteDesk/ProDeskで構成しています。さらに型番は、法人向けが偶数で、個人向けが奇数です。日本においては、法人向けが「8」まで、個人向けが「7」までの製品を発表していますが、グローバルでは、さらに数字が小さい下位モデルも発表していますので、これらの製品投入についても、国内市場への投入を検討していきます。

「適切なツールでIT担当者を支援」という点では、「Future of Work」の実現において、PCが中心的な役割を担うなかで、PCの状態を見える化し、AIで状況を解析し、必要に応じて予防措置を取ったり、利用者ごとに最適なデバイスを提供する提案を行なったりといったことにつなげたいと考えています。

企業の多くは管理の観点から、利用するPCの仕様を固定する傾向があり、実際、日本の企業では、多くの社員が使えるように、少し高いスペックを選定するといった動きが見られています。

しかし、日本HPでは、この社員の仕事では、ここまでのスペックが必要であるとか、別の社員の仕事ではここまでのスペックでいいといったことが提案でき、しかも、そのための管理工数はかからないで済む提案ができるようになります。これにより、社員の利便性も高まり、社員満足度も引き上げることができますし、結果としてコストの削減もできます。昨今では、デバイスの選定が社員満足度を左右するといった声をよく聞きます。最適なPCを提供することが、以前よりも重要になっているわけです。

日本HPでは、HP Workforce Experience Platform(WXP) を、今年夏に提供を開始し、利用者が最適な状況で利用ができるようにしながら、管理者を支援していく環境を整えます。すでに、HP社内では、約8万人の従業員が利用するPCやプリンタなどのデバイスの稼働状況をモニタリングしており、AIによって分析することで、生産性向上に向けた改善や、買い替え時期の提案などを行なっていますし、管理者のワークロードも削減できる効果が期待されています。

Windows 10のサポート終了に伴い、PCをリフレッシュしなくてはならないタイミングに入っていますが、WXPによって、このPCはそのままOSをアップデートできる、このPCはメモリを増設すれば使えるといったことが分かり、その結果、PCそのもののライフサイクルを伸ばすこともできます。

――Copilotをすべての社員に導入するといった動きが出ていますが、結果として、現場で使っている社員が限定されてしまっている声も聞きます。Copilotのライセンス料も高いですから、使うべき人に配布するといった制御もできますね。

岡戸 選択できるハードウェアのスペックに柔軟性を持たせるだけでなく、ソフトウェアについても最適なライセンス管理ができます。そこに、可視化するできるというメリットがあります。

製品ライフサイクルを包括的にサポート

――日本HPでは、PCの導入から廃棄までのライフサイクル全体に渡ったサービスの整備にも力を注いでいますね。

岡戸 社員一人ひとりに最適なPCを提供し、セキュアな環境で運用ができ、正しく廃棄するといったことが、これまで以上に重視されていると感じます。

日本HPでは、HP on HPと呼んでいる自らのIT活用において、コロナ禍にデバイスを社員に届け、社員がセットアップを行ない、利用し、さらに返却するといったサイクルの実践を行なってきました。この仕組みをもとに、お客様にもサービスを提供することになります。

――日本HPでは、処分するPCを定額で買い取る「PCリユースプログラム」を用意していますが、この仕組みについて教えてください。

岡戸 PCを廃棄するにも費用がかかります。特に法人においては、重要なデータが漏洩しないようにしっかりと管理をしながら廃棄をしなくてはなりません。PCリユースプログラムでは、日本HPのPCに買い替える法人のお客様を対象に、Windows PCであれば1台あたり5,000円、Chromebookであれば1台あたり500円を、日本HPが支払って、買い取りを行ないます。

また、買い取ったPCは、HPが無償でデータ消去作業を行ない、データ消去証明書も発行しますから、セキュリティ面でも安心してもらえます。さらに、PCの回収に伴う輸送費用も、すべて日本HPが負担します。PCの廃棄の際に、お客様にメリットがある仕組みだといえます。

このプログラムには、リユースという名称がついているように、回収したPCは、再生利用することで、別の価値も生むことにながります。

1つは環境への貢献です。環境の観点からPCのライフサイクル全体を見ると、最もCO2を排出しているのは製造フェーズです。使用済みのPCをすべて廃棄するのではなく、使えるものは再利用することで、環境にも貢献できるというわけです。

さらに、今回のプログラムで回収したPCは、協力工場において再生し、アフリカにおいて再販します。PCの普及率が低い新興国において、これを活用することで、世界との情報格差を埋める手段の1つとして活用できます。

2023年5月からサービスを開始し、約2年を経過しましたが、この仕組みのメリットを感じてもらえる企業が増加しており、プログラムを利用する企業数は右肩上がりで増加しています。現在、GIGAスクールの第二期の入れ替えが始まっていますが、教育分野でも活用したいというケースが増えています。

使用済みのPCを廃棄するだけでなく、リユースするという仕組みを、もう1つの選択肢として提供することができています。

――ちなみに、日本HP自らがリファービッシュPCを開始する予定はありますか。

岡戸 米国では、すでに開始していますが、日本ではまだ考えていません。ただ、1つの選択肢として、検討はしていきたいと思っています。

Windows 10 EOSやGIGAスクール第2期も本腰

――Windows 10のサポート終了(EOS)が近づいています。現在の状況をどう見ていますか。

岡戸 調査会社の予想に比べると、少しスローだという感じはしていますが、順調に進んでいると捉えています。

現在、Windows 10の環境で利用している法人や個人も、EOSを迎える2025年10月14日までに新たな環境への移行が進むと考えており、いまのところ、懸念する材料はありません。法人向けPC市場全体は好調に推移していますし、2025年3月には、個人向けPC市場全体で、約2年ぶりに前年実績を上回りました。買い替え需要が顕在化してきたともいえ、個人向けPCもようやく動き始めたという感触があります。日本HPとしても、EOSに向けた啓蒙活動を進め、移行促進を図りたいですね。

――EOSに向けてはどんな施策を進めていますか。

岡戸 Windows 10にはない、Windows 11ならではのメリットを訴求しています。たとえば、法人ユーザー向けには、Windows 11に組み込まれた各種AI機能を訴求するコンテンツを拡充したり、専門家によるアドバイザリーサービスを提供したりといった取り組みに加え、マスターイメージの作成支援サービスの無償提供のほか、Windows Autopilot向けに、プリセットデバイス登録やAutopilot向けOSバージョン固定イメージでの出荷、事前プロビジョニングサービスなどを用意し、新たな環境への移行を支援しています。

また、個人ユーザー向けには、AI PCのポートフォリオの拡充を通じて、AI PCならではの利便性や価値を訴求し、新たな環境への移行を促しています。

さらに、4月7日から、日本HPの公式オンラインストア「HP Directplus」の個人ストアにおいて、「最短当日発送、翌日お届け」というサービスを新たに開始しました。

これまで5営業日や3営業日という提案でしたが、在庫があるモデルについては、午前10時までに注文していただくと、最短で翌日にお届けすることができます。PCが壊れてしまい、すぐにPCを手入れたいという場合にも適していますし、EOSの期日が近づくにつれて、有効なサービスの1つになると思っています。個人ユーザーが、新たなPCをすぐに手に入れたいという場合には最適な提案ですし、サービスを開始して以来、いい出足をみせています。

――GIGAスクール構想第2期による学校へのリプレース導入が始まっています。日本HPの製品に注目が集まっているという声を聞きます。

岡戸 日本HPは、今回のGIGAスクール構想第2期には、かなり力を入れています。2023年11月に、米HPのCEOであるエンリケ・ロレスが来日した際に、当時の文部科学大臣に対して、GIGAスクール構想第2期向けの専用PCを開発することを宣言し、日本の教育分野からの要望に基づいたPCを開発し、日本市場に投入しています。

生徒が使いやすい重量を目指し、GIGA向けのChromebookのコンバーチブルでは、日本HPが最軽量モデルとなっていますし、GIGA向けのテスト項目を新たに設けて、堅牢性についても追求しています。ペン入力に関しても、精度にこだわったことで低学年の生徒でも使いやすくなったり、無くさないようにPC本体に格納場所を用意したりといった工夫をしています。

さらに、高耐久性バッテリの採用によって、安心して利用できるようにしていますし、教育分野向けにも、HP eSIM Connectモデルを用意し、安定したネットワーク環境で利用できます。日本のITリテラシーを高めていくためには、子どもの頃からPCを活用することは大切な要素ですし、教育DXにもつながる取り組みとして、GIGAスクール構想は重視しています。

日本HPは、創業以来、企業理念として「ダイバーシティ&インクルージョン」を最も尊重すべき価値観の1つに位置づけいます。誰もが、平等にPCを活用した教育の機会を得るという点でも、日本HPは貢献したいと考えています。

――GIGAスクール構想向けのPCの手応えはどうですか。

岡戸 非常に高い評価を得ています。結果として、GIGAスクール構想第2期の需要において、トップシェアを取れたらいいですね。

――2025年度後半は、どんな点に力を注ぎますか。

岡戸 日本HPの事業年度で見ると、5月から、2025年度下期に入ります。PC事業においては、Windows10のEOSを迎えること、GIGAスクール構想第二期についても本格導入の時期を迎えることになりますから、国内PC市場が大きく成長するタイミングに入ります。この需要をしっかりと捉えていきます。

そして、国内PC市場において、トップシェアを維持し続けることは、日本HPにとって当然の目標となります。現在、法人向けPC市場では22%のシェアを獲得するなど、国内PC市場のブランド別シェアで、日本HPは13四半期連続でトップシェアを獲得しています。これを維持していきます。

また、「Future of Work」への取り組みをさらに加速します。AI PCのラインアップも広がりましたので、これをお客様に届けていくこと、「HP AI Companion」によりパーソナルコンパニオンの世界を加速すること、WXPにより、IT管理者の支援を行ない、ユーザーの利便性も高めることにも取り組んでいきます。

実は、2025年4月に、日本HPは、2015年に分社化してから初めて、5人の新卒者を採用しました。これまでは即戦力の採用を進めてきましたが、組織をサステナブルな構造にしていくためにも、若手人材をしっかりと採用し、AIが当たり前の人たちの仕事の仕方を社内に取り込み、融合させたいと考えています。

新入社員から私たちが学ぶことは、とても多いと思っています。これは、日本HP社内における「Future of Work」の取り組みの1つといえます。新たな文化の形成につなげ、社員がいきいきと働ける環境を確立したいと考えています。

Views: 2