日本の九州大学で行われた研究によって、美味しいものを一口食べて「おいしい!」と感じただけで、私たちの脳は瞬時に“集中モード”へと切り替わり、その数分後には、難しい課題の成績ややる気がぐんと向上することが明らかになりました。

このような「美味」の意外なパワーが実際の課題と脳波計測という精緻な組み合わせで判明したのは世界で初めてになります。

しかしなぜ味覚が人間の能力を引き上げるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年4月29日に『Frontiers in Psychology』にて発表されました。

目次

- なぜ“美味しさ”は脳科学のフロンティアなのか

- チャーハン vs. チャーハン:脳波が示した明暗

- 美味しいは認知機能を上げる

なぜ“美味しさ”は脳科学のフロンティアなのか

食事の「おいしさ」は私たちに満足感や幸福感をもたらしますが、その心理的快感が脳の働きや認知行動にどんな影響を与えるのか、実はよく分かっていませんでした。

特に、味わいの「美味しさ」を脳波など客観的な指標で評価することは技術的に難しく、十分な研究が行われてこなかったのです。

これまで美味しさの研究では、料理の見た目を評価したり食品の写真・広告を見せて脳の反応を調べたりするなど、実際に食べない間接的な手法が主流でした。

しかし主観的な評価には限界があり、実際に口にしたときの脳の働きを直接測るのは技術的困難もあって進んでいなかったのです。

これは、食事中に咀嚼などで生じる筋肉の電気信号が脳波にノイズを与え、信号が不安定になってしまうためです。

そのため過去にも美味しさを脳波で直接測ろうとした試みは限られており、十分な知見が得られていませんでした。

そこで九州大学の岡本剛准教授や大学院生の李虹佳さんら研究グループ(食品メーカーのニチレイフーズと共同)は、身近な冷凍チャーハンを使った実験によってこの謎に挑みました。

美味しい食事が食後の脳の認知機能や集中力にどう影響するのかを、脳波計測を用いた生理・心理学的手法で確かめることが狙いです。

チャーハン vs. チャーハン:脳波が示した明暗

実験ではまず 5 種類の市販冷凍チャーハンを用意し九州大学の学生に「おいしさ」を採点してもらいました。

その結果、平均得点が最も高かった製品(7.6 点/10)が“美味しいチャーハン”、最も低かった製品(6.3 点/10)が“普通のチャーハン”として本実験に採用されました。

次にボランティアの参加者に2種類の冷凍チャーハンを食べてもらい、その後にストループ課題と呼ばれる認知テストに取り組んでもらいました。

ストループ課題とは、たとえば文字で書かれた色名と実際の文字の色が食い違うような情報を同時に提示し、脳に「認知の混乱」を引き起こす古典的なテストです。

参加者は食事の前後で脳波計(EEG)を装着しており、研究チームは食後の課題中の脳波変化を詳細に記録しました。

最初の比較実験では、参加者を2グループに分け、一方には「とても美味しいチャーハン」を、もう一方には「普通のチャーハン」を食べてもらいました。

これらは事前の評価で美味しさに差がある炒飯サンプルです。

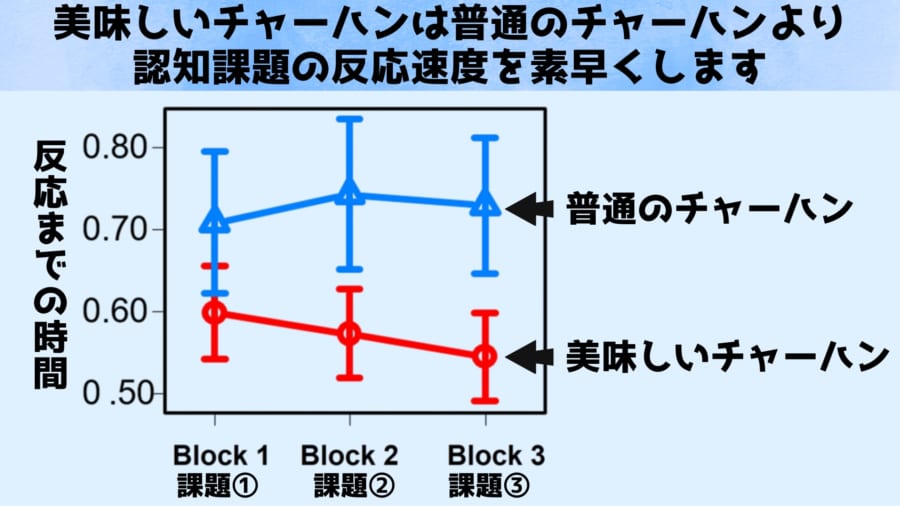

その結果、「美味しいチャーハン」を食べたグループは認知課題に要した時間が短く、前頭部のα波の振れ幅が全体的に低下していることが確認されました。

脳波のα波は脳の覚醒度を示す指標で、値が小さいほど脳が覚醒し集中している状態を意味します。

加えて、左右の前頭部のα波を比べると、左側のα波が右側よりも顕著に低いパターンが現れていました。

このような左右差は、心理学では「接近動機づけ」と呼ばれるやる気や前向きな行動意欲が高まった状態で現れるもので、美味しい食事が被験者のやる気スイッチを入れた可能性が示唆されます。

一方、あまり美味しくない「普通のチャーハン」を食べたグループでは、α波の低下が見られなかったばかりか、代わりにθ波という脳波が増える傾向が確認されました。

θ波は脳の認知的負荷や疲労と関係する波で、課題に手こずったり注意力が散漫なときに現れやすいとされています。

つまり美味しさを感じなかった場合、脳は十分に覚醒せず、むしろ負担やストレスを感じて集中力が下がっていた可能性があります。

さらに別の日には、新しい参加者を対象に「とても美味しいチャーハン」と「やや美味しいチャーハン」の二種類を食べ比べてもらう実験も行われました。

各被験者が感じた美味しさの主観評価と脳波データとの相関を解析したところ、「美味しい」と感じた度合いが高いほど、脳のα波が低下し集中・覚醒状態が強まる傾向が統計的に示されたのです。

言い換えれば、食事のおいしさが増すほど脳がシャキッと冴えわたり、作業効率も向上するという相関関係が確認されました。

美味しいは認知機能を上げる

今回の研究は、短時間の食事でもその「美味しさ」次第で脳のパフォーマンスやモチベーションが変化し得ることを示した初めての報告です。

わずか数分間で脳波のパターンが変わり、続いて行われた課題の処理速度が向上したことから、味覚の満足感が脳を素早く活性化させ集中モードに入れる一因となりうると考えられます。

一般にお腹が満たされると眠気に襲われる(いわゆる食後の眠気)ことが知られていますが、それとは逆に、本当に美味しい食事であれば脳をかえってシャキッと目覚めさせ、集中力を高めてくれるのかもしれません。

特に美味しいものを食べた後に顕著だった左脳の活性化(左前頭部のα波低下)は、「もっとやってみよう!」という前向きな意欲が引き出されているサインと言えるでしょう。

研究グループは「本研究では、私たちの生活に身近な冷凍炒飯の美味しさが、食後の認知活動や作業効率に影響を与えることを脳科学的に確かめました。まだまだ検討の余地はありますが、今後の昼食の取り方などにも活用できる基礎的な研究成果の一つだと考えています」とコメントしています。

この成果は食品科学や認知神経科学の分野でも注目されており、今後は認知症予防への応用や学習・作業効率の向上、さらにはスポーツにおけるパフォーマンス最適化など、様々な展開が期待されています。

例えば、高齢者が「美味しい」と感じる食事を積極的に楽しむことで脳を刺激し、認知症のリスク低減につなげる試みが考えられます。

また、子どもや学生が勉強前に少量の好物を食べて集中力を高める工夫や、スポーツ選手が試合前に好きな食べ物でモチベーションを上げるメンタルトレーニングなど、応用の方向性は幅広く期待できるでしょう。

実際、冷凍食品メーカーとの産学連携により、日常食で脳機能を高めるといった「おいしい×脳」の新しいアプローチが今後進むかもしれません。

では、この知見は私たちの生活にどう活かせるでしょうか。

例えば、午後の仕事や勉強で集中したいときには、単に空腹を満たすだけでなく「おいしい!」と感じられる昼食やおやつを選んでみるのも一策です。

美味しい食事で気分が上がれば、脳のスイッチが入り集中力が高まることが今回の結果から示唆されます。

好きな食べ物で脳を目覚めさせて、その後のパフォーマンス向上につなげてみてはいかがでしょうか。

参考文献

「美味しさ」が脳を覚醒させる!

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/1264

元論文

Brain activity during a cognitive task after consuming food of varying palatability

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1522812

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。

大学で研究生活を送ること10年と少し。

小説家としての活動履歴あり。

専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。

日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。

夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部

🧠 編集部の感想:

美味しい食事が脳のパフォーマンスを向上させるという研究結果は、食事の選び方が学習や仕事においても重要であることを示しています。特に、美味しさが集中力を高めるという発見には驚きました。今後、日常生活において美味しいものを選ぶ意義が一層高まりそうです。

Views: 0