縁日などで見かける、息を吹きかけると「ピューッ」と伸びる笛のおもちゃで遊んだことはありませんか?

実は、このシンプルな空気の仕組みが、最先端ロボット技術の未来を大きく変えるかもしれないのです。

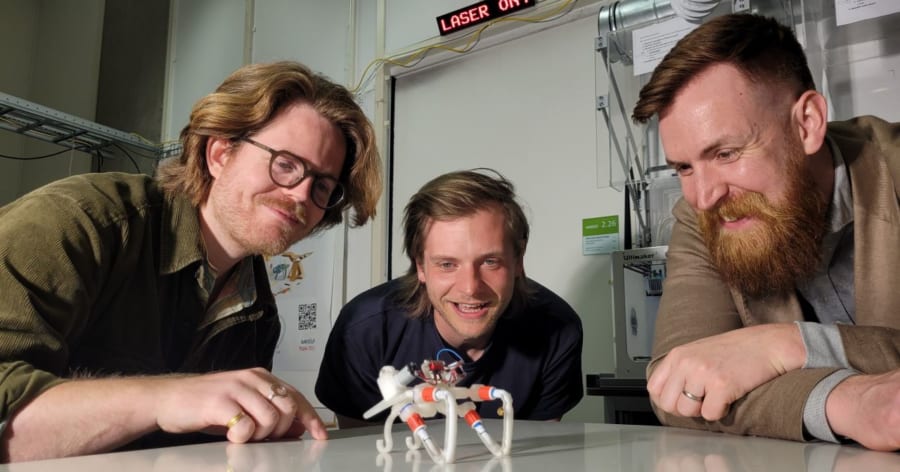

オランダのAMOLF研究所のチームは、空気を送り込むだけで自律的に歩行するロボットを開発しました。

このロボットには、なんと「脳」も「センサー」もありません。

それでも、周囲に応じて障害物を避けたり、陸から水中へと動作モードを切り替えたりする「足で考えるロボット」なのです。

研究の詳細は、2025年5月8日付の科学誌『Science』に掲載されました。

目次

- おもちゃに見られる「空気とチューブ」を使って、高速移動する「脳を持たないロボット」が開発される

- 「足で考えるロボット」が開発される!脳が無くても環境に合わせて足の動きを変える

おもちゃに見られる「空気とチューブ」を使って、高速移動する「脳を持たないロボット」が開発される

まず、私たちに馴染み深いおもちゃを思い出してみてください。

吹き戻しと呼ばれる紙の笛「吹き戻し(または巻き笛、ピーヒャラ笛)」や、イベントで見かける「チューブマン(またはエアダンサー)」です。

これらは、空気の流れによって柔らかい素材が動くという単純な物理現象を利用しています。

吹き戻しは、息を吹くと筒がスーッと伸びて、空気が抜けるとクルクルと巻き戻ります。

チューブマンは送風機の風で膨らみ、重力や不安定なバランスによって踊るような動きを見せます。

今回の研究チームは、この仕組みを利用して、構造物に「自律性」を持たせられるのではないかと考えました。

彼らは、エラストマーという柔らかくて弾力のある素材で作られた、くねくねしたチューブを用いました。

このチューブには、あらかじめ折れ曲がった部分「屈曲部」があり、そこに空気を送り込むと、その部分が移動します。

そして「屈曲部」の位置が変わると、空気の流れも変化し、それによって再び別の場所に「屈曲部」が現れるという振動が起こります。

チューブが一本だけだと、この振動はランダムです。

しかし、チューブを複数本組み合わせて「足」にすると、地面との摩擦や空気の流れによる物理的な影響だけで、それぞれの動作が自然と同期し始めます。

その結果、制御信号を一切使わずにロボットが歩き始めるのです。

コンピューターもセンサーも必要なく、空気と柔らかい素材と物理法則だけで動くのです。

こうして、「脳を持たない、足で考えるロボット」が誕生しました。

とくに注目すべきは、その柔軟性とスピードです。

このロボットは、最大で1秒間に体長の30倍の距離を進むことができます。

動画で確認すると分かる通り、ソフトロボットとしては、恐ろしいほどの移動速度です。

フェラーリが1秒間に車体の20倍の距離を移動することを考えても、やはり常識外れの性能だと言えます。

そして続く部分では、このロボットが「足で考える」と言える理由をさらに考えていきます。

「足で考えるロボット」が開発される!脳が無くても環境に合わせて足の動きを変える

「足で考える」とは、どういうことなのでしょうか?

これまでのロボットは、センサーで情報を集めてコンピューターが処理し、モーターに命令を出して動作を制御していました。

いわば、ロボットには頭脳が存在し、それが身体を完全に支配しているような構造です。

しかし今回のロボットには、そうした中央の司令塔が存在しません。

それぞれの足が自己振動という独立した運動機構を持ち、環境と直接的に相互作用しながら、全体としてまとまった動きを見せるのです。

その結果、このロボットは前述したように、足を動かして、地上を高速で移動できます。

さらに、目的があるような行動も示します。

たとえば、障害物にぶつかると自動的に方向を変えます。

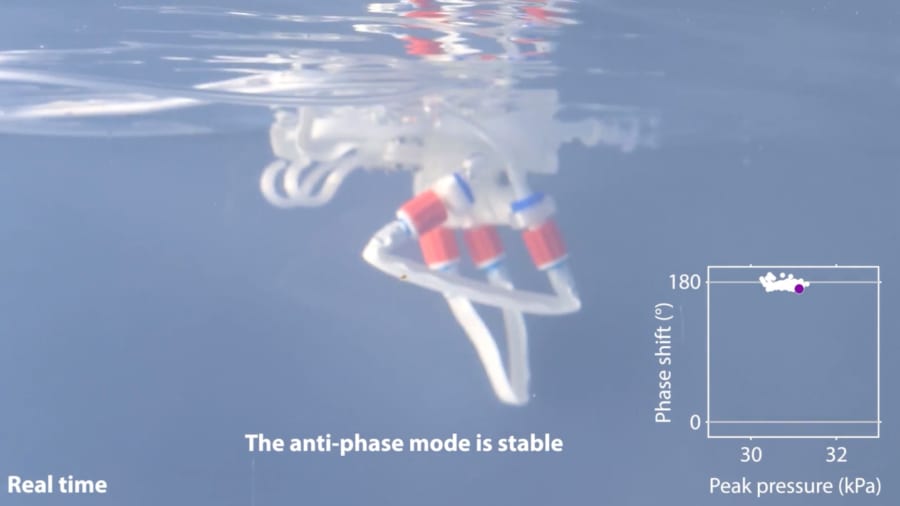

陸上から水上へ移動すると、振動のパターンが自然に変化して適応します。

これらの行動はすべて、外部から命令されたものではありません。

構造と物理現象の中に「知性のようなふるまい」が内蔵されているのです。

これは、生物の身体構造とも共通しています。

私たち人間も、すべての動きを脳だけでコントロールしているわけではありません。

歩くリズムや筋肉の調整の多くは、身体そのものの仕組みに委ねられています。

また研究チームは、動物にみられる例を次のように説明しています。

「たとえば、ヒトデは司令塔のような脳ではなく、局所的なフィードバックと体の動きを利用して、数百本の管足を協調させています」

新しいロボットでも、ヒトデのように「脳が無くても、複雑で機能的な行動を生み出せる」のです。

そしてこの技術は、今後さまざまな場面での活用が期待されています。

医療分野では、体内を移動する小さなカプセルロボットなどにも応用できるかもしれません。

また義足や義手においても、センサーやコンピューターに頼らず、物理的な素材の工夫だけで自然な動きを再現する設計が可能になるかもしれません。

さらに、従来の電子機器が故障するような宇宙などの極限環境でも、力強く動作するロボットを生み出せるかもしれません。

このように、「頭がなくても動けるロボット」は、従来の知能観とは違う角度から「賢さ」や「自律性」を考えるヒントを与えてくれます。

人はつい、複雑なコンピューターや人工知能だけが知性を持つと思い込みがちです。

しかし今回の研究は、空気とチューブというシンプルな素材でも、物理法則をうまく利用すれば、賢くふるまうロボットを作れることを教えてくれました。

もしかすると、私たちの身の回りにあるもっとも単純なものが、未来を切り開く鍵になるのかもしれません。

参考文献

Air-powered robot uses physics instead of circuits to run on tube-legs

https://newatlas.com/robotics/soft-robot-physics-locomotion/

This soft robot “thinks” with its legs

https://amolf.nl/news/this-soft-robot-thinks-with-its-legs

元論文

Physical synchronization of soft self-oscillating limbs for fast and autonomous locomotion

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adr3661

ライター

矢黒尚人: ロボットやドローンといった未来技術に強い関心あり。材料工学の観点から新しい可能性を探ることが好きです。趣味は筋トレで、日々のトレーニングを通じて心身のバランスを整えています。

編集者

ナゾロジー 編集部

🧠 編集部の感想:

この新しいロボットの開発は非常に興味深いですね。脳なしで環境に適応しながら自律的に動く能力は、従来のロボティクスの枠を超えた発展を示しています。また、物理法則を利用するシンプルさが、今後の技術革新における新たな可能性を感じさせます。

Views: 0