コロプラからスマートフォン&PC向けにリリース予定の『神魔狩りのツクヨミ』。

かつてアトラスに在籍し、『真・女神転生』シリーズや『ペルソナ』シリーズといった多数の人気タイトルを生み出してきた伝説的なゲームクリエイター・金子一馬氏がコロプラで手掛ける最新作です。

今回は『神魔狩りのツクヨミ』コンセプトプランナーの金子一馬氏と開発プロデューサーの齋藤ケビン雄輔氏にインタビュー。前編では企画の経緯や『仮面ライダー』を意識したというデザインなどのお話を伺っていきましたが、後半では本作の核心であり革新でもある“AIカネコ”について深く掘り下げていきます。

前編はこちら

なお、記事の最後にはアニメイトタイムズ読者限定の先行体験版枠のご紹介もありますので、ぜひ最後までお見逃しなく!

――本作には、生成AIである“AIカネコ”の存在が肝になっているタイトルだと思いますが、“AIカネコ”はどのように作られたか、可能な範囲で教えていただけるでしょうか。

ケビン:ちょっと詳細なところまではお話できないとこあるんですけど、基本的には2つのことをやっています。

まずは、金子さんが本作のために描き下ろした数十点のイラストを学習させ、それを元に何万枚や何十万枚のイラストを出力し、その中から「これを学習したらより金子さんの絵に近くなるんじゃないか」という画像だけを選定して、再度学習させていくという行程を取りました。

ただ、それだけ学習させても、どうしても元絵からぶれてしまったりするので、金子さんに描いていただいたイラストに合わせて画風をちょっと変換させて、最終出力を行うという手順を踏むことで、少しずつ画風の精度を上げていきました。

同時に、権利侵害あるいはセンシティブな内容を含むような、問題のある生成物を発生させないための対応を行っています。弊社における生成AI技術利用のガイドライン(※)に則って、問題を生じさせる可能性のある素材は学習させるものの中に含まれないよう常に精査を行いました。

※コロプラの「AIポリシー」についてはこちらよ。

――人間のキャラクターなら比較的スムーズに出せそうですけど、人型ではない場合は出力を安定させるのが一気に難しくなりそうなイメージがあります。

金子:そうなんです。実際、何かと何かの頭がくっついている、みたいなのはAI君たちが苦手とするところですね。

AIで出力してもらうために、僕の方で見た目のイメージの説明をしたり、実際にラフスケッチをしたりすることもあるんですけど、頭が複数あるとどうしても出せません、みたいなこともあったり、とにかく今の世の中にないような存在は理解できないみたいなんですよね。

そういう場合は、それぞれ個別に出力させてから後で合体させる……みたいな方法も 試してみたり、余計に手間が掛かってるんじゃないか、みたいなおかしな状態にもなっていたり(笑)。

――最初から自分が描いた方が早かったみたいな。

金子:そういう意味でも、まだツールの域は出ていないなというのが印象だったんですけど、この辺りもいずれは改善されて、より高度な作画もできるようになるのかも知れません。

僕自身の経験談としても、やっぱり技術的なブレイクスルーって定期的に起きるんですよね。やっぱりクリエイターを続けていく以上は、それに食らいついていかないといけない、という考えは持っています。

――ご自身としては刺激になった部分も?

金子:それは本当にありました。“AIカネコ”……って自分でいうのも恥ずかしいんですけど(笑)、“AIカネコ”に出力してもらうために「こういう都市伝説があって、僕はこうしたい」みたいなのをプロンプトに入れてみても、全然想定と違うものがどんどん出てくるんですよ。そういう、全然意図した通りに動いてくれないっていうのが逆に面白いなと思えた部分でしたね。

――実際にプレイする時も、その辺のランダム性は結構楽しみになりそうですね。

金子:そうですね。それに付随して言わせていただくと、自分のようなモノづくりをする人間がAIと関わる時の一つのモデルケースにもなるのかなとも感じています。

どこかの会社に所属するなり、自分で会社を作るなりして、AIで作成したデータを渡すみたいな商売が成り立つ可能性もいずれはあるのかなと。今回はゲームの中に織り込んだんですけど、例えば“AIカネコ”を単体でビジネスとしてどこかに貸し出す……みたいなことも起こりえるのかなと考えたりもしていました。

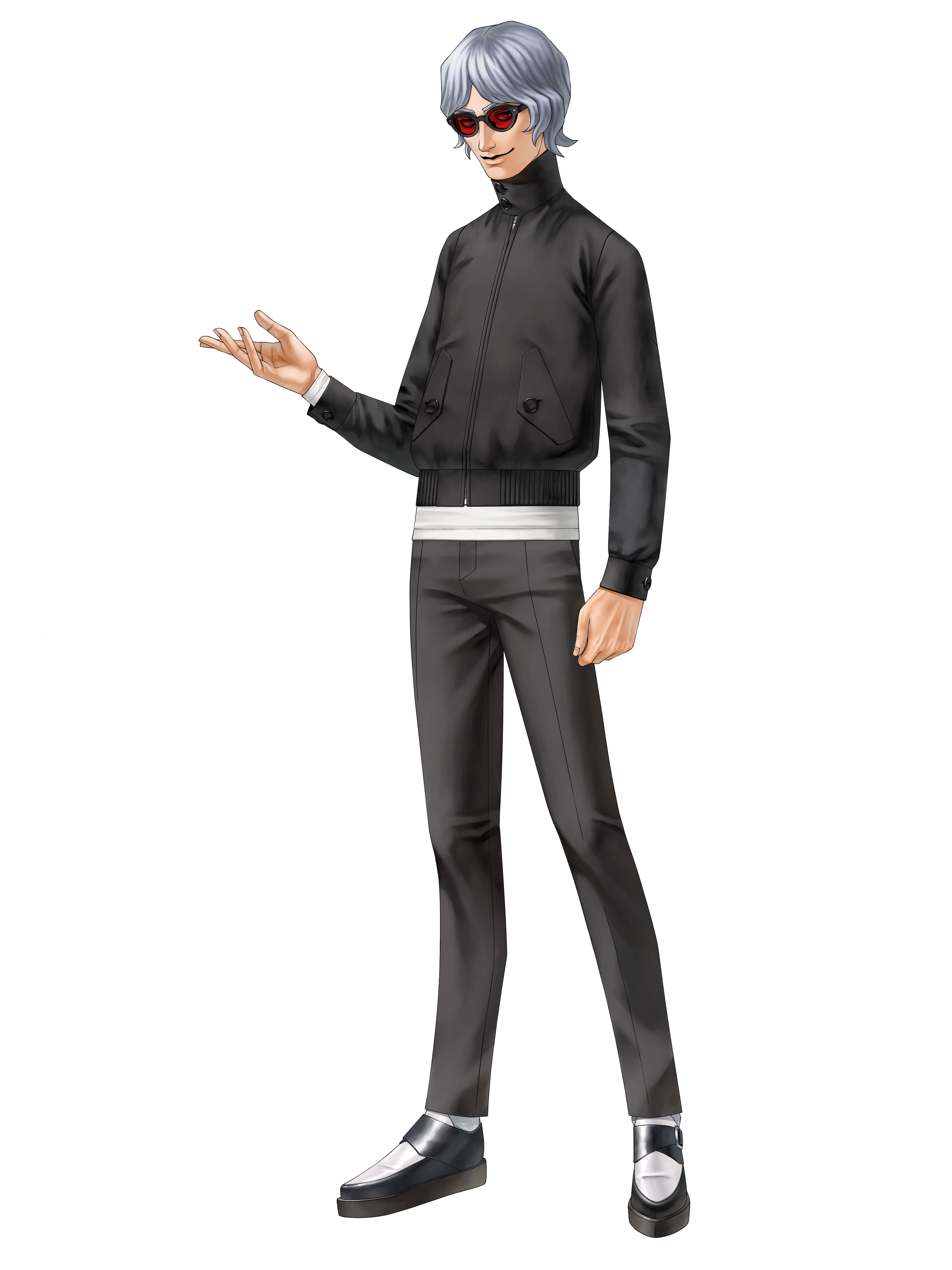

あと、それとはまた別の話になっちゃうんですけど、今の僕に似たキャラクターもゲーム中に登場します。今日の服装はそのキャラクターに寄せていて、自分でデザインしたキャラクターのコスプレを自分でしているという状態なんです(笑)。

――ちなみに、それはどういったキャラクターなんでしょうか。敵なのか味方なのか……。

金子:僕の作ってきたRPGをプレイされたことがある方は、たぶんピンと来ると思うんですけど、何もかも知ってそうなのに、結局何もはっきりとは言わない……みたいな(笑)。後から「なんで言わなかったんだよ」と言いたくなる系のキャラクターですね。

▲後日編集部の元に届いたイラスト

――カード生成の仕組みについても、詳しく教えていただけないでしょうか。

ケビン:基本的にはカードが作られる時に、プレイヤーが何をやったかが分かるプレイログが出力されるようになっていて、その情報を元に生成している……というのがお伝えできる範囲でしょうか。

内部の処理的には他にも色々やってはいるんですけど、その回のプレイでどの選択肢を選んでいたのかが主な判断材料で、そこからAIが効果やイラストを決めてカードとして生成しています。

――効果についてもAIが決めているんですね。バランスは取れるのでしょうか。

ケビン:効果に関しては、ゼロからAIが考えるのではなく、ゲーム内に予め実装された効果の中から選ぶという形ですので、その点はご安心いただければ。

あとは、ちょっと開発側の話になっちゃうんですけど、今回カードをランダムで生成する関係で、組み合わせの遊びの幅が広くなりすぎてしまう問題があり、AIに自動プレイをさせてバランス調整したり、開発の効率化という面でもAIを活用しています。

実際には断念しちゃったんですけど、サウンド(BGM)についても最初はAIで作ろうとしていた時期もあって、ゲーム開発に必要なリソースをどこまでAIで賄えるのか、みたいな検証もやりながらのプロジェクトでしたね。

――本作をプレイされる方には、金子さんのイラストのファンも多いと思うのですが、AIで作られるのとはまた別に、金子さん描き下ろしのイラストというのもたくさん出てくるのでしょうか。

金子:そうですね。描き下ろしたものもいろいろ出てきます。あと、ちょっと話が逸れるんですが、今までは“悪魔”って言ってたんですけど、正直僕が作る悪魔って、ほぼ神様だったんですよね(笑)。これについては昔からずっと思っていたんですけど、最初に悪魔って言っちゃった手前なかなか変えられなくて。

なので今回は、“悪魔”ではなく“神魔”という言葉を使っていて、これからは“悪魔絵師”ではなく“神魔画家”としてやっていこうと思っています(笑)。

――本作は、どんなターゲットのプレイヤー層を意識されたのでしょうか。

ケビン:本作を作る上で意識したのは、まずはメインターゲットになる金子さんのファンの方々と、デッキ構築型のローグライクを普段から遊んでいる人たちの両方が楽しめないといけないという点でした。

なので、今までローグライクのジャンルが作り上げてきたものは崩したくなくて、従来のローグライクの魅力をきちんと踏襲した上で、金子さんらしい世界観の要素を散りばめていくような形で開発を進めました。今回の場合、生成AIという新しい要素が1つすでにあるのでローグライクとしての新しさみたいなのはあまり追求せずに、それぞれをどう結びつけて活かすか、という方に重点を置いています。

――本作では、生成AIが偽の神のような存在として登場していますが、生成AIを神という概念に結びつけた意図のようなものはあったんでしょうか?

金子:キリスト教の中に、異端とされる“グノーシス派”という派閥がありまして。ざっくり説明すると、ヤハウェは偽の神であるデミウルゴスであり、この世界は偽の神が作ったものだから、救世主が現れて間違った世界を正すはず……みたいな思想を持っている人たちなんですけど、そこからインスピレーションを得たところはあります。

本作の物語では、そこに本物の神様も絡んできたり、結構サスペンス的な流れになっていて、「神とはどんな存在なのか」みたいな、考察が好きな方たちが喜びそうな裏設定も散りばめているので、是非楽しみにしていただければと思います。

――今回、生成AIで作成されたカードを金子さんと開発チームがデザインし直し、さらにそれをAIに学習させて精度を高め続けていく、みたいなサイクルが想定されているとのことですが、実際上手くいくのかどうか不透明なところがあると思うんです。こうしたフローを採用するにあたっての葛藤のようなものはありましたか?

ケビン:正直にお話させていただくと、生成AIについて、いろんなご意見をもたれている方がおられることは、もちろん承知しています。

その上で、皆さんに納得いただけるものを提供するにはどうすればいいのか考えた時、今の生成AIが作るものって、技術的にどうしても人間の70、80%くらいが上限で、オリジナルの金子さんの絵には絶対に追いつけないんですよね。

金子さんのファンの人が、その70、80%の絵をみて満足していただけるかとなると難しいと思っていて、それを100%に近づけるにはこのフローしかないと考えました。最終的に金子さんにもチェックしていただいて、何が足りなかったのか、どうすればもっと良くなるのかを考え、そのフィードバックがプレイヤーの皆さんにも返ってくる……AIを介して一緒にゲームを作り上げていく体験みたいなのを生み出せないか、という狙いがありました。

――実際、出力されたイラストを見て、金子さん自身はどう感じられていますか?

金子:正直に話させてもらうと、やっぱり現在の自分とは違うな、と感じる部分はあります。ただ、それって当たり前の話で、結局AIは今までの自分が描いたものを学習して真似ているだけだから、今現在の自分が描こうと思っているものとはどうしてもズレるんですよね。

変な話、僕って「こういうのを描いたら皆喜ぶかな」とか「文句いう人が出るかな」とか、いろいろ野望みたいなのを持って絵を描くタイプなんですが、AIにはそれがないんです。けど、その違いがあるからこそ「こんなのが出てくるんだ」みたいな、今の自分からは絶対に出てこないようなものも出てくる面白さみたいなのがあるのも確かですね。

――インタビューの中で、技術のブレイクスルーについての話題もありましたが、金子さん自���がブレイクスルーだと感じたタイミングはありましたか?

金子:1番感じたのは、PCエンジンで、メディアとしてCD-ROMが出てきた時ですね。容量が増えて、会社からは「とにかくムービーを作れ!」と注文されるようになって、ゲームを作っているのかムービーを作っているのか分からなくなってくるっていう(笑)。その頃っていわゆるゲーム畑じゃない、映像業界の人間もたくさん入ってきたりもして。

あとは、3Dの技術が入ってきた時もそうですね。3Dモデラーの人たちもどんどん入ってくるんですけど、そういう人たちってゲームが好きで入ってくるわけじゃないんですよ。あくまでも3Dモデルが作りたくて来ているので。

――ある種の異文化交流みたいなのが生まれたというか。

金子:そうですね。その結果、ゲーム業界全体の底上げみたいなのも起き、CDも3Dもいつのまにか普通の技術になってどんどん便利になっていくっていう、そういうブレイクスルーはありましたね。

――本作の開発にも、AIの専門のチームもいるんですよね。

ケビン:そうですね。金子さんから伝えられたイメージを専門のチームがプロンプトに落とし込むんですけど、結構ここで出力されたものには個人差みたいなのは出てきました。

金子:そこは逆にそういうものなんだっていう発見もありましたね。我々は日本人なので、英語にしなきゃいけない難しさもあって、英語ができない場合、翻訳ツールに頼るしかないので大変ですよ。

ケビン:とくに今回の場合、和風のテイストを入れたりもしたんですけど、和風ってAIが苦手としているところで。“日本語にはあるけど、英語にはない表現“みたいなのも結構あって、その時は別の言葉を置き換えて考えないといけなかったり、今までのゲーム開発とは全然違う能力が求められてくるなと。

金子:そういう意味でもブレイクスルーというか、今までゲーム開発に縁がなかった人たちにも、一種のチャンスみたいなのが生まれてくるんじゃないかと思います。

――今回実際にAIを活用されて、ゲーム開発とAIの関わりに対して、どんな可能性を感じましたか?

金子:イーロン・マスクとかあのあたりの人たちが、AIの会社を作ったりしてるじゃないですか。きっとそう遠くない内に、ものすごく進歩したAIを使った何かがまた出てくると思うんですよね。

具体的に予想するのは難しいんですけど、ゲームで想像するなら、出てくるキャラクターのビジュアルから設定まで全部AIが作って、それが勝手にその世界で動きまわるみたいな。SF映画の世界みたいになっていくかもしれません。

ただ、今のAIを作っている人たちって、僕らみたいな映画やゲーム、アニメ好きとはまた違う人達なので、今想像しているものとはまったく違う使われ方になるんじゃないかなとも思っています。

でも、そのうち何かしら出てくるのは間違いないと思うので、その中でもコロプラがパイオニアみたいになれたらいいですよね。

ケビン:実際に経験して感じたところとしては、今までのゲーム開発って、画像にしろデータにしろ、人間が扱いやすいような形でリソースを管理していたんですね。それが今後は、AIが管理しやすい形式を想定した管理に変わってくるんじゃないかと思っています。そうしないと、AIがうまく動かない、みたいなことが起こってくるので。

開発だけではなく、プレイヤーの方に体験してもらう部分も含めて、従来とはまったく別の考え方をもって取り組む必要があるのかなと。

あとは金子さんの方のお話にもありましたけど、これからはAIを専門にする人たちがどんどんゲーム開発に関わるようになってくると思うので、より深くAIを活用した開発や体験という新しい発明みたいなのが生まれてくるんじゃないかとも考えていますね。

金子:開発の内側の変化っていうのは、表に見えている部分よりも大きいよね。

――本作の中で、「実はここでもAIを使っている」みたいな箇所って具体的にあったりするんでしょうか?

ケビン:本作の場合、もうほとんどの部分に何らかの形でAIが関わっているので、逆にそうじゃないものを挙げる方が難しいですね。

AIをできるだけ開発に活用するというのは、本作のプロジェクトとしてのコンセプトでもあるので、本当にありとあらゆるところにAIが使われていると考えてていただいて良いのかなと。

――今までのお話の中にも少し出てきましたが、逆にAIを使ったことで逆に大変になったみたいな部分もあったんですよね。

ケビン:もういっぱいありますね(笑)。学習元や指示によっても変わるのですが、結局は「それっぽいもの」を出すのが現状のAIの本質だと僕は思っていて。AIが作ったものをそのまま全部いれても、絶対に面白いものにならないんです。その中のどれが作りたいものに適しているかっていう最終的な判断は人間がしなければいけないところで、そこって結構作り手のセンスが問われる部分でもあるんですね。

今回も何万、何十万のイラストの中から適したものを人間の目で見て選定する作業をやったりもして、そこはとくに大変でした。最終的に形にするまでの判断の多さみたいなのは、AIを使ったことで生まれた難しさだったかなと思います。

――最後に、本作のリリースを楽しみにされているファンに向けてのメッセージをお願いいします。

金子:久しぶりにこのスピード感で自分のゲームが作れました(笑)。

世の中にはいろんなゲームがありますけど、その中でも結構特徴的なゲームを作るのが自分の売りでもあると思っていて、お話の部分にちょっと毒のある笑いがあったり、自分らしい色が濃く出た作品にできたのかなと。

要するに、金子一馬らしいゲームができました……ということで、是非楽しくプレイしていただければと思います!

ケビン:自分からは、AIっていう新しい技術を使ったゲームを、ぜひ皆さんに触って体験してもらいたいなっていうところに尽きるかなと。

プレイヤーごとに体験が変わってくるのが特徴のゲームなので、「自分はこうだった」みたいなのを周りの人たちやSNSなどのコミュニティに共有していただくことで、初めて一つのエンタメとして完成するのかなとも思っています。是非遊んで、色々な声をお聞かせいただければと思います。

――ありがとうございました。

[取材・文:米澤崇史、編集・撮影:二城利月]

2025年4月14日(月)〜2025年4月28日(月) 16:00まで、『神魔狩りのツクヨミ』の人数限定先行体験版が配信予定となっています。

なんとこの体験版をプレイできる【アニメイトタイムズ読者限定枠】を100名分用意してもらいました! 100名を超えた場合抽選となりますが、下記の応募フォームからドシドシご応募ください!

<応募フォーム>

●応募期間:2025年3月31日(月)~2025年4月6日(日) 23:59まで

●応募規約:https://jintsuku.jp/terms/2025033101/

●お問い合わせ先(応募者様用):[email protected]

Page 2

Views: 1