ざっくり内容:

神奈川県立近代美術館 葉山で、2025年11月15日から2026年2月23日まで、「若江漢字とヨーゼフ・ボイス 撮影されたボイスの記録、そして共振」と題する展覧会が開催されます。この展覧会では、ドイツの美術家ヨーゼフ・ボイスと、彼の芸術に影響を受けた日本の現代美術家若江漢字の作品が紹介されます。

背景情報

ヨーゼフ・ボイス(1921–1986)は、20世紀後半の芸術界において、アートの概念を「拡張」し、社会運動や教育活動にも積極的に関わった影響力のある芸術家です。特に1984年に来日した際には、日本のアーティストたちにも大きな影響を与えました。

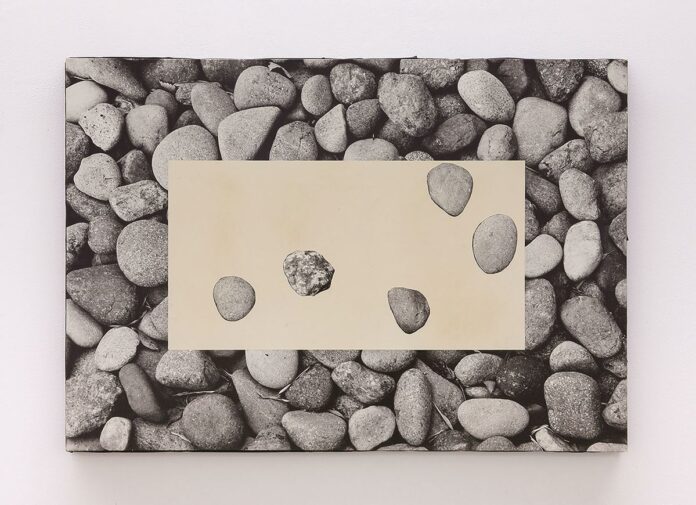

若江漢字(1944–)は、横須賀出身の芸術家で、1960年代から写真を用いたコンセプチュアルな作品を発表。1970年代にボイスとの交流を始め、彼の作品の収集や展示を通じて、自己のアートと社会活動を結ぶ役割を果たしています。

展覧会の内容

展覧会では、ボイスの作品やイベントに関連する記録写真が多数初公開され、特に日本滞在時の写真がニュープリントやプロジェクションで披露される予定です。これらの写真は、若江の視点による重要なドキュメントです。

また、若江の初期作から最新のインスタレーションまでの代表作が展示されるほか、彼が設立した「カスヤの森現代美術館」が所蔵するボイスのマルティプル作品も紹介されます。この展覧会を通じて、ヨーゼフ・ボイスと若江漢字の造形の軌跡や共通点、独自性に焦点を当てる意義深い機会となっています。

開催概要

- 会期: 2025年11月15日(土)~2026年2月23日(月・祝)

- 会場: 神奈川県立近代美術館 葉山

- 入館時間: 9:30~17:00(入館は16:30まで)

- 休館日: 月曜日(特定日開館)、12月29日~1月3日

- 料金: 一般1,200円、20歳未満・大学生1,050円、65歳以上600円、高校生100円

- 公式サイト: 神奈川県立近代美術館 葉山

この展覧会は、ボイスと若江のアートを知る貴重な機会であり、二人の作品を通じて新たな視点を得られることでしょう。

編集部の見解:

この記事のテーマは、ヨーゼフ・ボイスと若江漢字というふたりの芸術家が結びついた影響について掘り下げるものですね。この展覧会では、彼らの作品だけでなく、ボイスの活動に関連した多くの初公開の記録写真も楽しめるとのこと。これは美術界の重要な瞬間を捉えた貴重な機会と言えるでしょう。

まず、ボイスの「拡張された芸術概念」は非常に革新的でしたね。彼はアートを単なる作品としてだけでなく、社会に影響を与える行為として捉えていました。もしかしたら、今日のアートシーンにずっと影響を及ぼしているこの哲学こそが、彼を特別な存在にしているのかもしれません。

若江漢字もまた、ボイスとの交流を通じて、多くの刺激を受けていました。彼は日本におけるボイスの影響を広めるために、自身の創作だけでなく、ボイスの作品を展示したり、記録写真を撮影したりすることでその活動を支えました。こうした活動が、文化や芸術の国際的な交流を促進する要因になったことは間違いありません。

展覧会では、ボイスが日本を訪れた時の写真が特に注目されており、ボイスの独自な視点と、若江が捉えた瞬間の面白さを感じられるはずです。このような視覚的なドキュメントは、当時のアートの雰囲気や両者の関係性をより深く理解させてくれます。

若江の作品にも見る価値があります。彼は1960年代後半から作品を発表し続けているだけに、そのスタイルやメッセージが時代と共にどのように進化してきたのかを探るのも楽しみのひとつです。特に、彼が設立した「カスヤの森現代美術館」に所蔵されているボイスの作品も紹介されるとのことで、これらを通じて新たな発見が得られることでしょう。

この展覧会は、ただ単に両者の作品を展示するだけでなく、彼らの関係性や社会における影響を考察する場でもあります。アートが持つ力や、芸術家同士のつながりがいかに新しいアイデアを生み出し、社会に影響を与えるのかを感じる貴重な機会になると思います。

さらには、ボイスが日本に訪れた当時の社会背景や、彼のアートがどのような文脈で評価されたのかを知ることで、より深く彼の作品を理解する手助けになることでしょう。これはアートファンや研究者にとっても魅力的な訪問先となりそうです。

-

キーワード: 共振

この展示は、ヨーゼフ・ボイスと若江漢字の芸術的交流と影響を探求するものであり、「共振」というテーマが両者の作品や活動を中心に展開されています。

※以下、出典元

元記事を読む

Views: 0