2025年になって以降、AIテック企業は高性能なAIを無料で展開しはじめています。

推論タイプのチャットボットや画像生成機能までもが手軽に使えるようになり、ユーザー層が一気に一般ビジネスマンにまで広がったように感じます。

中でも、最近Xでよく目にするのが、X社が展開する「Grok」を使ったファクトチェック機能。

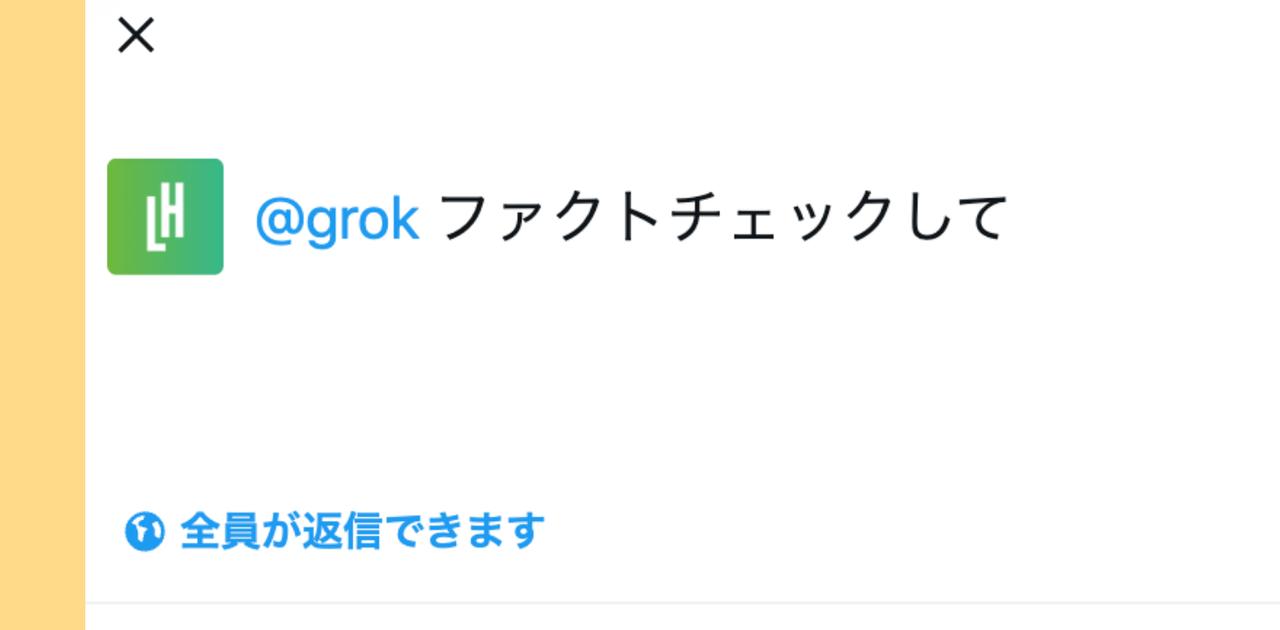

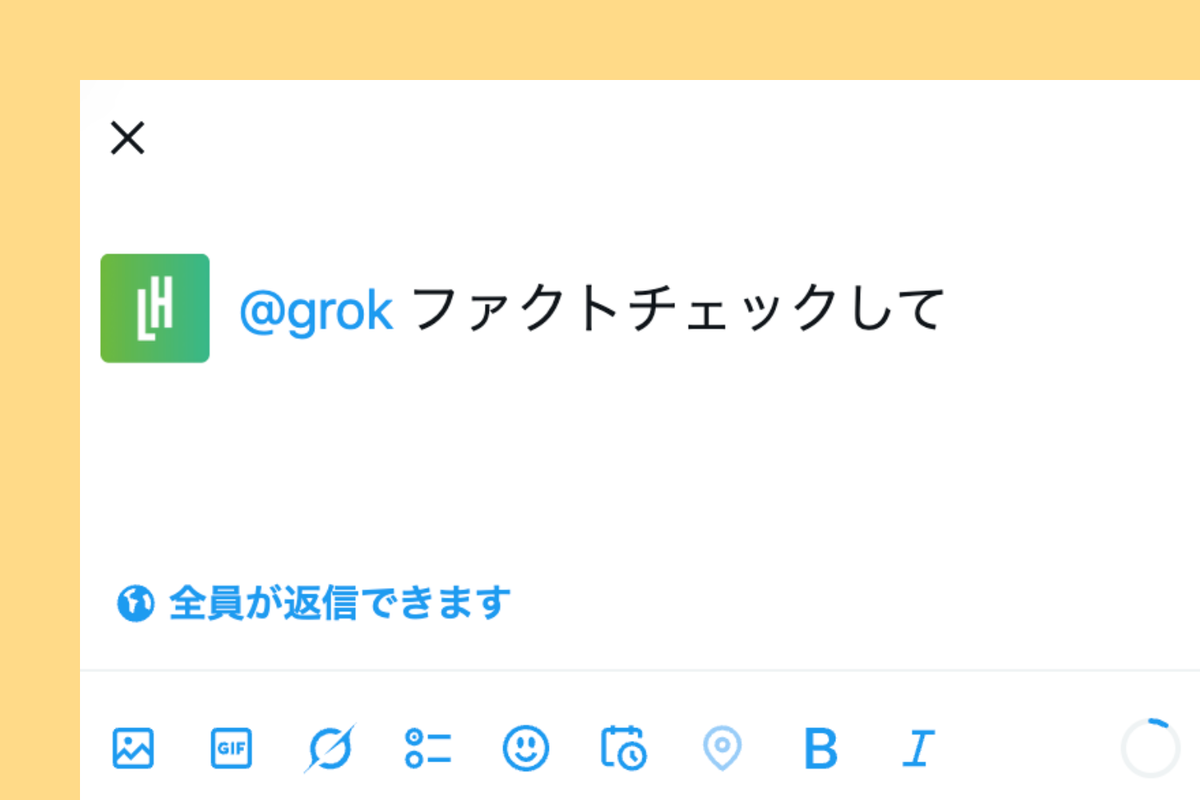

投稿に対して

@grok ファクトチェックして

とリプライする、アレです。

……これに対して、なんというか、言葉にしにくい「違和感」や「嫌悪感」に近い感情を抱いている人、少なくないのではないでしょうか?

このモヤモヤ感の正体は、おそらく「その使い方、今じゃないんじゃない?」「場の空気を読めていないのでは?」と感じさせる、少し浮いた投稿への感情だと思うんです。

そこで今回は、「もしかして、自分も『@grok ファクトチェック』を場の空気を読まずに使ってしまっているかも?」と感じている人が、少し立ち止まって考えるためのヒントをご紹介します。

乱用?されがちな「@grok ファクトチェック」

Xの検索欄に「@grok ファクトチェック」と打ち込んでみると、実際に機能を活用した人の投稿だけでなく、その使い方に対する戸惑いや批判的なコメントも散見されました。

最近話題になっている投稿のスレッドを覗くと、投稿内容に関わらず「@grok ファクトチェックして」というリプライがぶら下がっていることがありますよね。

特に、明らかにジョークとわかる投稿や個人の感想に対しても、文脈を無視して@grokにファクトチェックを依頼しているリプライは少なくありません。

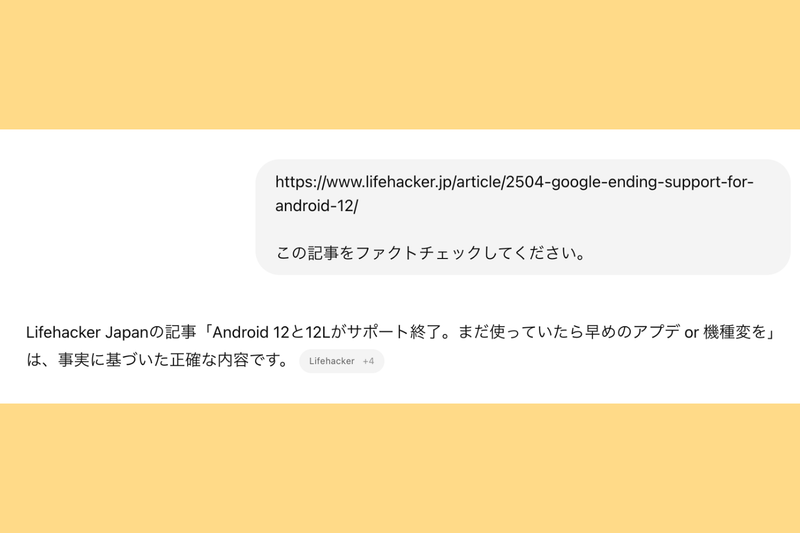

もちろん、誤情報が拡散している場合など、その機能が役立つ場面もあるでしょう。しかし、現状では、必ずしもそうではない場面での使用も目につきます。

私自身、ユーモアのある投稿などは、ぶら下がっているリプライも含めてその場の空気感を楽しみたいタイプなのですが、そこで唐突にファクトチェック機能を使っているリプライを見ると、少し冷めてしまう…というか、最近はその頻度の多さに若干の嫌気が差してきた、というのが正直なところです。

ファクトチェックは悪なのか?

では、ファクトチェックをすること自体が悪なのでしょうか?

いいえ、決してそんなことはありません。むしろ、私自身もAIを日々活用して、ファクトチェックすることは頻繁にあります。

手動でファクトチェックをしようとすると、関連情報を探し、比較検討し…と、無限に時間が溶けてしまいます。

その点、AIは関連情報を素早く収集・要約してくれるため、業務での情報収集はもちろん、プライベートで見つけた気になる記事や投稿の背景を確認する上でも、非常に重宝しています。

そう、ファクトチェックという行為そのものは、使い方によっては非常に有益なのです。

なぜ「空気読めない投稿」になってしまうのか

使い方も合っていて、Grok自体も高性能なのに、なぜ「@grok ファクトチェック」が、時に「場の空気を読めない」と感じさせてしまうのでしょうか?

その答えは、おそらく「AI」という新しいツールが、あまりにも急激に身近になったことにあると考えています。

SNSのコミュニケーションは、情報の正確さだけでなく、投稿の意図、ユーモア、場の空気、投稿者との関係性といった、言葉にならないニュアンスの上に成り立っています。

しかし、AIが気軽に使えるようになったことで、かつてのインターネットコミュニティで培われてきた「場への配慮」や「暗黙の了解」が見過ごされてしまい、TPOに合わないAI活用をしてしまっているのだと思います。

要は、AIという次世代ツールが急に身近になったことで、そのインパクトや影響力を十分に理解しないまま、興奮して使ってしまっている……ということですね。

コレ、なんだか既視感があるな…と思ったら、私が小学生の頃、興味本位で足を踏み入れた「2ch」での経験を思い出しました。当時ネット初心者で、右も左もわからず、場のルールや独特のノリを理解しないまま書き込みをしてしまったんです。

そこで人生の先輩から贈られたのは「半年ROMれ」という言葉でした。

Views: 0