Androidスマホの「地震警報システム」— 25億人を救う新たな技術

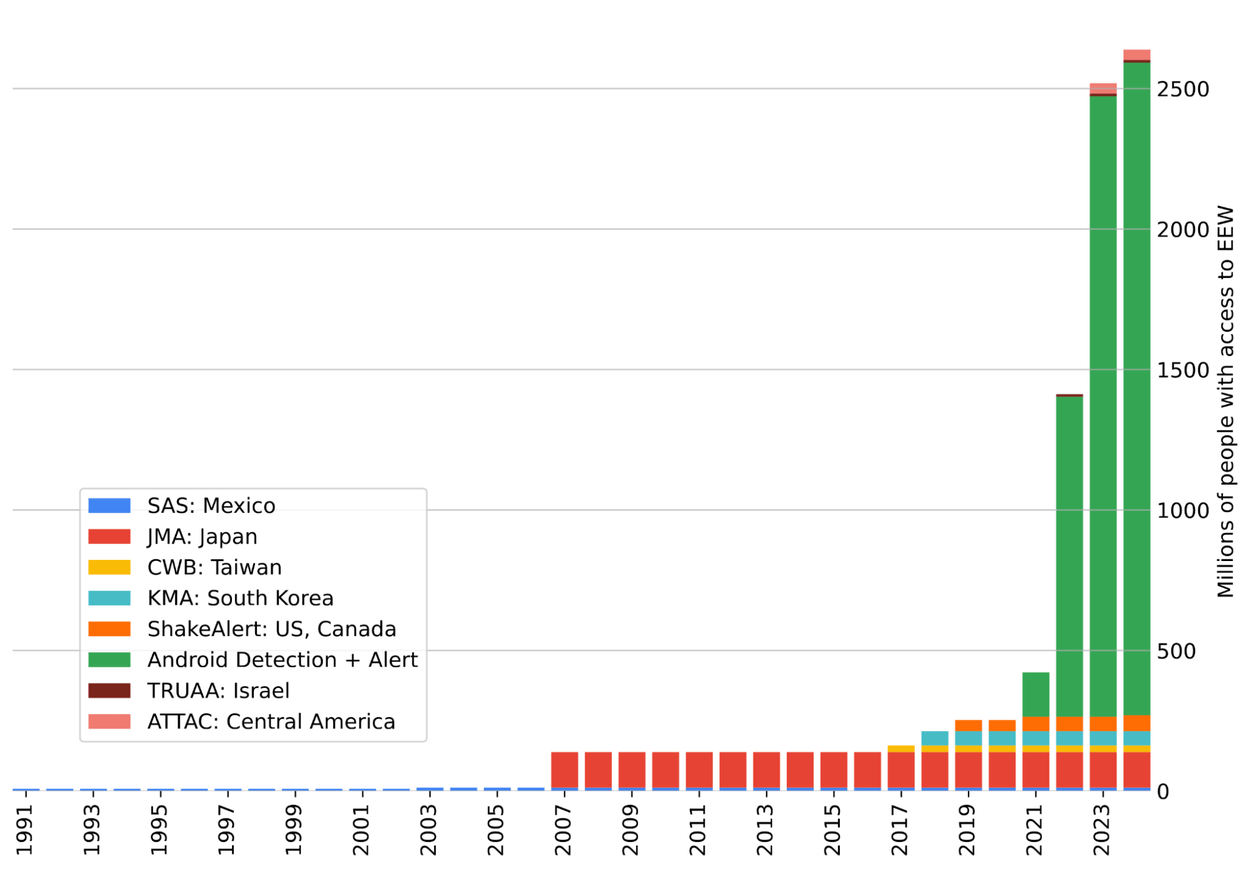

2025年7月23日、Googleは「Android地震警報システム」についての最新情報を発表しました。このシステムは、Androidスマートフォンに搭載された加速度計を活用し、高速で伝わるP波を検知することで、地震発生を迅速に知らせるものです。2021年からの運用開始以来、警報を受け取れる人の数は、2億5000万人から25億人にまで拡大しました。

システムの仕組み

この地震警報システムは、近隣の地震観測点で検出された地震波と、スマートフォンから得られるリアルタイムデータをもとに動作しています。特に、地震観測所がない地域でも、スマートフォンを使用した地震波検出に期待が寄せられています。

具体的には、加速度計がP波を検出し、その情報を地震検出サーバーに送信。その後、多数の端末から集めた情報をもとに、地震の発生を確認し、場所とマグニチュードを推定します。揺れを引き起こすS波の到達までに、できるだけ多くの人に警報を届ける仕組みです。

これまでの成果

このシステムは、2021年4月にニュージーランドとギリシャでスタートし、2023年末には98カ国へと拡大。現在までに、マグニチュード1.9から7.8までの地震を合計18,000回以上検出し、7億9000万件の警報を発信しています。

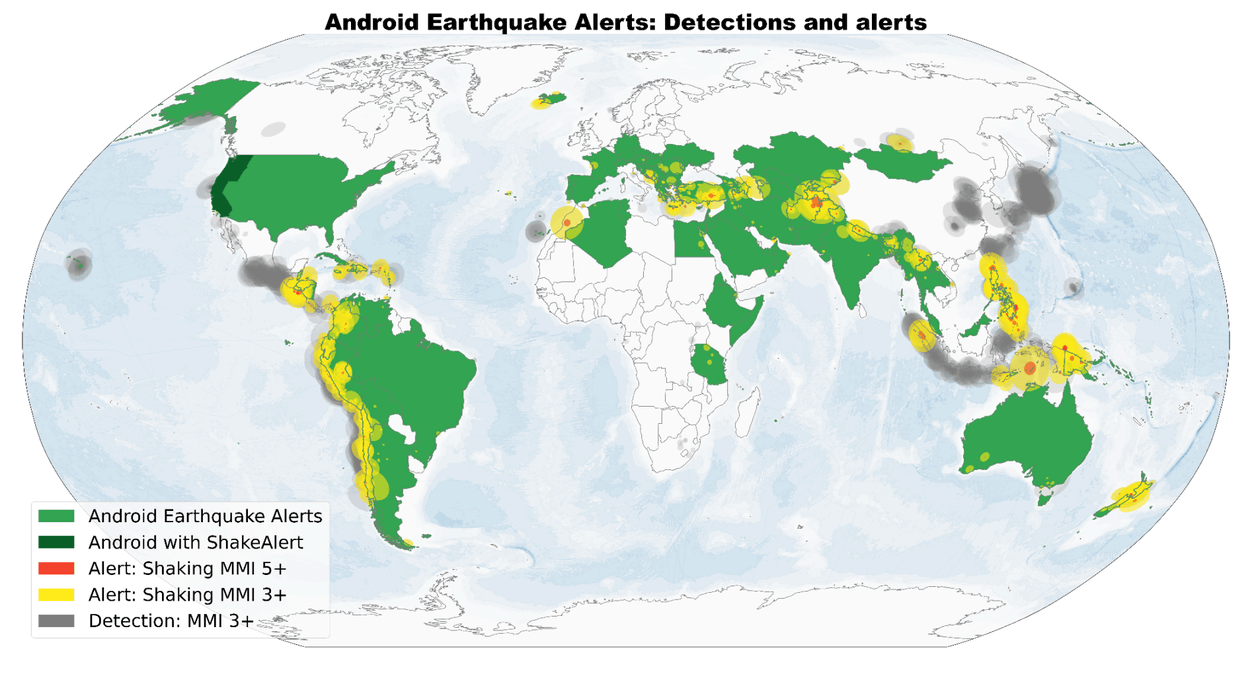

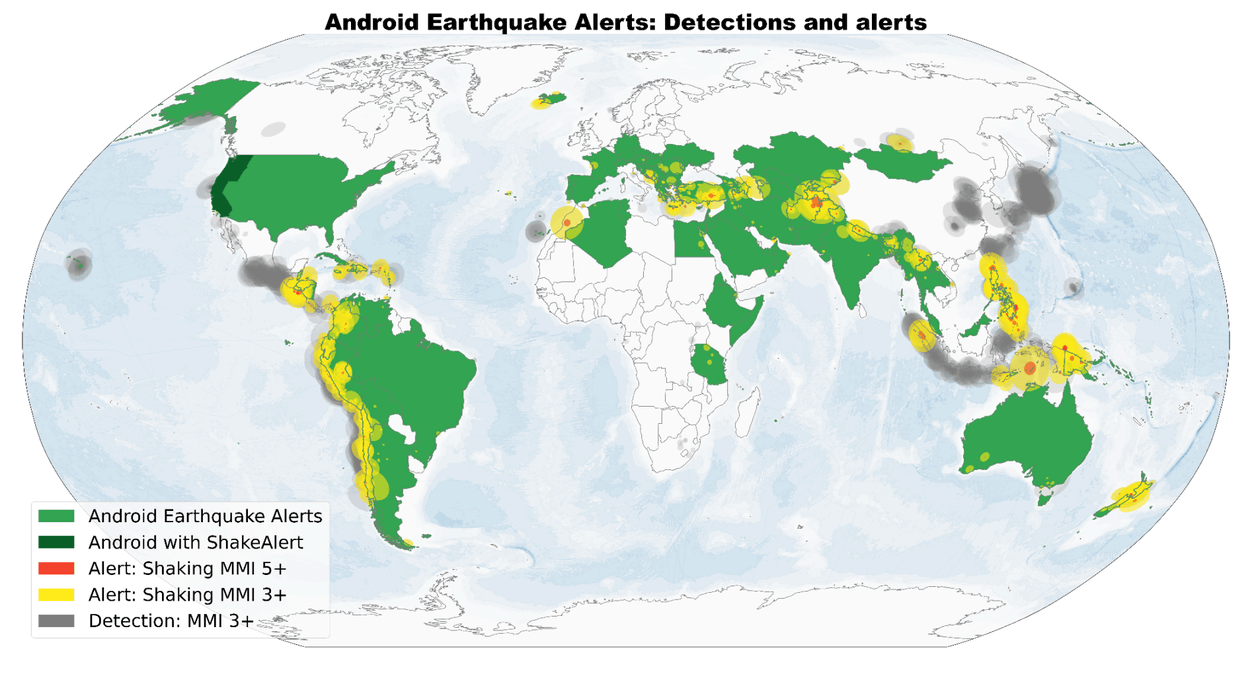

この地図は、警報対象地域を示しています。緑色の部分は警報が出されるエリアで、黄色はMMI(改正メルカリ震度階)で3以上、赤色は5以上の強い揺れがあった地域です。

利用者のフィードバック

具体的な効果として、2023年11月のフィリピンでの地震では、最初の警報が揺れ始めから18.3秒後に発信されました。警告を受けた人数は250万人に達し、最大で15秒の警告を得られたとされています。その後の地震でも、トルコでの地震では1100万件以上の警報が発信され、多くの人々に事前に警告が届くことが確認されています。

利用者からは150万件以上のフィードバックが寄せられ、その85%が「役に立った」と回答しています。警報を受信したタイミングについては、36%の人が「揺れる前」に受信していたと答えています。

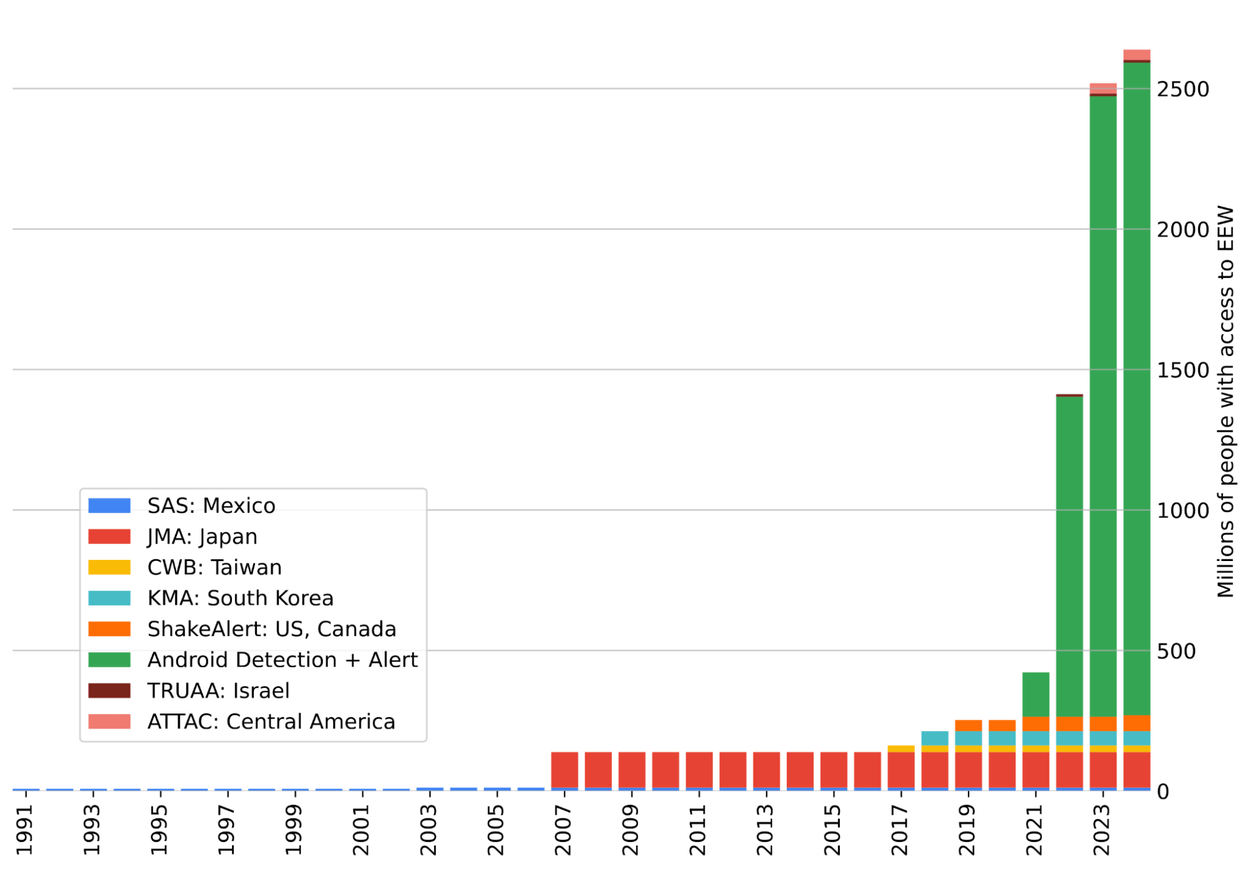

このグラフは、地震早期警報システムにアクセスできる人の数の増加を示しています。緑色の部分がAndroid地震警報システムによる利用者数です。

まとめ

このように、Android地震警報システムは、これまでにない規模で地震警報を届けることができる技術として期待されています。今後もさらなる拡大が見込まれ、より多くの人々の命を守る役割を果たすことでしょう。

🧠 編集部より:

補足説明:Android地震警報システム

Googleが提供する「Android地震警報システム」は、スマートフォンに搭載された加速度計を利用して、地震の初期波であるP波を検知し、迅速に警告を発信する技術です。2021年にサービスが開始され、これにより、早期警報を受け取ることができる人の数が2.5億人から25億人に増加しました。これにより、世界中の多くの人々が地震に対する備えを強化することが可能となりました。

このシステムは、近隣の地震観測点から得られたデータと、Android端末の加速度計からのデータを組み合わせて地震を検出します。特に、観測所の少ない地域でもスマートフォンを使用することで、初期の判定が行われるため、警告を受け取れるチャンスが増えます。

背景と豆知識

- 加速度計の重要性: スマートフォンの加速度計は、振動の変化を捉えることができるデバイスであり、これが地震波の検出に利用されています。

- P波とS波: 地震が発生すると、まずP波(初期波)が伝わり、その後にS波(後続波)が続きます。P波は速く伝わるため、早期警報が可能です。

- 地位と規模: このシステムの導入により、地震早期警報にアクセスできる人口が急増し、それまでの地震警報システムに比べてより多くの人々が事前に警告を受け取ることができるようになっています。

参考リンク

- Google Research Blog: Android Earthquake Alerts

- Science Journal: Global earthquake detection

- Nature: Google mobile phone earthquake detection

- 気象庁: 地震情報について

- Wikipedia: 改正メルカリ震度階

このシステムの進展は、地震多発地域に住む人々にとって非常に価値のあるニュースであり、今後の技術革新が更なる進化を促すことが期待されています。

-

キーワード: Android地震警報システム

このシステムの利点は、Androidスマートフォンの加速度計を利用して2億5000万人から25億人に早期警報を提供することで、地震に対する安全性を向上させる点です。

※以下、出典元 ▶ 元記事を読む

Views: 0