🔸 ざっくり内容:

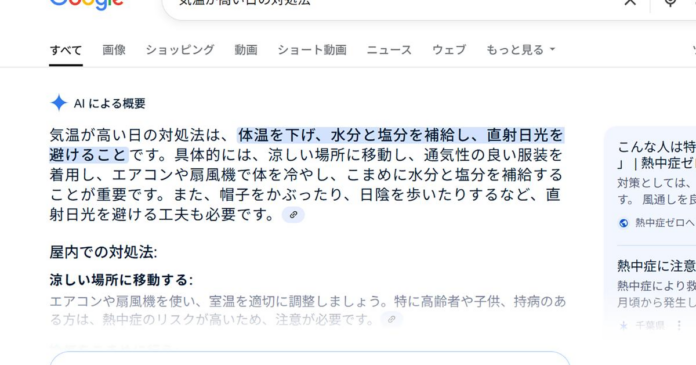

最近のGoogle検索では、AIによって作成された長文の概要が最初に表示されることが一般的になっています。この新しい機能には、便利さと同時に不正確な情報が含まれるリスクがあるため、注意が必要です。

背景

Googleは、ユーザーにあらかじめ要約された情報を表示することで、検索時間を短縮しようとしていますが、これは必ずしも信頼できる情報源からのものであるとは限りません。AIによる概要には、高品質な情報とともに、誤解を招く可能性のある低品質な情報が混在しています。

重要なポイント

- AI概要のリスク: AIが提供する情報を無条件に信じるのは危険です。信頼性の低い情報が含まれている可能性があります。

- 検索フィルターの利用: Googleには「ウェブ」という検索フィルターがあり、これを使うことでAIによる結果を回避できます。このフィルターを使うと、AIに生成された概要を表示せず、ウェブサイトからの結果のみを表示できます。

- ブラウザ拡張機能の活用: 専用の拡張機能を使用することで、Gmailなど他のサービスのAI機能も非表示にし、より集中した利用が可能になります。

AI概要をスキップしたい場合

AIの生成した回答を毎回スクロールして避けるのではなく、検索結果を「ウェブ」で絞り込むことで、より伝統的な検索結果を得ることができます。これにより、自分で情報源を評価し、正確性を判断することができます。興味がある方は、検索後の「もっと見る」メニューからこのフィルターを見つけることができます。

これらのポイントを理解することで、Google検索のAI概要に対する対策を講じ、より正確で信頼できる情報を得ることができるでしょう。

🧠 編集部の見解:

この記事を読んで、最近のGoogle検索のAI概要について、いろいろな視点が浮かび上がりました。確かに、AIが生成した長い回答が最初に表示されることで、情報が分かりやすくなる一方、誤った情報が含まれるリスクも大きくなっています。この「AIによる概要」は、時に便利ですが、信頼性が低いこともあるため、注意が必要です。

### 感想と社会的影響

最近、AI技術が進化する中で、私たちの情報の受け取り方も大きく変わりました。便利さを享受する一方で、情報の真偽を見極める力が求められています。例えば、教育の現場でもAIの使い方が議論されており、学生たちは「情報の海」で溺れずに、自らの判断力を養う必要があります。

### 関連事例

また、他のプラットフォームでもAIによる情報提供が増えています。たとえば、SNSではAIが生成したコンテンツが急増し、ユーザーがその信頼性をどう評価するかが新たな課題となっています。特に、フェイクニュースや誤情報が流通するリスクが高まっており、これを受け止めるためのメディアリテラシーが重要視されるようになりました。

### 豆知識

ところで、AIの生成内容には「幻覚」という現象が存在します。これは、AIが現実では存在しない情報を生成することを指します。この特性を理解しているかどうかが、情報の信頼性を見極める分かれ道になるかもしれません。検索時に「AIモード」を避けるための検索フィルターの使い方も、こうした知識を持つことでより有効に活用できるでしょう。

要するに、AIが生成するコンテンツの信頼性には慎重になりつつ、我々自身が情報を精査する力を高める時代に突入しているのですね。これからの情報社会で生き抜くために、しっかり体制を整えたいところです。

-

キーワード: AIによる概要

AI概要 をAmazonで探す

ウェブ検索フィルター をAmazonで探す

ブラウザの拡張機能 をAmazonで探す

※以下、出典元

▶ 元記事を読む

Views: 0