Aiarty Video Enhancer: AIで低解像度動画を高画質化するソフトウェア

ニュース記事公開日: 2025年07月14日

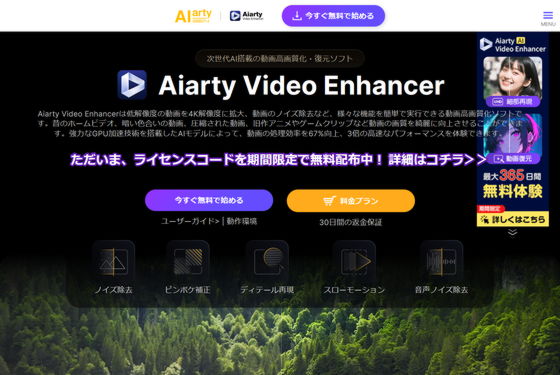

動画制作や編集に役立つ新しいソフトウェア、「Aiarty Video Enhancer」をご紹介します。このソフトは、AIを活用して古いホームビデオのような低解像度動画を高画質化し、さらにはスローモーション動画の作成や音声ノイズの除去も可能です。使い方はシンプルで、以下の3ステップで動画を処理できます。

- 動画をアップロード

- AIモデルを選択

- プレビュー&出力

使い方

-

インストールとライセンス登録

- 公式サイトにアクセスし、「今すぐ無料で始める」をクリック。

- インストール後、アカウント登録不要で試用可能ですが、無料版には制限があります。今回はライセンスコードを入力して有料版を使用しました。

-

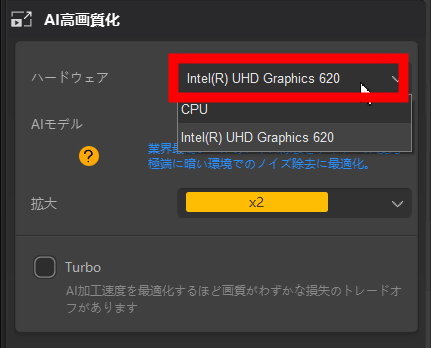

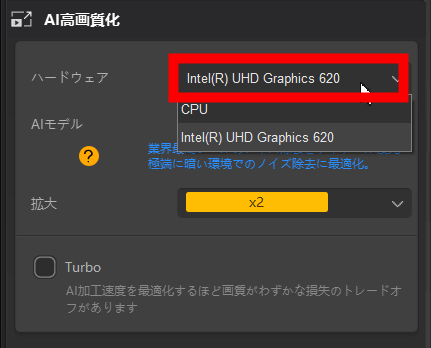

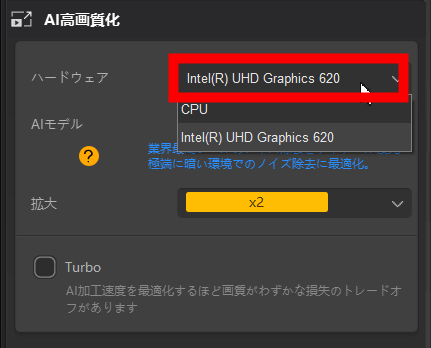

動画の高画質化

- 高画質化したい動画を選び、適切なAIモデルを選択します。選択肢には「MoDetail-HQ v2」や「Smooth-HQ v2」などがあり、それぞれ異なる特徴があります。

- 「Turbo」モードを有効にすると処理速度が向上しますが、画質が少し低下する可能性があるため注意が必要です。

-

スローモーション作成

- 動画のフレームレートを増加させ、スローモーション動画に変換できる機能もあり、「速度」を選択するだけで簡単に設定できます。

-

音声ノイズ除去

- AIを利用して音声ノイズの除去も可能で、「VoiceFilter」や「RNNoise」など、用途に応じたモデルを選ぶことができます。

利点とまとめ

「Aiarty Video Enhancer」は、特に古い動画の保存や、ノイズが気になる編集に利用するのに最適です。使い方が簡単で、処理後の画質も明らかに向上するため、古い動画を大切にしている方やノイズが気になる方に強くお勧めします。

さらに、GIGAZINE読者限定で提供される180日間無料のライセンスコード「FEO5G-GK55Q-KPRJK-2NMVF」を利用すれば、お得に試すことができます。

詳細はこちらのリンクからご確認ください。

これで「Aiarty Video Enhancer」の概要がわかりやすくまとめられました。興味があれば、ぜひ試してみてください。

🧠 編集部より:

「Aiarty Video Enhancer」について

概要

「Aiarty Video Enhancer」は、AI技術を利用して古い低解像度の動画を高画質化し、ノイズを除去するソフトウェアです。非常に簡単な手順で処理でき、特に古いホームビデオの再生品質を向上させるのに役立ちます。動画のアップスケーリングやスローモーション化も可能で、使い勝手が良いのが特徴です。

使用方法のステップ

-

ダウンロードとインストール:

- 公式サイトへ行き、「今すぐ無料で始める」をクリックしてプログラムをダウンロード。

- インストーラーを実行し、指示に従ってインストール。

-

動画処理:

- アップロードしたい動画を選択。

- 使用するAIモデル(例:MoDetail-HQ v2、Smooth-HQ v2)を設定。

- プレビュー機能を活用して、処理前後の比較が可能。

-

書き出し:

- 動画形式やコーデックを選び、書き出しを行う。

AIモデルの詳細

- MoDetail-HQ v2: 自然な映像やポートレートに最適。細部を高精細に。

- Smooth-HQ v2: 人物中心の映像や室内に適用。ノイズ除去と自然な質感を提供。

- SuperVideo vHQ: 暗いシーン向けに設計されており、強力なノイズ除去機能を持つ。

音声ノイズ除去

「Aiarty Video Enhancer」では音声ノイズもAIを使って除去可能。複数のモデルから選択でき、特定のノイズ環境に最適な設定が可能です。

使用例

- 古いホームビデオを4Kにアップスケーリングした例。

- 具体的なスローモーション動画作成例など。

豆知識

AI技術は近年急速に進化しており、動画の品質向上やノイズ除去が従来の手法に比べてる大幅に効率化されています。特に動画編集におけるAIの導入は、専門知識がなくても質の高いコンテンツを制作できるキーとなるでしょう。

関連情報

- 【公式サイト】Aiarty Video Enhancer

- 【GIGAZINE特別キャンペーン】Aiarty x Gigazineコラボキャンペーン

このソフトは特に動画のクオリティを向上させたい方におすすめです。実際に使ってみて、視覚的な違いを楽しんでください!

-

キーワード: Aiarty Video Enhancer

このソフトウェアは、古い動画をAI技術を使って高画質化し、ノイズを除去する機能を持っています。手軽な操作で4Kアップスケーリングやスローモーションの作成が可能です。

※以下、出典元 ▶ 元記事を読む

Views: 0