🔸 ざっくり内容:

ポール・ワトソンとクジラ食文化の現状

2023年7月22日、日本政府が国際手配していた反捕鯨団体シー・シェパードの創設者、ポール・ワトソンは、国際刑事警察機構(ICPO)から手配を解除されました。これを受け、彼の影響力を背景に、クジラに対する理解を深めるための新たな動きが報じられています。

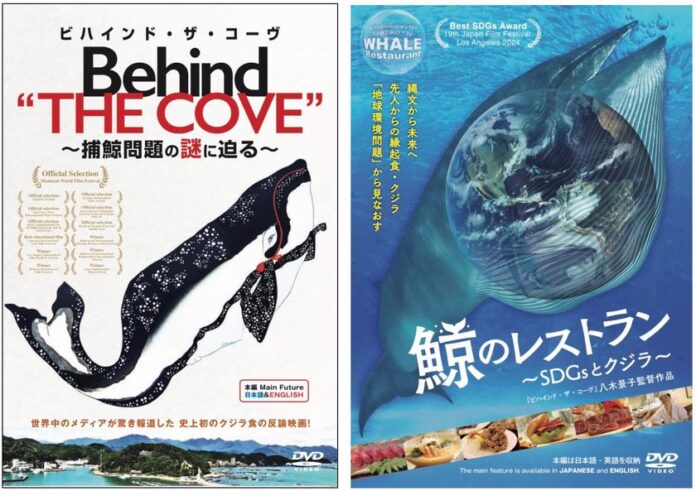

特に注目すべきは、反捕鯨をテーマにした2つの映画『Behind THE COVE』と『鯨のレストラン』の登場です。これらの作品は、日本のクジラ食文化をテーマにし、海外の誤解や偏見に対抗する役割を果たそうとしています。

映画『Behind THE COVE』の意義

『Behind THE COVE』は、ワシントンポストなどで「初めての反論」と称された作品です。これはアカデミー賞受賞作『ザ・コーヴ』に反論し、ドキュメンタリーとして200カ国以上で配信されましたが、その後は閲覧できなくなっています。

映画は日本の和歌山県・太地町を舞台にし、反捕鯨の立場からの視点を未踏の地へと導きます。

映画『鯨のレストラン』の独自性

『鯨のレストラン』では、国際的な科学者たちが登場し、クジラを食べることが環境問題解決の一助になるという新たな視点を提供します。過度な家畜への依存がもたらす森林伐採と、それに対する警鐘を鳴らす内容になっています。この映画は、昨年のロサンゼルス日本映画祭でSDGs賞を受賞するなど、評価も高いです。

DVD化の背景と狙い

両作品は、日本語・英語のバイリンガル版としてDVD化され、特典映像や伝統的な「クジラの浮世絵」も含まれています。製作には大きなコストがかかり、物価高と借金生活の中での制作は容易ではありませんでした。それでも、監督の八木景子氏は「配信だけではクジラ食文化が消えてしまう」との使命感からDVD化を決意しました。

まとめ

ポール・ワトソンの影響を受けた今日、日本のクジラ食文化が危機にさらされています。その中で、反論の映画制作や国際的なコミュニケーションの重要性が高まっていることが明らかになりました。クジラ食文化が消えないためには、多様な手段でその意義と背景を伝えていく必要があります。

🧠 編集部の見解:

この記事を読んで、ポール・ワトソンの国際手配解除は、どこか皮肉でもあり、興味深いトピックだなと感じました。彼の活動やシー・シェパードの影響力は、反捕鯨運動の象徴でもありますが、同時に、日本の捕鯨文化への批判も強いですよね。

最近、公表された「Behind THE COVE」や「鯨のレストラン」のような反論的映画の登場は、日本側から見たクジラ食の文化的価値と環境保護の関連性に光を当てる試みだと思います。特に、クジラを食べることでできる森林伐採の抑制についての視点は新鮮で、驚かされました。

また、クジラ食文化の厳しい現状について考えると、縄文時代から続き、その歴史が静かに消えようとしていることは、単なる食文化の問題ではなく、社会全体の文化的多様性の危機とも言えそうです。こうした流れが国外でも注目されることが、今後の文化交流の一助になるかもしれません。

さらに、バイリンガル版DVDという新たな挑戦も注目したいですね。海外の人々に理解してもらうための努力という点で、逆に日本の文化をより広めるチャンスにもなります。物価高や製作費の問題で苦境に立つ中でも、力を尽くす監督の姿勢には感銘を受けます。

クジラに対する考え方は地域や文化によって大きく異なるものですが、異なる視点を理解し合うことができれば、お互いに尊重し合えるのではないかなと思います。ここから、より多くの人々がクジラ文化について興味を持ち、ディスカッションが進むことを願っています。

-

キーワード: クジラ食文化

Behind THE COVE をAmazonで探す

鯨のレストラン をAmazonで探す

クジラ食文化 をAmazonで探す

※以下、出典元

▶ 元記事を読む

Views: 0