「いつも浅い話ばかりで、深い会話ができない」「踏み込んだ質問は避けて、当たり障りのない話ばかりしてしまう」上司や部下・同僚、取引先・お客さん、家族・友人との人間関係がうまくいかず「このままでいいのか」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?

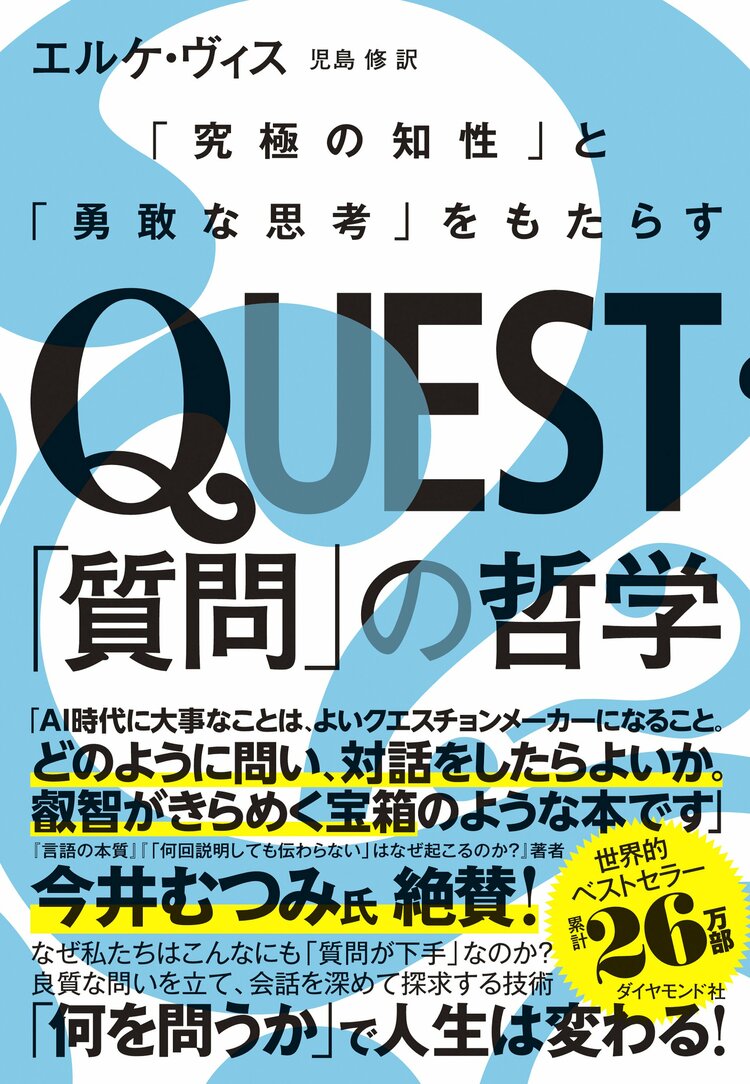

世界16カ国で続々刊行され、累計26万部を超えるベストセラーとなった『QUEST「質問」の哲学――「究極の知性」と「勇敢な思考」をもたらす』から「人生が変わるコミュニケーションの技術と考え方」を本記事で紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

即答せず、「わからない」に向き合う

現代の社会では、世知に長け、機知に富んでいることを示すために、意見を口にすることが暗黙の了解になっている。それは事実上、公的な討論に参加するための前提条件だと言える。

できる限り断定的な言葉で意見を述べることは、疑いをもったり沈黙したりするよりもはるかに望ましいと考えられている。

しかし同時に、これが実際に社会の幸福にどれくらい貢献しているのかは問うてみるべきだ。

意見を変えることは弱点と見なされるが、それこそがまさに「アジャイル・パースペクティブ」の本質なのだ。

疑念は、積極的にもつべきものだとは思われていない。

人間は昔から、確信がもて、自分の立場をはっきりとさせられるものを好んできた。

人類は疑念ではなく、安心できる確かな事実をもつことで繁栄してきたのだ。

私たちの脳は、最終的な結論が明確ではない「オープンエンディング」な何かにうまく対処できない。

まだ答えが出ていない質問も、一種のオープンエンディングだ。

私たちは「この宙ぶらりんの状態を解決したい」という欲求を抱く。

これがテレビドラマで一話の最後に「次回はどうなるだろう?」と視聴者に期待させるようなハラハラした展開の終わり方にする、「クリフハンガー」と呼ばれる手法がうまく機能する理由だ。

エピソードの終盤に向かうにつれて話を盛り上げ、結末を描かないまま最終シーンを終えることほど、視聴者を釘づけにする方法はない。

狩猟採集の時代、石槍をもって茂みに潜み、野生動物を待ち伏せしていた私たちの祖先には、迅速な答えが必要だった。

どこに行けば簡単に食べものが手に入るのか、どうやって動物を仕留め、さばき、調理すればいいのかという技術は、生き残るために不可欠だった。

生き延びるために奮闘していた先史時代の人類にとって、何かを改めてじっくりと問うことは基本的に不要だった。

その意味で、人間は自明のことを優先させるようにできていると言えるかもしれない。

つまり、わからないことについてじっくり考えたり、重要な問題を探求したりすることよりも、必要なものを得るために素早く直接的に行動することを求めているように思える。

「今何時?」とか「今夜の夕食は何?」と尋ねられた瞬間に、脳は必要な情報を検索し、事実と事実を結びつけ、その情報を使って何ができるのか、何ができないのかを分析して、次のステップに進もうとする。

日常生活の中で、質問に素早く答えられるのはとても便利なことだ。

しかし、私たちは同じ傾向を、「転職すべきだろうか?」「離婚したほうが幸せになれるのだろうか?」「私はいい人間だろうか?」といった必ずしも簡潔で明確な答えを導けるとは限らない、もっと大きな質問にも当てはめている。

答えをすぐに探し、見つけることに慣れていると、人生の重大な問題に直面したときにも反射的に同じことをしようとしてしまう。

根本的な意見の相違や、重要な人生の選択に直面したとき、こうした反射的な判断がマイナスになってしまうことがある。

このような状況では、「わからない」ことに向き合わなければならない場合もあるからだ。

(本記事は『QUEST「質問」の哲学――「究極の知性」と「勇敢な思考」をもたらす』の一部を抜粋・編集したものです)

Views: 0