コーヒーの味わいを感じるときや、美しい虹の色彩を目にするとき、その主観的な体験は脳のどこで生まれているのでしょうか。

これは古くから哲学者や科学者を悩ませてきた「心と体の問題」と呼ばれる難問です。

人間の意識が脳活動からどのように生じるかについて、これまで幾つもの理論が提唱されてきましたが、それぞれ説明は食い違っています。

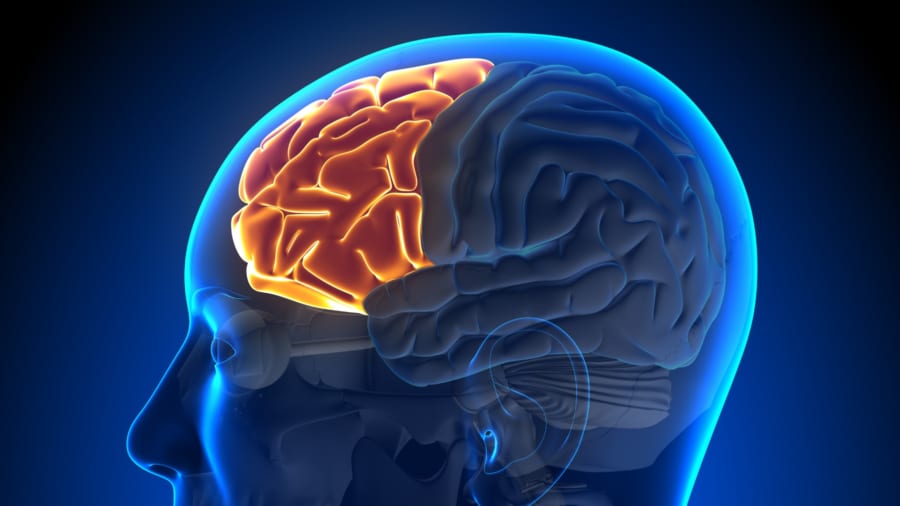

中でも有力なのが脳の後部に意識の中心があるとする統合情報理論(IIT: Integrated Information Theory)と脳の全部の前頭葉に意識の中心があるとするグローバル神経ワークスペース仮説(GNWT: Global Neuronal Workspace Theory)という2つの理論です。

両者は意識の成り立ちに対し大胆に異なる答えを提示してきました。

しかし、どちらの説が脳の実データと合致しているのかは長らく直接には検証されていませんでした。

そこで、世界中の39の研究機関の研究者が派閥を超えてタッグを組み、この2大理論を真正面から対決させる前代未聞の実験プロジェクト「Cogitate(コジャイト)コンソーシアム」が立ち上がりました。

そしてついにこのたび、7年の歳月を費やしたこの大規模共同研究が完了しました。

意識の中心はいったいどこにあったのでしょうか?

研究結果の詳細は2025年4月30日に『Nature』にて発表されました。

目次

- 意識の二大理論:「統合情報理論」対「グローバル神経ワークスペース仮説」

- 意識は知性ではなく感覚の問題なのか?

- 勝者なき勝負が遺した「決着より大切なもの」

意識の二大理論:「統合情報理論」対「グローバル神経ワークスペース仮説」

統合情報理論(IIT)とグローバル神経ワークスペース仮説(GNWT)は、意識が生まれるメカニズムをそれぞれ次のように描きます。

統合情報理論(IIT)は脳内の情報が強く統合されてひとつのまとまり(システム)になったときに意識が生じると考えます。

多数のニューロン群がまるでチームワークのように結びつき、情報をやり取りしている状態を重視する理論です。

この理論では特に脳の後部(後頭葉や側頭・頭頂部あたり)のネットワーク、いわゆる「ホットゾーン」で情報が統合されることが意識を支えるとされています。

グローバル神経ワークスペース仮説(GNWT)では脳内の情報がグローバルに放送(ブロードキャスト)され、広範囲の領域で共有されるとき意識が生じると考えます。

重要な情報にスポットライトを当て、それを前頭葉を中心としたネットワーク全体で「ワークスペース」に載せて扱うようなイメージです。

この理論では前頭前野(おでこの裏あたりの脳)が意識の舞台装置として鍵となり、そこで情報が点火(イグニッション)して意識的体験が起こるとされています。

やや極端ですが、わかりやすさ重視で行くと

統合情報理論(IIT)➔感覚を司る脳の後ろの後頭葉や側頭・頭頂部あたりが意識の中心だろう➔そしてこの部分の 統合度が高いとき意識体験そのものが生まれる

グローバル神経ワークスペース仮説(GNWT)➔知性を司る脳の前の前頭葉が意識の中心だろう➔そしてこの部位分を起点とした情報を全脳へ放送した瞬間に意識になる

となります。

覚えにくければ統合情報理論(IIT)は脳の後ろ波、グローバル神経ワークスペース仮説(GNWT)は脳の前派と考えて下さい。

どちらも意識の謎に答えようとする大胆な仮説ですが、それぞれ注目する脳領域もプロセスも正反対です。

そのため同じデータを見ても支持する証拠の解釈が異なり、従来は研究者ごとに自分の理論に有利な実験を行う傾向がありました。

これは科学の公正な発展にとってあまりよろしくない傾向です。

そこでこの停滞を打破するため始まったのが、Cogitateコンソーシアムによる「アドバーサリアル・コラボレーション(対立的協力)」と呼ばれる取り組みです。

これは互いに競合する理論の提唱者たちが協力して同じ実験計画を立て、公平な条件でデータを集めて決着を図るという、科学では異例の方法です。

ノーベル賞受賞者の心理学者ダニエル・カーネマン氏が推奨した手法でもあり、複数の仮説が競合する分野で偏見を減らす効果が期待されています。

Cogitateではまず統合情報理論派・グローバル神経ワークスペース仮説派それぞれの研究代表者と、中立の実験担当者たちが一堂に会し、両理論が予測する具体的な違いを洗い出しました。

そして「どんな結果が出ればどちらの理論の勝ちか」を厳密に定義し、実験手順と解析方法を事前登録(プリレジストレーション)しました。

分析は理論提唱者自身は手を触れず中立的に行われ、結果の解釈も事前の合意に従うという徹底ぶりです。

このようにして準備された「対決」は、もはや勝敗よりも科学的検証の質を高めること自体が目的でした。

「この手法の強みは、異なる理論を一緒に“土俵に上げて”検証したことです。勝ち負けを決めるのではなく、科学的検証の水準を引き上げることが目的なのです」と、本研究の共同責任著者であるルシア・メローニ氏(独マックスプランク研究所)は強調します。

意識は知性ではなく感覚の問題なのか?

実験自体は2019年に行われ、欧米を中心に256名もの被験者が参加しました。

この種の意識実験としては前例のない大人数で、被験者は世界7つの研究拠点に分かれて協力しました。

全員が同じ視覚課題に取り組みます。

コンピューター画面に人の顔、日用品の物体、アルファベットの文字、無意味な記号といった画像が次々と提示され、参加者はごく稀に出てくるターゲット刺激を検知する以外は、ただそれらを見るだけです。

画像は毎回表示時間が変化し(0.5秒~2秒程度)、意識に上った内容が長く続く場合とすぐ消える場合の両方が含まれるようにしました。

脳の計測も徹底しています。

被験者の脳活動は、機能的MRI(fMRI)で脳内の血流変化を捉え、脳磁図(MEG)でミリ秒単位の磁場変化を捉え、さらに一部の被験者では脳内電極記録(iEEG)で脳波を直接測定するという、3種類の補完的な手法で観察されました。

これにより、脳のどの部位が活動しているかという空間的な情報から、神経活動の一瞬一瞬の時間的な流れまで、意識に伴う脳の変化を立体的に記録することが可能になりました。

では具体的に、統合情報理論とグローバル神経ワークスペース仮説はこの実験で何を予測したのでしょうか。

両理論の主張を踏まえると、少なくとも3つのポイントで明確に異なる見立てが立ちます。

1つ目は意識の内容は脳内のどこに表現されるか?という点です。

統合情報理論によれば主に後部皮質(視覚野や側頭・頭頂野)に現れるはずですが、グローバル神経ワークスペース仮説では前頭前野を含む広範ネットワークで表現されると考えられます。

2つ目は意識体験はどのように時間的に維持されるか?という点です。

統合情報理論では刺激を見ている間ずっと後部で活動が持続すると予想します。

一方グローバル神経ワークスペース仮説では、意識に入った瞬間と抜けた瞬間に強い活動(「点火」)が起き、その間は一旦沈静化すると予想します。

3つ目は脳のどの領域同士が同期して情報をやり取りするか?という点です。

統合情報理論は後部の脳領域同士がしっかり結合し同期すること(統合)が重要と考えます。

それに対しグローバル神経ワークスペース仮説は、前頭と感覚領域の間で信号がやり取りされ全脳的に情報が共有されることを重視します。

研究チームは、上記のような観点で両理論の予測する「脳活動の違い」を統一実験で検証し、結果がどちらの理論に符合するかを判定しようとしました。

そして得られた膨大なデータを解析した結果――いよいよ両理論の命運が下されたのです。

しかし期待と不安の中で分析されたデータは、驚くべきことにどちらの理論にも完全には当てはまりませんでした。

それどころか、統合情報理論とグローバル神経ワークスペース仮説それぞれの予測の一部は裏付けられ、一部は明確に反証されたのです。

まず「意識の内容がどこに表現されるか」については、後部皮質と前頭前野の両方で刺激の内容に関する情報が読み取られました。(1つ目の意識の内容は脳内のどこに表現されるか?への答え=細かな分析により統合情報理論(IIT)がやや有利)

つまり視覚野や側頭葉など後ろの領域にも、前頭の一部(下前頭皮質など)にも、被験者が見ている対象に対応する信号が見つかったのです。

この点は双方の理論の主張と矛盾しません。

しかし、詳しく調べると刺激の細かな特徴(例えば顔がどの向きかなど)は前頭前野からは読み取れないことが分かりました。

顔の大まかな存在は前頭でも検出できても、その向きなど詳細な情報は後部の活動にしか現れなかったのです。

これは「意識の内容は前頭ネットワークで共有される」とするグローバル神経ワークスペース仮説には不利な結果です。

次に「意識がどのように時間的に維持されるか」を見ると、後部の視覚領域では提示された画像の表示継続時間に応じて活動が持続する傾向が確認されました。(2つ目の意識体験はどのように時間的に維持されるか?の答え=前頭葉での点火が確認されず統合情報理論(IIT)がやや有利)

長く見せれば長く、短ければ短く、後頭部や側頭部での応答が続いたのです。

統合情報理論が予測する「意識内容が後部で維持される」現象の片鱗と言えます。

しかしその一方で、前頭前野に期待されたグローバル神経ワークスペース仮説の「オフセット(刺激消失時)の点火」は検出されませんでした。

刺激が現れた瞬間には前頭の活動が高まるものの、消えた瞬間に明確な再活性化は見られず、刺激中も前頭前野の活動は断続的でした。

グローバル神経ワークスペース仮説の核心である「意識の入り際と抜け際に強い点火が起こる」という予測は支持されなかったのです。

最後に「どの領域同士が同期しているか」ですが、解析により前頭部と後頭部(初期視覚野)の間に、高頻度の脳波での同期現象が見つかり、意識状態では前と後ろの脳が特定のリズムで結びついていたのです。(3つ目の脳のどの領域同士が同期して情報をやり取りするか?の答え=前頭葉と結び付きの点でグローバル神経ワークスペース仮説(GNWT)がやや有利)

この前後の結合はグローバル神経ワークスペース仮説が予測するグローバルな情報共有を支持する結果と言えます。

一方、統合情報理論が重視する後部同士の強固な同期(統合現象)はほとんど観測されませんでした。

後部の各領域間で一体となった活動(ネットワークの同期発火)が持続する様子は見られず、せいぜいごく短い一過性の連携に留まりました。

この「後部での持続的な同期の欠如」は統合情報理論にとって大きな誤算で、意識を規定する決定的要素が脳内ネットワークの結合度合いだとする主張に疑問符がつきます。

このように、両理論とも決定打を欠く結果となりました。

予測された「脳内の意識のサイン」は一部しか現れず、かといって相手の理論が全面的に正しいというわけでもないという複雑な結末です。

研究に参加したサセックス大学の神経科学者アニル・セス氏は、「一つの実験でどちらかの理論に決着がつくとは初めから思っていました。

両理論は前提も目指すものも全く異なり、我々の測定法にも限界がある以上、一方が完全勝利することはないでしょう」と述べています。

しかし同時にセス氏は「そうは言っても、この協同研究によって両理論について非常に多くのことが学べました」とも強調し、脳のどこでいつ視覚体験の情報が読び出せるかについて貴重な知見が得られたと評価しています。

実際、本研究によっていくつかの重要な示唆が得られました。

一つは、意識の「座」は前頭葉ではなく感覚を司る後部に重きを置くべきだという点です。

実験では前頭前野が期待ほどには活躍せず、むしろ視覚野など後部の寄与が目立ちました。

これについて本研究の中心人物クリストフ・コッホ氏(アレン研究所)は、「証拠は明らかに後部皮質に有利でした…前頭葉は知性や判断には重要でも、意識的な視覚には本質的な役割を果たしていないようです」とコメントしています。

言い換えれば、「知性」は“すること (doing)”の機能に関わり、「意識」は“あること (being)”の状態に関わるということなのでしょう。

つまり知性や理性の源と考えている前頭葉は文字通りやっているのは主に知性関連のことであり、意識「我アリ」の根源はやや頭の後ろのほうに重点があるという印象です。(※統合情報理論(IIT)が勝ったという意味ではありません)

今回の結果は、私たちがものを考えたり計画したりする能力と、紅葉の美しさをただ感じ取るような純粋な意識体験とが、脳内では別の仕組みに支えられている可能性を示しています。

勝者なき勝負が遺した「決着より大切なもの」

この「勝者なき勝負」は、むしろ意識研究の新たな出発点と捉えられています。

なぜなら、研究そのものが今後のモデルケースとなる画期的な方法論だったからです。

通常、研究グループごとにバラバラの実験系で競い合うところを、今回は大規模でオープンな協力体制がとられました。

実験計画や解析手順は事前に登録され、複数のラボで再現可能なよう標準化され、結果のデータは誰もが検証できるよう公開されています。

理論の提唱者自身が一歩引き、データが語るままに従おうという透明性と中立性が貫かれたのです。

「今回の結果は、たとえ確立したアイデアでも厳密にテストされねばならないことを思い知らされる謙虚な教訓です。本気で意識を解明したいなら、我々はデータに主導権を握らせねばなりません」とメローニ氏は述べています。

この姿勢こそ、本研究最大の遺産と言えるでしょう。

さらにこのプロジェクトは、膠着していた理論間の議論を前進させました。

統合情報理論もグローバル神経ワークスペース仮説も今回の結果を踏まえて理論の練り直しが迫られていますが、それだけでなく他の斬新な仮説にも光が当たるかもしれません。

現在、意識の理論は大小合わせて20以上あると言われます。

Cogitateチームは「今回はそのうち2つをテストしたに過ぎない。

この豊富なデータセットを公開するので、他の研究者も活用して分野を前に進めてほしい」と呼びかけています。

実際すでに第2弾となるさらなる大規模実験が準備中で、今度は動物モデルやより高精細な脳スキャンによる検証も検討されています。

こうした継続的で開かれた取り組みにより、意識の謎解明は確実に加速していくでしょう。

最後に、本研究の成果は学術的な意義に留まりません。

意識を生み出す脳内メカニズムが分かれば、事故や病気で意識があるか判別できない昏睡状態の患者さんに対して脳スキャンで「潜在的な意識の兆候」を探るような技術にもつながります。

実際、昨年報告された研究では、意識がないように見える患者の約4人に1人に脳スキャンで隠れた意識活動が検出されたという結果もあります。

意識の所在がより正確に特定できれば、こうした閉じ込められた意識をいち早く見抜き、治療やケアに役立てられる可能性があります。

人類が自らの意識を完全に理解するまでの道のりは、まだ続きます。

ですが今回、科学者たちは互いにしのぎを削るのではなく力を合わせることで、意識の謎に一歩迫ることができると示しました。

その成果として、意識が隠れていられる場所は少しずつ狭まってきています。

今後さらに多くの目がこのデータに注がれ、新たな実験が積み重ねられることで、「心と脳」をめぐる長い探求は新たな段階に入っていくでしょう。

元論文

Adversarial testing of global neuronal workspace and integrated information theories of consciousness

https://doi.org/10.1038/s41586-025-08888-1

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。

大学で研究生活を送ること10年と少し。

小説家としての活動履歴あり。

専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。

日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。

夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部

Views: 0