AIを使った新作「神魔狩りのツクヨミ」(PC / iOS / Android)が2025年5月7日にサービスを開始する。AIに関する議論百出するなか,リアルタイムのカード生成などゲームにAIを積極的に取り入れた本作だが,そこには既存アプリの課題を解決したいという思いがあった。

本作の戦略的な意味合いについて開発陣が解説するメディアイベント「スマホゲームの定石を壊す “創造×実験”のAIゲーム戦略について開発思想を語る」が5月1日に行われたので,その模様をお伝えしていく。

|

「神魔狩りのツクヨミ」公式サイト

「神魔狩りのツクヨミ」ダウンロードページ

「神魔狩りのツクヨミ」ダウンロードページ

モバイルゲーム界が抱える課題の解決に,生成AIが活躍する可能性

「神魔狩りのツクヨミ」は「真・女神転生」や「ペルソナ」シリーズを手掛けた金子一馬氏がコンセプトプランナーを務める新作タイトルだ。本作では金子氏を学習した「AIカネコ」がゲーム内の神となってプレイヤーの行動を分析し,それぞれに異なったイラストとゲーム内での効果を生成した「創成神魔札」を提供する。

|

|

イベントではまずコロプラの取締役 上席執行役員 CPOの坂本 佑氏が登壇し,本作の戦略的な意義について語った。

|

現在の国内モバイルゲーム市場は長期運用タイトルが多く,新作でヒットが出づらい状態と氏は認識している。「売上最大化構造」「LiveOPS依存による更新過多」「キャラガチャ中心のUX(User experience,ユーザー体験)」という課題が存在し,ユーザーの飽きや開発現場の疲弊につながっているという。

|

売上最大化構造のもとでは,LTV(Life Time Value,顧客生涯価値:1人の顧客がサービスを使い終えるまでに得られる利益)が重視される。これをモバイルゲームに当てはめると,課金が強さにつながるものになりがちだ。それは強いものを売ったあと,より強いものを売り,その次はさらに強いものを売り……という「インフレ型課金」につながっていく。

LiveOPSとは「ライブオペレーション」の略で,細かい改良を高頻度で続けるスタイルのこと。いうまでもなく国内のモバイルゲームに多い運営スタイルである。

これらの要因により,ユーザーの体験はキャラガチャ中心のものになっていく。ガチャとは当たりと外れのある体験だ。これ自体は楽しいものの,長く続くとユーザー側に飽きや外れによる疲れが出てくるし,開発側にも疲れが溜まり,短いスパンで施策を打つことが難しくなってくるという。これらの要因からモバイルゲーム業界全体で「勝ちパターン」が定番化してしまい,業界構造自体が硬直化していると坂本氏は指摘した。

こうした状況下で「神魔狩りのツクヨミ」をサービスする意義について坂本氏は,「新しいテクノロジーを使い,業界に先んじてコンテンツを作ることがコロプラの強みであるから」と語る。もともと同社はフィーチャーフォン(ガラケー)が主流の2003年に当時珍しいテクノロジーだった位置情報を用いて「コロニーな生活」を作り,新しいモバイル機器の形であるスマートフォンの黎明期には「魔法使いと黒猫のウィズ」「白猫プロジェクト」を送り出したメーカーである。こうした姿勢に連なるのが新テクノロジーであるAIを用いた「神魔狩りのツクヨミ」であるわけだ。

そして本作は,前述した「売上最大化構造」「LiveOPS依存による更新過多」「キャラガチャ中心のUX」モデルから距離を置く,「既存構造ではなく,生成AIで課題を解決するような企画」として立案されたという。

|

もともとゲームにおけるAI利用は,コロプラの完全子会社Brilliantcryptoが2024年にサービスを開始した「Brilliantcrypto」でも取り組みが進められている。ブロックチェーンを使って“持続可能なPlay to Earn”を目指す同作は,NFTである「デジタル宝石」を採掘する。AIはデジタル宝石の色や形,名前やバックボーンを自動生成するのに加え,ユーザー間で取引された際に流れるゲーム内ニュースの映像や音声の作成にも使われている。

|

こうした実証研究を踏まえて制作が進められたのが「神魔狩りのツクヨミ」である。自動生成と相性のいいローグライクにゲーム体験を強化する方向でAIを導入したところ,4月に実施された先行テストでも好評を博したという。

金子氏という特定個人を学習させ,これに「AIカネコ」という名を付けた本作では,AIカネコがプレイヤーの行動に応じて「創成神魔札」をリアルタイム生成するのは前述したとおりだ。同じモチーフでも生成のたびに異なるイラストになるし,プレイヤーが同じ行動を取っても異なるものになるので,坂本氏は「無限のバリエーションを持つ,世界でひとつだけのカード」と表現する。ゲームに備わっている「人によって異なるユニークな体験」というポイントを強化しているわけだ。

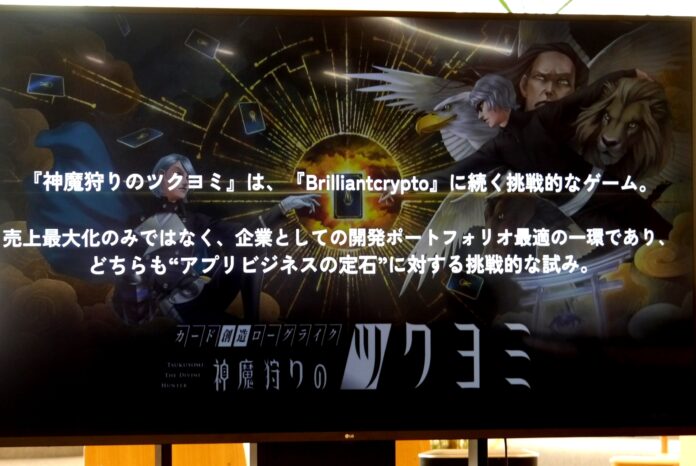

そしてコロプラにおける「神魔狩りのツクヨミ」は「挑戦タイトル」であり,単体での売上最大化を目指すというよりは,前述した課題やヒットの定番化を打破し,開発ポートフォリオを最適化する一環であると位置づけられている。

|

|

コロプラではDX(digital transformation,デジタルテクノロジーを用いて顧客体験を変革する)とUXの2軸で生成AIを活用していくという。

ここで問題となるのが,AI使用へのスタンスだ。「AIが人間の仕事を奪うのではないか」という危惧もあるし,AI生成コンテンツの質も問題視されることがある。

コロプラにおいて生成AIは人間をサポートする形で活用され,最終的な決定権は人間にある。こうしたスタンスについて坂本氏は「クリエイティブは人間がやるべきだと考えており,これがコロプラの矜持である」と語る。なお,サポートという形でも製作期間や必要人員の削減に成功しているそうだ。

|

こうした効率化はIPの創出を継続していくうえでも有効であるという。現在は新しいIPを創出することが困難になっているが,IPは重要な資産であるため,創出の取り組み自体は意欲的に続けなければならない。ここで生成AIによる効率化を進めることで,坂本氏は「中ヒットでも創出を続けていける状況にできるのではないか」と期待していると語った。

「神魔狩りのツクヨミ」が受け入れられ,AI活用の成功モデルとなるなら,さまざまな側面で有望である……と話す坂本氏。本作は単体のプロダクトとして捉えるのではなく,AIを活用していくという方向性を示すものであり,今後も注目してほしいと呼びかけた。

|

試行錯誤を繰り返してクオリティを高め,人間が関わる大切さを再認識する

続いては,コロプラの上席執行役員 CIOの菅井健太氏と「神魔狩りのツクヨミ」開発プロデューサーである齋藤ケビン雄輔氏が登壇し,AIを活用したゲーム開発について語った。

|

|

もともとケビン氏は,本作の企画がスタートする数年前から「生成AI自体はどこでも使われており,新しいゲーム体験を作るために活用できないだろうか」と考えていたそうで,「神魔狩りのツクヨミ」の企画もAIカネコに金子氏の画風を学習させるところがスタート地点ではなかったという。企画を進めるうち,ユーザーが求めるのは金子氏らしいイラストだろうということで現在の形になったそうだ。

|

AIに学習させるのも苦労があったという。当初は金子氏のイラストが持つ特徴を言語化してプロンプトを使う手法が試されたが,どうにも金子氏らしさを出せない日々が続いたそうだ。それらしい雰囲気はあるものの金子氏らしくはないという微妙な状態であり,菅井氏は「AI自身も(金子氏らしさを)理解していない感」と表現している。

結局,言語だけでは金子氏らしさを伝えられないということで,金子氏がコロプラに移籍してから描いたイラストを学習させ,その結果をさらに選定して再度の学習が行われることになった。この選定は人間によって行われ,メンバーは金子氏のイラストをしっかりと見たうえで,「どういった要素があれば金子氏らしくなるのか」と評価基準を明確化して仕事に臨んだという。

興味深いのが,クリエイター(AI)は「指示どおりやった」ものの,クライアント(人間)が「ちょっと違う」と満足していない,人間どうしの仕事にありがちな現象が起きていることだ。学習素材を選定するメンバーが,時間をかけて評価基準を明確化しているのも人間どうしの仕事で質を高める際の取り組みに近く,たとえAIを活用するとしても,魔法のような劇的な近道は存在しないということだろう。

このような取り組みがなされ,学習は続いていったが,金子氏の雰囲気に近づいては遠ざかる,繰り返しの作業になったという。ただ,そのなかで金子氏らしさがありつつ独自性も備わったものが出力されるようになっていき,あるときの出力結果を見て,金子氏が「このイラストは自分に描けない」と語ったことで両氏は手ごたえを感じたそうだ。

|

また,AIの「継承ツール」としての使い方にも言及された。ケビン氏は文脈や方向性が定まった長期運用タイトルにおいて,新規参入するスタッフへ継承するツールとして活用できるのではないかと考えているそう。菅井氏も,代表取締役会長兼チーフクリエイターである馬場功淳氏をAI化し,開発物のレビューをしてもらうことによる質の向上,そして金子氏が進歩したAIカネコと「壁打ち」をすることでインスピレーションを得る「クリエイターを永久保存するような可能性」があるのではと語った。

いずれも人間が方向性や基準を定めたうえで,これを伝えるための道具としての使い道であり,コロプラにおけるAIの考え方を示すものだといえるだろう。

|

そして両氏は今回のプロジェクトで得られた知見について,「AIはあくまで手段。AIを使ったからかならず良くなるというものではなく,AIを使ったからこそ何を届けるかということとセットで考えなければならない」(ケビン氏),「物づくりでは客観が9割,主観が1割ともいわれる。しかしAIは主観を持たないので,最後に責任を持つのが人であると認識できた」(菅井氏)と話す。

AIの万能さが目立ちがちな昨今ではあるが,物づくりにおいては人間が関わることが重要なわけで,このあたりの所感は実際にチャレンジしたからこそいえることだろう。今後もさらに知見を得ることで,AI活用の未来が模索されることに期待したい。

「神魔狩りのツクヨミ」については,金子氏がキャラクターや神魔の制作秘話を語るイベントも行われており,こちらもレポートをお伝えしている。氏のファンはぜひ目をとおしてほしい。

AIカネコがスタッフの1人のように感じられる――。金子一馬氏が制作秘話を語った「神魔狩りのツクヨミ」プレスイベントレポート

「真・女神転生」や「ペルソナ」で知られる金子一馬氏を学習した「AIカネコ」がゲーム世界を統べる「神魔狩りのツクヨミ」のプレスイベントが4月30日に実施された。サービス開始日が2025年5月7日に決定したことや,個性的なキャラクターの制作秘話などが語られたイベントの模様をお伝えしていこう。

- キーワード:

- PC:神魔狩りのツクヨミ

- PC

- カードゲーム

- AI

- コロプラ

- コロプラ

- 無料

- iPhone/iPad:神魔狩りのツクヨミ

- iPad

- iPhone

- Android:神魔狩りのツクヨミ

- Android

- イベント

- ライター:箭本進一

|

「神魔狩りのツクヨミ」公式サイト

「神魔狩りのツクヨミ」ダウンロードページ

「神魔狩りのツクヨミ」ダウンロードページ

Views: 3