📌 ニュース概要:

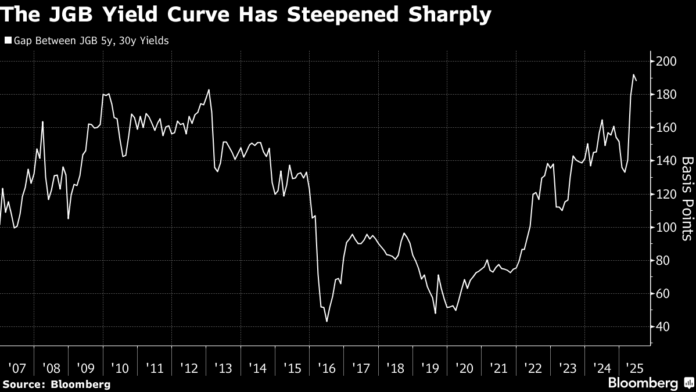

日本の国債市場のボラティリティーを抑えるため、発行期間が30年を超える国債を停止すべきだという意見が浮上しています。これは、UBSアセット・マネジメントのポートフォリオマネジャーが指摘したもので、40年国債の利回りが過去最高の3.675%に達したことからの提言です。

背景には、日本の高齢化や人口構造の変化があります。特に、生命保険会社や年金基金は、以前のように長期債を大量に保有する必要が薄れています。これにより、超長期国債の需要が減少し、財務省は国債発行の見直しを迫られています。

ジャオ氏は、需要がない状態での長期国債の発行を停止するべきだと強調し、また日本銀行による利上げが必要であるとの見解も示しました。これにより利回り曲線のフラット化が期待され、市場への影響が緩和されると考えられています。

この問題は、日本の債券市場の正常化の難しさを浮き彫りにしており、適切な政策対応が求められています。特に、今後の国債入札や市場の動向に大きな注目が集まっています。

🧠 編集部の見解:

この記事の主張は、日本の国債市場における超長期債の発行停止を提言しています。筆者が感じるのは、この提案が単に市場の安定を図るだけでなく、少子高齢化が進む日本の経済構造にも密接に関わっているという点です。高齢化が進む中で、超長期国債の需要が減少しているという指摘は、今後の財政政策の在り方を見直す重要なきっかけになるでしょう。

関連する事例として、国際的に見ても高齢化が進む国々での財政政策の変化が挙げられます。たとえば、ヨーロッパでは高齢者向けの年金制度改革が進められ、国債の発行計画が見直されています。日本もこの流れに沿って、財政運営に関する根本的な方針転換が求められています。

社会的影響としては、長期債発行の停止が投資家の信頼を高め、国債市場のボラティリティを低下させる可能性があります。また、安定した市場環境は、企業の投資意欲を高め、ひいては経済成長につながる場合も考えられます。

この記事を読む意味は、国債市場の変化を理解し、それが我々の生活や経済にどのような影響を及ぼすかを知ることにあります。特に高齢化社会における財政政策の見直しは、私たちの未来に直結する重要な問題であり、その動向を見逃さないことが大切です。

-

キーワード: 超長期国債

※以下、出典元

▶ 元記事を読む

Views: 0