🔸 ざっくり内容:

AIによる学習支援の新潮流:ChatGPTの「学習モード」

最近、多くの学生がAIを活用して課題の手助けを得たり、勉強の近道を探る危険性が高まっています。しかし、OpenAIのChatGPTが導入した「学習モード」は、学生に自ら考える力を刺激する新たなアプローチを提供しています。

要点まとめ

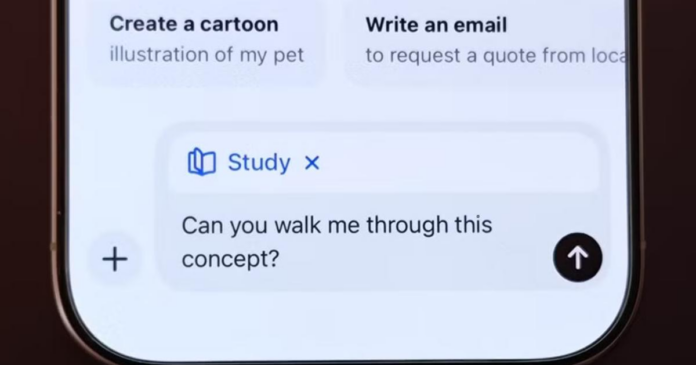

- ChatGPTの「学習モード」は、ユーザー自身の思考を促すよう設計されており、対話を通じて問題解決へ導きます。

- 思考力を要する分野では非常に効果的ですが、単純な暗記には適していない側面もあります。

- AIが「答えをくれる機械」から「思考のパートナー」へ変わる可能性を秘めています。

「答え」ではなく「問い」を提供

このAIの新機能は、Googleの「NotebookLM」が一般公開されたことを受けて多くの注目を集めています。「NotebookLM」は学生が自らの資料を基にインタラクティブな学習を進めるもので、OpenAIはこれに後続する形で学習モードを発表しました。

このモードは、伝統的な「まず回答を示す」というスタイルではなく、ソクラテス式の問答法に基づき、段階的にユーザーを導く仕組みです。具体的には、小さな問いを提示することで、自分の考えを言葉にできるよう促します。

具体例とその効果

例えば、薬物療法に関する問題を考えた際、通常モードは難解な説明を一度に提供しますが、学習モードでは学生が解決策にたどり着くよう促す質問を行います。こうすることで、より深く理解を得やすくなります。

- 通常モード: 一気に難しい説明

- 学習モード: 徐々に考えさせる質問を提示

このように、学習モードは個別の家庭教師のように機能し、多くの学生が自発的に学ぶ意欲を高める助けとなります。

限界と課題

ただし、すべての学習分野で効果を発揮するわけではありません。特に、記憶が重要な暗記系のトピックにおいては、ただ単に答えを知っている必要があるため、学習モードはあまり役立たないことがあるからです。

まとめ

このように、ChatGPTの「学習モード」は、AIを利用した新しい学びの形を示しています。学生が自ら考える力を養い、より深い理解を得る手助けとなる魅力的な機会を提供していますが、まだ解決すべき課題も存在します。今後の発展が期待されます。

🧠 編集部の見解:

この記事が提示しているのは、AIが学びのスタイルをどのように変えるかという話です。特に、ChatGPTの新しい「学習モード」によって、学生が受ける支援の形が変わっているのがとても興味深いです。このモードは、答えを与えるのではなく、質問を通じて自分で考えさせるアプローチをとっています。

私自身、学生生活の中で「ズル」をしたくなる瞬間もありましたが、実際にAIツールを利用して自分で考える力を養える体験は貴重です。特に、ソクラテス式問答法を採用している点が魅力的です。これにより、自分の考えを深めたり、矛盾に気付くことができたりします。

例えば、特定のトピックについて深く掘り下げていくと、自分の理解がどれほど浅いかを気づくことができます。私も薬物療法に関する問題で学習モードを試したところ、複雑さを感じながらも答えにたどり着くプロセスが楽しかったです。時には、大学教授よりも効果的な導きだったと感じることもありました。

ただ、私も感じた通り、このアプローチには限界があります。特に暗記が必要な分野では、単純に答えを提示してもらう必要があるのです。薬の製品名を覚えるのに、考えを巡らせても正しい答えは出てこないというのは、まさにその好例です。

社会的には、このようにAIが学びの一部として定着していくことで、学生の自主的な思考や問題解決能力が向上する可能性があります。ただし、AIに頼りすぎることのリスクも意識しておく必要があります。

豆知識として、AI技術が進歩する中で、教育の場でも「ラーニング・アナリティクス」という用語が注目されています。これは、学生の学習データを分析して個々に合わせた教育を提供する手法を指します。AIの応用が進むことで、教育の質も変わっていくのかもしれませんね。

-

キーワード: 思考のパートナー

ChatGPT をAmazonで探す

NotebookLM をAmazonで探す

ソクラテス式問答法 をAmazonで探す

※以下、出典元

▶ 元記事を読む

Views: 0