宇多田ヒカルさんが5月2日リリースした新曲「Mine or Yours」で選択的夫婦別姓について歌い、大きな話題になりました。

選択的夫婦別姓は、長らく反対してきた自民党が少数与党となり、立憲民主党から国会に法案が提出されています。

約130年にわたって法改正を阻んできた壁について一般社団法人あすには代表理事の井田奈穂さんと考えます。

シリーズ第1回では、「夫婦別姓は子どもに悪影響」「子どもがかわいそう」という主張の歴史を振り返ります。

選択的夫婦別姓反対論は、「戸籍制度が破壊される」「日本が崩壊する」といった無駄にスケールが大きなデマから、「同窓会で気になるあの子が既婚者かわからず声をかけられない」など微笑ましいものまで、バラエティに富んでいます。

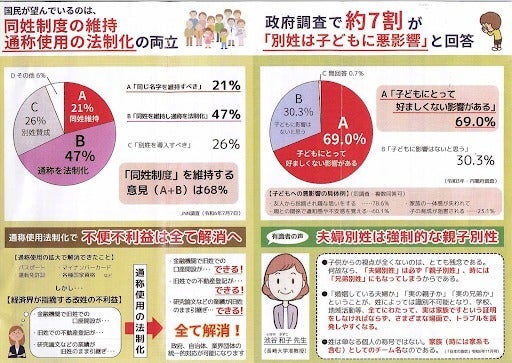

いずれも根拠薄弱ですが、中でも長年、反対論の中核を担ってきた日本会議など宗教・思想団体が訴えているのは「旧姓使用でいいじゃないか論」と「子どもに悪影響論」の2つです。

2025年2月19日には、「日本会議国会議員懇談会」主催の勉強会で、長崎大の池谷和子准教授が「選択的『夫婦別姓』は強制的『親子別姓』です-親子別姓は何をもたらすか」と題して講演しました。出席者によると池谷氏は、選択的夫婦別姓制度の導入によって夫婦別姓が親子別姓、きょうだい別姓になっていくことは、子どもの発達に悪影響が出る可能性があることを指摘したといいます。

この「子どもかわいそう論」、実は洋の東西を問わず、歴史的に、政策議論において女性の権利や家族制度に関する見直し論を抑え込むために、繰り返し用いられてきたレトリックの一つでした。

「子ども」を口実に女性たちに「妻として母として期待される“正しい姿”で生きるべき」と社会的圧力をかけ、罪悪感を抱かせ、「自分さえ我慢すれば」と諦めさせ、社会変革を引き延ばすことに、ある意味成功してきた論法だからです。

「“分不相応な平等”を求める女性は子に悪影響」ーーイギリスの女性参政権運動

たとえばイギリスで19世紀末から高まった女性参政権獲得運動。女性納税者が地方参政権を得たのは1869年でしたが、3年後の裁判で「結婚すると女性は男性と別個の法的人格を認められない」との判決が出て、「未亡人を含む独身の女性」限定で投票が許されていました。

これに疑問を持った中上流階級の女性たちは当初、「妻は家庭の天使であるべき」というジェンダー規範の許す範囲で、ごく穏当に、パンフレットを作って講演会を開いたり、時には夫を介して議員に働きかけたりした結果、既婚の女性納税者にも地方参政権が認められました。

1897年、今度は国政選挙への女性参政権を求め、女性参政権協会全国連盟(NUWSS)が設立されました。

平和的ながら、あまり成果が得られない活動が続いた状況が一変したのが1903年。エミリン・パンクハーストらによって女性社会政治同盟(WSPU)が設立されたことでした。のちに「サフラジェット」と呼ばれるようになった彼女たちによって、女性参政権獲得運動は一気に加熱化していきます。

映画「未来を花束にして」では、1912年から活動に加わった労働者階級の女性・モードが、当初は戸惑いながらも細々と声を上げ始める姿が描かれています。彼女は「女性は男性に従うべき」と考える夫に家を追い出され、子どもと引き離されてしまいます。当時は親権も夫にしかありませんでした。

サフラジェットの活動を振り返る上で着目したいのは、女性たちは「女の子にも兄や弟と同じ権利があるべき」というパンクハーストの演説に鼓舞され、自分が味わった不平等を子世代には連鎖させないと決意して、文字通り命をかけて参政権を獲得していった点です。しかし当時は「気分屋で心の平静を欠く女性には政治判断は向かない」とされた社会。彼女たちは「“分不相応な平等”を求める女性は子どもに悪影響」とみなされ、逮捕者や死亡者も出ました。

「いたいけな子の心臓を女性が止めるのか」ーーアメリカの中絶論争

この構図はアメリカにおける中絶の権利についてもいえます。米連邦最高裁は2022年6月24日、「中絶権は憲法で認められた権利である」とした1973年の「ロー対ウェイド判決」を覆しました。

これに先立つ2018年、ミシシッピ州では妊娠15週以降の人工妊娠中絶を制限する州法が成立。さらに2021年、テキサス州では、妊娠6週間以降の中絶を禁止する「ハートビート法」を施行。レイプや近親相姦による妊娠でも中絶を許さない、強い罰則を伴う法律です。反対派が主張したのは「トクン、トクンと鼓動(ハートビート)を打ち始めた胎児を女性の勝手で“殺す”のか」という論調でした。

Netflix制作のドキュメンタリー「彼女の権利、彼らの決断」では、アメリカ全土で、女性が自分自身の体について決める権利より、「子どもかわいそう論」が優先され、中絶禁止が広がっていくグロテスクな様と、そこにトランプ前政権がどう介入していったのかが描かれています。

この時も、望まない妊娠によって苦しんだ経験を持つ女性たちが、次世代の自己決定権を守るために上げた声が、宗教団体などが掲げる「子どもかわいそう論」によって抑え込まれていく様子がみてとれます。

アメリカでの中絶禁止の広がりを受けて、フランスでは2024年3月、女性の人工妊娠中絶の自由を明記する憲法改正案を可決。極右政党が次の政権を取るのではと見込まれていた当時、女性の権利を保護する方針を確実なものにするため、超党派の議員たちが「憲法改正」という手段で予防策を講じたのです。

「一番弱い、声を上げられない赤ちゃんを殺すべきではない」とするフランスの中絶反対派の主張は、2025年1月にABEMA Primeでひろゆき氏と討論した、カトリック信者であるポール・ド・ラクビビエ氏がわかりやすく体現しています。

「保育園に預けられる子はかわいそう」「母乳でないと健全に育たない」ーー日本の3歳児神話

この「子どもかわいそう論」は、日本の制度論でもよく“活用”されてきました。

たとえば1972年制定された「勤労婦人福祉法」、後の「雇用機会均等法」が施行された前後から、「保育園に預けられる子どもはかわいそう」「母乳で育てられない赤ちゃんは健全に育たない」といった主張が高まり、「母親は3歳まで育児に専念すべき」という、いわゆる「3歳児神話」がまことしやかに広がっていきました。

1998年版『厚生白書』では、この「3歳児神話」について明確に「合理的な根拠は認められない」と否定し、母親が育児に専念しなければならないという固定観念を見直し、父親や地域社会、保育所など多様な関わり合いや支援の中で子どもを育てることの重要性を示唆しました。また、母親が過度に育児を抱え込むことによるストレスや孤立感が、逆に子どもの健全な発達に悪影響を及ぼす可能性があるとも指摘しています。

しかし2013年4月、安倍政権が打ち出した成長戦略の中核に「女性活躍」が位置づけられた時のスピーチで、安倍晋三元首相は、法定育児休業を現行の最長1年半から3年に延長すると語った後、得意げに「3年間、抱っこし放題です」と発言。「また3歳児神話か」「3年も仕事にブランクを空ける方が不安」と、批判が出ました。

安倍政権以降、共働き家庭はたしかに7割に増えたものの、女性の勤労実態はほぼ「非正規雇用」が増えたのみ。2023年時点で日本の女性雇用者に占める非正規雇用者の割合は約54.4%。2022年の「男女共同参画白書」では、既婚女性の個人年収で「100万円未満」の割合が最も多いと指摘されました。

DVがあっても経済格差で逃げられず、コロナ禍で追い込まれた女性が増えたことや、「税制、社会保障制度、企業の配偶者手当といった制度・慣行が、女性を専業主婦、または妻は働くとしても家計の補助というモデルの枠内にとどめている」ことも、白書ははっきりと指摘しています。

女性の本来の持ち場は「家庭」。選択的夫婦別姓反対派が子どもに注目する理由

もうおわかりのように、「子どもがかわいそう論」は、女性を家事育児介護の担い手として家庭の中に留め、「男性をサポートする立場で可能な範囲に限ってのみ“活躍”を推進する」構図を守るための主張です。

選択的夫婦別姓反対派は、女性が自分の体や、氏名に関する自己決定権を持つのは「行き過ぎた個人主義」と批判しています。彼らが旧統一教会などと連携しながら、家庭教育支援条例・法の制定や、「親学」に力を入れてきたのは、こういった家父長制の家庭像、母親像を維持する目的があることも、もっと知られるべきではないでしょうか。

「日本社会に根強く残る『家族主義』が女性の社会進出を阻む要因となっている」と指摘してきた慶応大学・阪井裕一郎准教授(家族社会学)は、選択的夫婦別姓の議論における「子に悪影響論」について、日経新聞のインタビューで以下のように解説しています。

「私は悪い影響はないと考えている。家族の一体感が損なわれる、子どもが混乱するといった指摘があるが、いつ、どんな場面でといった具体性に欠ける。現在の制度を物差しにして、『普通と違いかわいそう』と批判しているに過ぎない」

「子どもかわいそう」論を打破するのは「経済合理性」?

国会答弁でも、三原じゅん子子ども政策担当大臣が「子に悪影響との情報はない」と否定しています。たしかに、改姓しないと結婚ができない国は日本以外にゼロ。「両親がそれぞれの生まれ持った氏名だと子がかわいそう」と証明された国はありません。3歳児神話のような後世の検証を待つまでもなく、「別姓は子に悪影響」は、根拠がないことがすでに示されています。

参政権や中絶の権利、勤労における平等性、さらには氏名を変えずに名乗る権利も、すべて「人権」の話です。しかし女性が「これは人権だから」とストレートに制度改革を求めても、家父長制を理想とする保守派は「家族の一体感・絆」「子どもの健全育成」といった根拠の乏しい主張で議論をズラし続けます。

「人権」が響かなくても、「経済合理性」という論点では、誰も法改正の必要性を否定できないのではないでしょうか。

イギリスの女性参政権は、第一次世界大戦で男性が徴兵され、多くが戦死した中、女性が重要な労働力となって「戦争に協力したから」が、実現の大きなきっかけだったとされています。

選択的夫婦別姓の議論も、少子高齢化の中、重要度が増す女性の社会進出と密接な関係があります。とりわけ意思決定層における女性割合を増やすには、信用・実績・資産を築いてきた氏名を法的に名乗り続けることができる選択肢は欠かせないという視点で経団連が導入を求め、議論が大きく前進しました。

子ども世代の幸福を考えるからこそ、望まない改姓をなくすために導入されるのが選択的夫婦別姓。データとエビデンスに基づく検証を徹底し、感情的な主張ではなく、合理的判断を重視する視点が、今後の国会の議論でも求められます。

//platform.twitter.com/widgets.jshttps://connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v3.3&appId=320197908083217&autoLogAppEvents=1//www.tiktok.com/embed.js

続きをみる

Views: 0