🔸 ニュース:

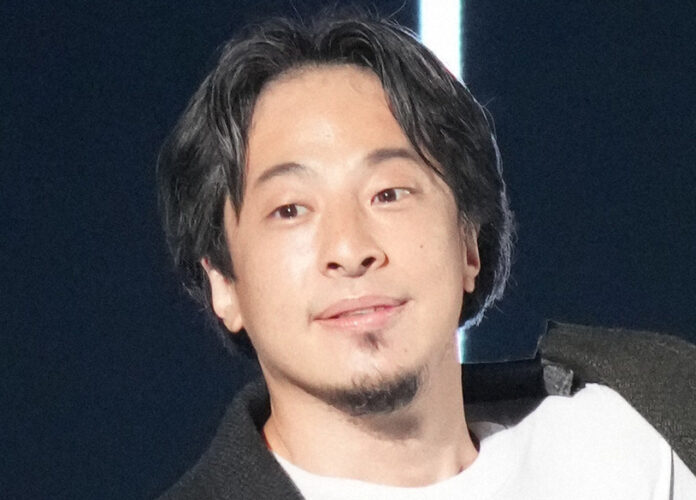

実業家の西村博之(ひろゆき)氏(48)が27日に自身のX(旧ツイッター)を更新し、陰謀論に傾きやすい人々の特徴について語りました。

彼は、「『誰が言っているか?』という視点だけで物事を判断する人は、陰謀論に引き込まれやすい」と主張。この意見は、単に情報を受け入れるのではなく、その背後にある論理やデータを分析する重要性を強調しています。

ひろゆき氏はさらに、「理系の大学では、論文、統計、実験を通じて実証された事実を重視する訓練が行われるが、文系ではそのような仕組みが理解されにくく、人を信じることに頼ることが多くなる」と述べました。この意見は、文系の教育が持つ潜在的な問題点に光を当てています。

彼の投稿に対するユーザーたちの反応も多様で、「なるほど」「まさにその通り」と賛同する声や、「データや統計だけに頼るのも危険」と警鐘を鳴らす意見、さらに「こうした意見をそのまま鵜呑みにするのも考え物」といった疑問の声も寄せられました。

このような議論は、情報の受け取り方や思考方法に関して、私たちがどのような態度を取るべきかを再考させる重要なテーマです。

🧠 編集部の見解:

西村博之氏が指摘した「陰謀論にハマりやすい人の特徴」、特に『誰が言ってるか?』に依存する傾向については、非常に興味深いテーマですね。彼の言葉を聞いて、確かに私たちの周りにも、特定の情報源に固執してしまう人がいます。

### 感想と関連事例

西村氏の視点は多くの人に共感を呼ぶと思います。特に文系と理系の教育過程の違いは、私たちの思考の仕方に大きく影響します。例えば、理系の学生はデータや実証に基づく思考を重視するのに対して、文系は概念や理論に頼る傾向があります。そのため、情報の信憑性を判断する際にリテラシーの違いが出てくることも多いですよね。

具体的な例としては、近年のCOVID-19パンデミックにおいて、様々な陰謀論が浮上しました。ワクチンについての誤情報や陰謀論にハマった結果、多くの人々が正しい情報を見逃してしまったことが大きな問題となりました。

### 社会的影響

このような傾向は、個人の判断を超えて社会全体に影響を及ぼすことがあります。動きが早い現代社会において、情報を正確に把握し判断する力が求められています。陰謀論の影響を受けたコミュニティでは、デマや誤解が広がり、社会分断を引き起こす要因にもなりかねません。

### 背景と豆知識

実は、陰謀論にハマる人の心理は心理学的にも研究されています。「カルト的思考」と呼ばれるこの現象は、情報のコントロールによって特定の思想に洗脳されてしまうことを指します。興味深いことに、これには不安や孤独感が大きく関与しているとされています。

私たちが正しい情報を取り入れ、思考を深めるためには、論理的な思考習慣を身につけることが重要です。「誰が言っているか」だけでなく、「どのようなデータや論理があるのか」を意識して情報を吟味したいですね。

-

キーワード: 陰謀論

Views: 0