「いつも浅い話ばかりで、深い会話ができない」「踏み込んだ質問は避けて、当たり障りのない話ばかりしてしまう」上司や部下・同僚、取引先・お客さん、家族・友人との人間関係がうまくいかず「このままでいいのか」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?

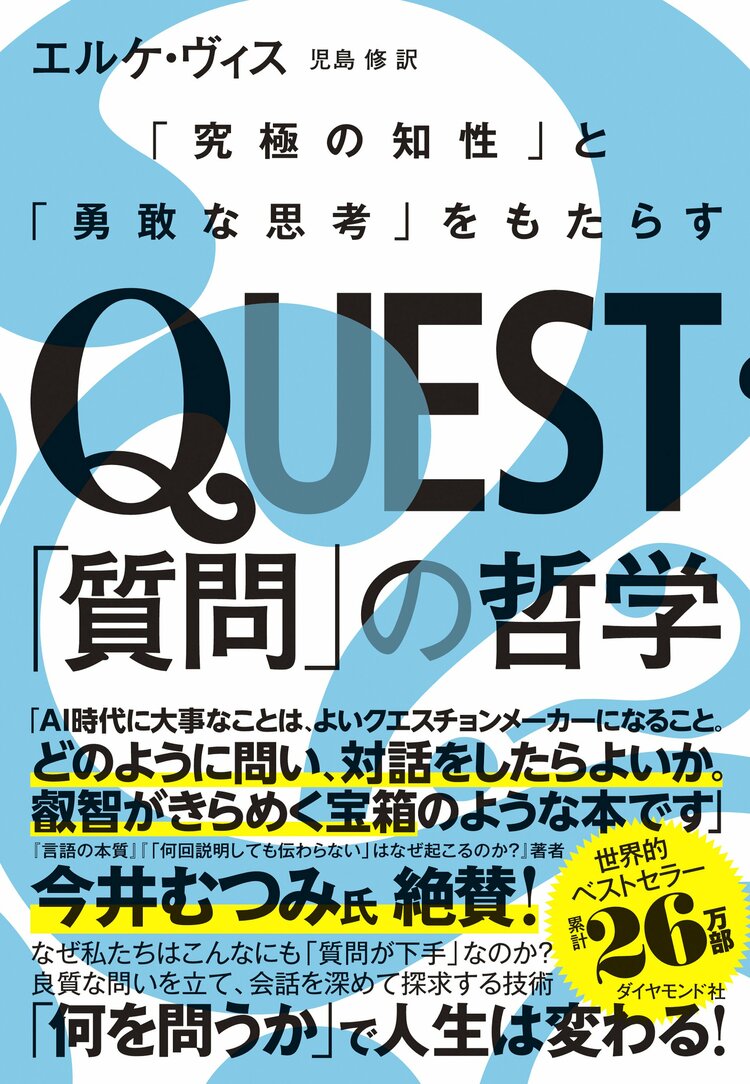

世界16カ国で続々刊行され、累計26万部を超えるベストセラーとなった『QUEST「質問」の哲学――「究極の知性」と「勇敢な思考」をもたらす』から「人生が変わるコミュニケーションの技術と考え方」を本記事で紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

相手の意見に対して判断を下さない

私の知り合いの高校教師が、ある男子生徒のことを話してくれた。その生徒のことを、仮にダニーと呼ぼう。

ある日のクラス討論で、ダニーは「この国から外国人を追い出すべきだ!」と主張した。

教師としては、生徒がそうした意見を口にするのは、ショックなことに違いない。

反射的に生徒の言葉を遮り、その場で意見を変えさせようとしたくなるかもしれない。

怒りが込み上げてくるかもしれないし、生徒を退席させたり、懲戒処分を与えたりしたいという衝動に駆られるかもしれない。

つまり教師の頭の中では、「そんなことを考えるべきではない、ましてやみなの前で口にするものじゃない!」というメッセージが駆け巡っている。

その気持ちは理解できる。

だが、こうした咄嗟の反応は役に立たない場合が多い。

教師がこうした反応をすれば、ダニーは反対意見に耳を傾けようとするのではなく、さらに頑なに自分の主張をするだろう。

だからその代わりに、ソクラテスやエピクテトスのような哲学者を手本にしてみよう。

彼らの教えにしたがえば、もっと建設的な議論ができるかもしれない。

ソクラテス的な反応をして、好奇心や不思議の感覚を引き出し、ダニーに本質的な質問をしてみよう。

相手の考えが自分の考えと大きくかけ離れている場合、発見すべき相違点や補うべき前提がたくさんある。

相手の意見にまったく同意できなくても構わない。

この会話の目的は、どちらかが相手に同意して終わることではない。

目的は、判断を下すことなく、相手の立場に身を置こうと努めることだ。

判断を下さないというのは重要なポイントだ。

なぜなら、この点に気をつけていないと、批判や反感、嫌悪をほのめかすような質問を簡単にしてしまうからだ。

ダニーのケースでは、次のような質問をすることが考えられる。

「外国人とは、具体的にどのような人のことを指している? あらゆる外国人? それとも一部の外国人?」

「ある外国人を国外に追い出す対象とする基準は? これは外国人が何かをしたことに対する処置なのか? それとも単に彼らや彼らの両親が他国で生まれたという事実だけで十分なのか?」

ダニーの回答を聞いてみたい。彼はどのようなロジックにしたがって自説を主張しているのだろう?

会話を通して、「私は、あなたの考えを理解したいと真剣に思っています」ということをダニーに感じてもらえれば、彼に自分の意見をより柔軟かつ深く考えてもらい、その論拠を述べるように誘いやすくなる。

ソクラテス的な反応は、意見の相違や議論に深みを与える。

少なくとも、柔軟性をもたらす。

それは、単に「そんなことを言ってはいけない!」と叱責することでは実現しないものである。

(本記事は『QUEST「質問」の哲学――「究極の知性」と「勇敢な思考」をもたらす』の一部を抜粋・編集したものです)

Views: 0