怒っていないはずの人の顔を見て「この人は怒っている」と思い込んでしまう――。

ドイツのテュービンゲン大学(UT)で行われた研究によって、暴力的な傾向を持つ人々には、そんな怒りへの早とちりとも言える認知バイアスがある可能性が、新たな研究で示されました。

この発見は、従来有力だった「暴力犯罪者は他者の恐怖表情を認識できないため攻撃的になる」という仮説に異議を唱え、

代わりに曖昧な表情を敵意(怒り)と解釈してしまう偏りこそが攻撃性に関係していることを浮き彫りにしています。

恐怖の読み取り障害ではなく敵意を読み込みやすい認知バイアスこそが攻撃性の核心かもしれない――この発見は私たちの暴力理解をどのように塗り替えるのでしょうか?

研究内容の詳細は『Psychological Medicine』にて発表されました。

目次

- “恐怖の欠落”神話を再検証する

- 暴力犯の脳では「恐怖の認知症」ではなく「敵意の誤検出」が起きている

- 悪役の「何見てんだテメー」というセリフは実は悲しい

“恐怖の欠落”神話を再検証する

私たち人間は、相手の表情から感情を読み取ることで、相手の意図や状況を推し量り、適切に反応しようとします。

ところが暴力的な行動に走る人は、この感情読み取りのプロセスにどこか特徴的な違いがあるのではないかと、心理学者たちは長年考えてきました。

特に議論となってきたのが、次の2つの仮説です。

1つ目は恐怖感情認知の障害仮説(IES理論)

他者が見せる「恐怖」の感情シグナル(怯えた表情など)を暴力的な人はうまく認識できないために、

相手が恐れていても気付かずに攻撃をやめられないのではないか、という考えです。

実際、過去の研究では反社会的傾向のある人々やサイコパス傾向のある人が、

他人の恐怖表情の認識に苦手意識を示すケースが報告されていました。

この理論では「恐怖などの弱さを示す表情に気付けないこと」が、

攻撃衝動の抑制失敗につながると説明します。

2つ目は敵意帰属バイアス仮説(HAB理論)

暴力的な人は相手の意図を過剰に敵意的だと解釈しやすい、という考えです。

つまり、表情がはっきりしない曖昧な場合でも「この人は自分に敵対的=怒っているに違いない」と思い込んでしまう偏りがあり、

それが先制攻撃や過剰な攻撃性につながるというものです。

過去のいくつかの研究では、攻撃的な人ほど怒りの表情に敏感だという結果も報告されており、

これは敵意帰属バイアスの存在を示唆するものとして議論されてきました。

これら二つの理論は真逆のメカニズムを提案しており、

暴力的行動の原因理解や介入方法にも大きな影響を及ぼします。

恐怖表情の認識障害が原因であれば、

暴力的傾向を抑えるには恐怖など弱さを示すサインを読み取る訓練や感受性を高める治療が考えられます。

一方、敵意の誤解が原因であれば、

認知の偏りを修正して「相手は自分に敵対していないかもしれない」と解釈できるよう支援することが有効かもしれません。

研究チームはこの論争に決着をつけるべく、新たな実験的検証を行いました。

暴力犯の脳では「恐怖の認知症」ではなく「敵意の誤検出」が起きている

研究者たちは、ドイツの刑務所に収容中の暴力犯罪者65名(全員男性)と、年齢をそろえた男性対照群60名を対象に、恐怖や怒りの表情をどのように処理するかを詳しく調べるため、合計4種類の課題を用意しました。

受刑者グループの中にはサイコパス評価(PCL-R)で高得点を示した者も21名含まれていました。

最初の2つの課題では、複数の顔写真の中から特定の顔を素早く探し当てたり、その表情をできるだけ正確に識別したりするよう求められました。

そこでは「恐怖の顔を見つける速度が特別に遅れる」「怒った表情だけやたらと目につく」といった特徴的な偏りは確認されず、暴力犯と対照群で顕著な差が見られませんでした。

続く無表情から徐々に感情を帯びていく顔を見せられたとき、暴力犯が恐怖や怒りの表情を認識するのが極端に遅れたり早すぎたりすることはありませんでした。

これらの結果は、「暴力的な人はそもそも恐怖表情を読み取れない」という従来の仮説とは相容れませんでした。

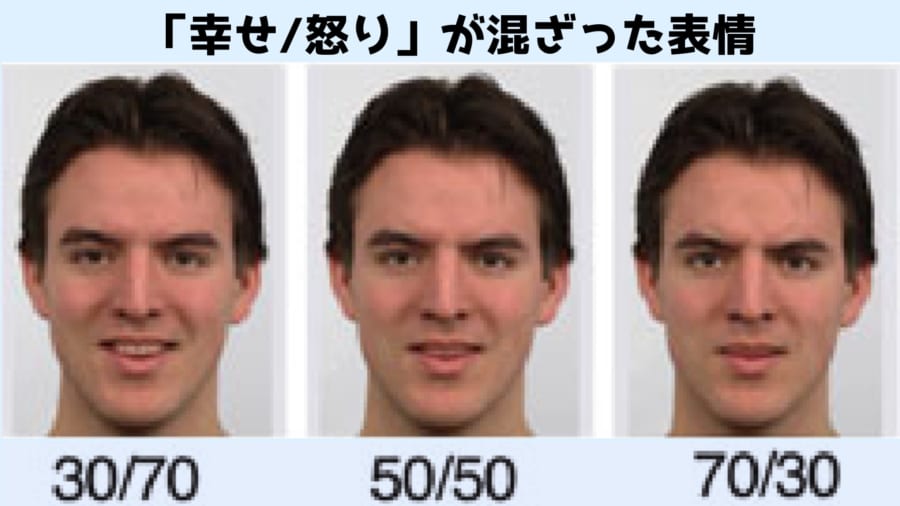

ところが、異なる結果が見られたのは、曖昧な顔を見せて「これは何の感情に見えるか」を回答させる課題でした。

たとえば「50%怒り+50%幸せ」のように解釈が難しい表情を提示した場合、暴力犯は対照群に比べてそれを「怒っている」と回答する割合が有意に高まりました。

特に自己申告の攻撃性が強い人ほど、この曖昧な顔を「怒りだ」と決めつける傾向が顕著でした。

一方、サイコパス傾向との間には明確な関連が見つかりませんでした。

つまり、恐怖顔を見逃すような視覚認知の障害は示されなかったものの、「相手が怒っているに違いない」と解釈してしまう認知バイアスが暴力性と結びついていることがうかがえます。

研究者たちは、暴力行動の背景には恐怖表情の読み取りミスではなく、このような「敵意帰属バイアス(怒りを見出しやすい)」が大きく関与している可能性を指摘しています。

悪役の「何見てんだテメー」というセリフは実は悲しい

この研究は、暴力的行動の背景にある認知メカニズムについて意外な真実を明らかにしました。

以前から囁かれていた「暴力犯罪者は他人の恐怖を感じ取れない」というイメージは否定され、むしろ「他人の顔に自分への敵意を見出しやすい」という偏った物の見方が浮かび上がったのです。

では、なぜこのような怒りバイアスが生じるのでしょうか。

専門家はその要因として、過去のトラウマや育った環境との関連を示唆しています。

実際、暴力的な傾向を示す人々の中には子どもの頃に虐待やネグレクトを経験した人が少なくありません。

幼いころから周囲に敵意や危険が満ちた環境に置かれると、常に身を守るために他者の意図を警戒的に読み取るクセがついてしまうことがあります。

「笑っているように見えても本当は怒っているのでは?」「この人は自分に危害を加えるかもしれない」と疑いながら対人関係を築くうちに、次第に中立的な表情でさえ敵意のサインとみなしてしまう偏った認知パターンが形成されるのかもしれません。

これは心理学で「敵意帰属バイアス」と呼ばれる現象で、一般人でも怒りっぽい人は程度の差こそあれ持っている傾向です。

暴力犯罪者の場合、そのバイアスが極端であるがゆえに、ちょっとした表情の曖昧さにも「相手は自分を怒っている=攻撃してくるつもりだ」と反応し、先手を打って暴力に訴えてしまうことがあるのではないでしょうか。

もう一つの要因は、個人の攻撃性気質そのものです。

日頃から怒りっぽく衝動的な人は、自分自身がすぐカッとなる分、他人もすぐ怒るものだと投影して考えてしまうことがあります。

また怒りで興奮しているとき、人は相手の表情を正確に読む余裕がなくなりがちで、ニュアンスを考えるより即座に「相手も怒っているに違いない」と決めつけてしまうかもしれません。

「何見てんだテメー」のセリフに潜む悲しい背景

テレビや映画などで暴力的傾向をもつ人物がしばしば「何見てんだテメー」のように“視線を向けられたこと自体”を敵対的メッセージと受け取ってしまう背景には、怒りバイアスが強い人は「見られている=敵意がある」と即断するため、「何見てんだ」と攻撃的な防衛反応が引き起こされやすくなるのかもしれません。

また攻撃性の高い人の一部には、自己尊重感が脆弱で外的評価に敏感という特徴があります。

見られることは「自分が評価されている、欠点を探されている」という不安を呼び起こし、それを“侮辱”や“軽視”と読み替えて怒りに転化してしまいます。これは自己肯定感を保つための“防衛的攻撃”ともいえます。

さらに怒りや恐怖で生じる生理的覚醒(心拍・筋緊張など)が高い人は、認知的再評価よりも即時反応を選びやすく、衝動制御が利きにくい状態にあります。

視線を挑戦サインとして“視覚的に捉えた瞬間”に闘争モードへスイッチし、「何見てんだ」と発するのも、この生理的スピード反応が関与していると考えられます。

そう考えると「何見てんだテメー」というセリフには当事者の低い自尊心や周りの評価に敏感過ぎる性質、そして今回の研究で明らかになった「50%怒り+50%幸せ」のような顔で見られることでさえ自分への敵意と感じてしまう、そして感じるような環境で育てられてしまったという悲しい背景が隠れているのかもしれません。

このように個人の経験と気質が相まって、怒りバイアスが強化されていく可能性があります。

ただ今回の発見が重要なのは、原因が「恐怖の認知障害」でなく「敵意の誤検出」だとすれば、対策の立て方も変わってくるためです。

もし暴力的な人たちが本当に他人の恐怖表情が分からないのだとしたら、それを治すのは容易ではありません。

しかし本研究が示すように「解釈のクセ」など誤検出の問題であれば、アプローチは比較的取りやすくなります。

すなわち「曖昧な顔は敵意ではないこと」などを認知行動療法的な手法によって修正していくことで、攻撃的な振る舞いを和らげることが期待できるのです。

実際、研究者らも敵意帰属バイアスの修正は十分可能だろうと指摘しています。

「敵意的な解釈傾向は、比較的簡単な方法で減少させられるという初期証拠も得られています」と述べられているように、コンピューターを使ったトレーニングやカウンセリングによって、曖昧な表情をポジティブに解釈する練習を重ねれば、少しずつ「怒りバイアス」を緩和できるかもしれません。

例えば、青年期の非行少年を対象に行われているプログラムでは、曖昧な顔写真を見せて「これは怒っていない」とフィードバックする訓練で攻撃衝動が減ったとの報告もあります。

このような認知バイアス修正は比較的短期間・低負担で実施できるため、将来的には暴力的傾向のある人々への更生プログラムや、攻撃性の高い子どもへの予防的介入に役立つ可能性があります。

研究チームも、今回明らかになった怒りバイアスが「攻撃性の一般的なメカニズム」であることを踏まえ、少年期からの予防やバイアス低減の訓練法について今後研究を進める必要性を強調しています。

もちろん、この研究にも限界はあります。

対象が男性受刑者に限られており、サンプル数も決して多くはないため、結果を一般の暴力傾向者や女性にもそのまま当てはめてよいかは慎重な検討が必要です。

それでも、本研究は暴力犯罪者の感情認知に関する通説に一石を投じる重要な知見を提供しました。

恐怖表情認知の障害ではなく、曖昧な表情に対する解釈バイアスこそが問題である――この視点は、攻撃的な行動を示す人々への見方を大きく変えるとともに、彼らへのアプローチに新たな希望をもたらすものです。

顔に浮かぶかすかな不安や戸惑いの表情を「敵意」と誤解せずに済むようになるとき、暴力の連鎖を断ち切る糸口が見えてくるのかもしれません。

元論文

Perception of emotional facial expressions in aggression and psychopathy

https://doi.org/10.1017/S0033291724001417

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。

大学で研究生活を送ること10年と少し。

小説家としての活動履歴あり。

専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。

日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。

夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部

Views: 0