「『なぜ、そう思うの?』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ?」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ?」「どうして?」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話=「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

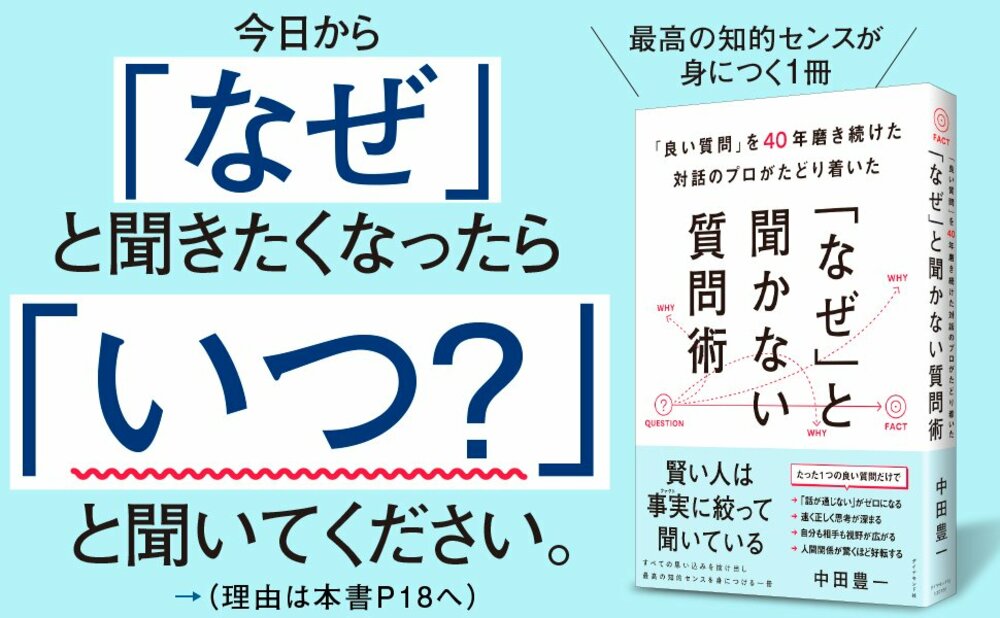

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」=事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「ありがちなNG質問」について紹介する。(構成/ダイヤモンド社・榛村光哲)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「意見はありますか?」は良くない質問

質問には、よい質問とよくない質問があります。

よくない質問の代表が「なぜ?」「どうして?」と聞く質問です。

では、それがよくないのはどうしてでしょうか。

まず第一に、相手の「思い込み」を引き出してしまい、それがコミュニケーションのねじれにつながるからです。

実は、「なぜ」以外にも、「相手の思い込み」を引き出してしまうよくない質問があります。それが、次のような「意見を直接に聞く質問」です。

私たち現代人、とりわけ民主主義社会に生きる人々の間には「他者の意見を聞かなくてはならない」という思い込みが強く染み付いています。

上司が部下に、教師が生徒に、ソーシャルワーカーが困窮者に、ジャーナリストが市民に、そして親が子どもに……何かと言えば、「本人の意見を尊重」「住民の意見を聞く」などなど「個々人の意見の傾聴と尊重」が金科玉条になっています。

しかし、直接意見を尋ねるのは基本的にはすべて、良くない質問です。今回はその理由について考えていきましょう。

「意見」を聞いても、適当な答えしか出てこない

例えば、次のように聞かれたとします。

あなたなら、これにどう答えますか。正直、「深刻だよね」くらいの答えしか、すぐには出ないのではないでしょうか。

しかしこれは、別に恥ずかしいことではありません。人は基本的に、自分に興味のないことや直接の利害関係のないことに対しては、取り立てて意見を持っていないものです。

にもかかわらず、意見や感想を聞かれたら、多くの人は断るのは面倒なので、相手に合わせて適当に答えを作ってしまいます。その場その場で適当に考えるので、前に言ったことと食い違ったり、矛盾したりすることもよくあります。いい加減だったり、出まかせだったり、ある時は、切実な訴えであったり、信念であったり、確信を持った見解だったりと、まさに玉石混淆、ピンからキリまでです。

このような「意見を直接に聞く質問」は、聞き手は相手の意見を聞きたくて質問しているのに、回答者は「その場で即席で作り上げた回答を言う」という、コミュニケーションのズレを生み出してしまいます。

本書ではその解決のための策として、事実に絞って聞く質問術=「事実質問」を紹介しています。「事実質問」は、対話におけるコミュニケーションのズレを解消するのに役立つ方法なのです。

(本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です)

Views: 0