ドイツのロストック大学(UR)で行われた研究によって、空間も時間も静まり返った一点からまばゆい光が突如出現し、瞬く間に消える──そんな“創世記”さながらの閃光現象が報告されました。

研究を率いたアレクサンダー・ザメイト教授は「初めに何もありませんでした。 すると物理学が『光あれ!』と命じ、時間と空間の交差点に光が現れたのです」と語り、この出来事が偶然ではなく必然であると強調しています。

果たして、人智を超えたかに見えるこの光はどのような仕組みで生まれ、どんな未来を切り開くのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年4月25日に『Nature Photonics』にて発表されました。

目次

時間は不思議な次元です。

空間と違って決して逆戻りできない一方通行であり、この「時間の矢」という性質は古くから物理学者に認識されてきました。

それにも関わらず、物理学の舞台として時間は空間ほど積極的には利用されてきませんでした。

しかし近年、「時間結晶」や「時空間結晶」といった時間的な繰り返し構造を持つ物質が注目され始め、時間という次元の役割を見直す動きが出てきました。

通常、結晶といえば「空間に原子が一定の間隔でずらりと並んだ構造」を指します。

これは“空間の繰り返し”があるため、同じパターンが何度も繰り返し現れるのが特徴です。

ところが近年の研究では、これを時間の方向にも当てはめようという試みが行われています。

つまり、時間軸に沿って何らかの物理的性質が「周期的に変化し続ける」ような状態をつくり出して、「空間結晶」ならぬ「時間結晶」と呼ぶわけです。

たとえば、ごく単純なイメージを挙げると、「何秒おきかに一瞬だけ光が強くなって、またすぐ弱くなる」という変化を“永遠に繰り返す”ような状態を考えてみてください。

これだけなら「振動」や「パルス」と呼べるのですが、さらに「その繰り返し方が非常に規則正しく、全体として安定している」などの特徴を備えていると、“結晶”に例えられるほど秩序だった構造が生まれているとみなすことができます。

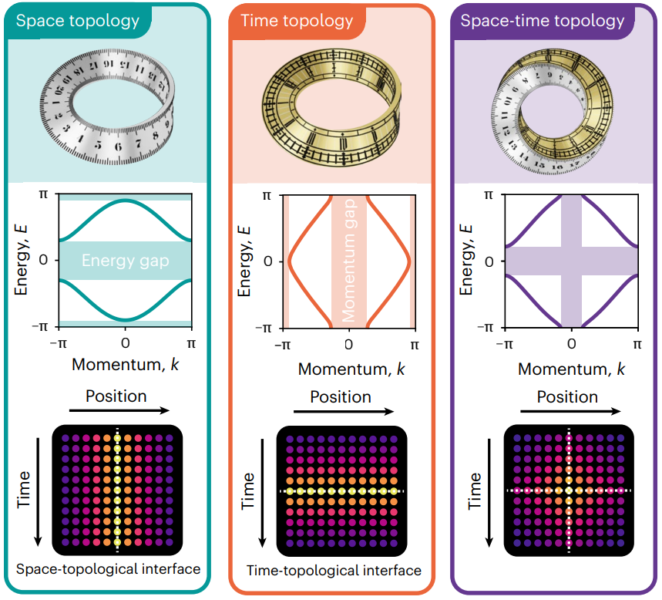

この「時間に刻まれた繰り返し」がもたらす最も興味深い現象のひとつが、「エネルギーに不思議な“すき間”ができる」という点です。

ふつうは、光や電子などのエネルギーは連続的に分布できると思われがちですが、時間軸にも繰り返し構造があると、ある範囲のエネルギーだけが取りにくい(あるいは使えない)状態が生まれます。

空間結晶で見られる“すき間”と似ていますが、それが時間の繰り返しによって作られるという点が大きく違うのです。

ではさらにこれに“空間の繰り返し構造”も組み合わせるとどうなるでしょうか。

たとえば「空間的には格子状に並んだ構造を持ちつつ、時間軸にも周期的な変化がある」――いわば空間と時間が両方ともリズミカルに繰り返されるようなシステムを想定してみます。

これが俗に「時空間結晶」と呼ばれる概念です。

ここでは、“空間”と“時間”という二つの要素が複雑にからみ合って、単なる空間結晶でもなく、単なる時間結晶とも違う、まったく新しい世界が開けると期待されています。

時空間結晶が興味深いのは、私たちが普段あまり意識せずに使っている「空間」と「時間」が絡み合うことで、想像を超えた複雑さを生み出す可能性があるからです。

空間結晶なら場所による繰り返し、時間結晶なら時間による繰り返しをそれぞれ扱うだけですが、時空間結晶ではそれらが同時に存在するため、ありとあらゆるタイミング・あらゆる位置での振る舞いを考慮しなければなりません。

結果として、「ここでは波が反射されるけれど、この時刻にはすり抜ける」「この時間帯だけ力が働いて、あとは休止する」といった、普通の結晶や時間結晶では見られないような多彩な現象が生まれるかもしれないのです。

そこで今回研究者たちは、時間結晶と空間結晶を組み合わせた“時空結晶”を作成し、その内部で何が起こるかを調べることにしました。

研究チームはまず、長さの異なる2本の光ファイバー環を使い、光が飛び移る経路をあらかじめ細かく配置することで、空間と時間の両方向にわたる“時空結晶”を人工的に作り出しました。

こうしてできあがったシステムの中には、空間と時間の境界がまさに交差する一点が生まれます。

そして完成した時空結晶に光のパルスを照射しました。

すると、空間と時間の境界がぶつかる“一点”にあたる特定の時刻と位置で、きわめて局所的な強い閃光が観測されました。

しかも、ほかのタイミングや場所では光は全く見当たらず、研究者たちが表現するように本当に“何もない”ところから突然光が生まれ、すぐにかき消えるような様子が確認されたのです。

一見、「実際には光ファイバーに外部から光を入れているのに、どうして“無から光が生まれる”なんて言えるの?」と疑問に思われるかもしれません。

大きな視点で見れば、当然ながら光パルスは外部から注入され、特殊な構成の光ファイバーや増幅器などが系を支えています。

決して文字どおり「何のエネルギー源もない空間に突然光が湧く」わけではありません。

ただ、系の内部に用意された“空間と時間の境界”が交わる地点を見ると「前の時刻・隣の場所に光が全然なかったのに、そこだけでパッと光が立ち上がる」というふうに観測されるのです。

(※閃光が現れる直前・直後では、同じモードが虚数運動量ゆえに時間方向にも空間方向にも急速に減衰し、測定器には「ほぼゼロ」として映ります)

前後に何も検出できなかったのに、時空の結節点だけで閃光が走るというのは素直に驚きです。

しかもこの閃光は「因果律」による特殊な保護効果も観測されました。

閃光の発生する時空点に対して、時間的に過去側からは光を送り込んでその状態を励起できますが、未来側からいくら刺激してもその状態を起こすことはできません。

いわば時間の矢に沿った方向にのみ反応し、逆方向からの影響は受け付けないのです。

このような因果性による一方通行の振る舞いも、従来の空間トポロジーにはないユニークな効果として確認されています。

今回見つかった「空間と時間が交わる一点に光が突然出現する」という現象は、これまで「単に流れているだけ」と思われがちだった時間を、物理学の視点で大きく見直すきっかけとなる重要な成果だといえます。

空間だけでなく時間の次元も積極的に活用することで、“形の安定性”を活かした全く新しい光のふるまいを引き出せることを、実験的に示したからです。

実際、ほとんど“無”の状態から光が立ち上がるように見えるのは魔法やSFのようですが、その裏には厳密な数学的性質が働いています。

研究を率いたアレクサンダー・ザメイト教授は「初めに何もありませんでした。 すると物理学が『光あれ!』と命じ、時間と空間の交差点に光が現れたのです」と語り、この出来事が偶然ではなく必然であると強調しています。

さらに研究チームによると、「ここで光を発生させる」という命令は“特殊な形の指標”によって支えられており、この数値が変わらない限り、少々の外的な乱れではこの現象は崩れにくいのだといいます。

ロストック大学のヨシュア・ファイス博士は「従来の光の状態は何かしらの誤差に弱かったのですが、こうした強さをもつ現象は非常に画期的だと思います」と強調しています。

実験でもわずかなノイズやパラメータの揺れが加わっても、光の一瞬の輝きがほとんど損なわれないことが確認されました。

また、一瞬だけ光を安定して出現させられるという特性は、通信やイメージング、レーザーなど多くの分野に応用できる可能性を秘めています。

バーミンガム大学のセバスチャン・ヴァイデマン博士は「このしくみを使えば、複雑な環境でも光パルスを正確に扱えるかもしれません。

将来的には超高速通信や新種のレーザー技術にも発展しうるでしょう」と期待を語っています。

実際、形の安定性がもたらす“外乱に対する強さ”は、素早い信号処理や高精度の制御が必要な分野にとって大きな魅力でしょう。

さらに、時間という軸を本格的に取り入れた研究は、「原因があって結果がある」という私たちの当たり前の因果律にも新たな光を当てます。

時間を単に流れるものと考えるのではなく、そこに“道”や“境界”があるとしたら、逆向きからは干渉できない一方通行のしくみや、外の世界から切り離された特別な領域が作られるかもしれないのです。

SF作品のように時空を自在に操作するわけではありませんが、今回の成果は、“古くからあった時間”を今あらためて吟味することで、意外な現象や技術が次々に生まれる可能性を示唆しています。

実際、何もないところから光がわき起こり、また消えていくシーンを目撃するインパクトは大きく、研究者の間ではさらなる探究の機運が高まっています。

今後、この“形の安定性”をともなう時空の研究が進めば、思いもよらないブレイクスルーや新技術が飛び出してくるでしょう。

元論文

Space-time-topological events in photonic quantum walks

https://doi.org/10.1038/s41566-025-01653-w

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。

大学で研究生活を送ること10年と少し。

小説家としての活動履歴あり。

専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。

日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。

夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部

Be the first to comment