卵子が精子を「食べる」――にわかには信じ難いこのフレーズが、哺乳類の受精における実際の現象であることが明らかになりました。

静岡大学と福島県立医科大学の共同研究チームが、最先端の顕微鏡技術と遺伝子改変マウスを駆使して受精の瞬間をとらえ、卵子が精子をまるで貪食(どんしょく、食作用)するかのように取り込む新しい受精様式「SEAL」を発見したのです。

従来「融合」としか捉えられてこなかった受精像を塗り替える驚きの発見に、研究者たちも「生命の始まり」の未知の一面に興奮しています。

いったい卵子はどのようにして精子をのみ込み、新たな命を紡ぐのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年04月22日に『Cell Reports』にて発表され同誌の表紙も飾りました。

目次

- 卵子と精子の間にある食う食われるの関係

- 卵子は「捕食者」のような動きがあった

- 「食べる受精」が塗り替える生殖の常識

卵子と精子の間にある食う食われるの関係

哺乳類における受精とは、オスの生殖細胞である精子とメスの生殖細胞である卵子が出会い、互いの細胞膜を融合させて一つの受精卵を作り出す現象です。

言葉で聞くと「精子が卵子の中に入り込むだけ」とイメージしがちですが、実際には多種多様な分子が時系列に連携し合う、きわめて精巧なプロセスが進行しています。

その中でも特に重要とされてきたのが、精子に存在するタンパク質「IZUMO1(イズモワン)」と、卵子側にある受容体「JUNO(ジュノ)」です。

実はこの2つの分子はそれぞれ、“縁結びの神様”として知られる出雲大社から名付けられたIZUMO1と、“結婚と出産を司る女神”の名を持つJUNOという、まさに“縁結びの象徴”ともいえる由緒正しき名前を与えられています。

2005年に井上直和教授らがIZUMO1を発見した当初から、「精子と卵子の融合には鍵と鍵穴の関係となる分子がある」という見方がされており、IZUMO1とJUNOががっちり組み合うことで受精が引き起こされると考えられていました。

ところが、さらに細かく調べてみると、受精にはIZUMO1とJUNO以外にも必須の膜タンパク質が何種類も存在することが分かりました。

たとえば卵子側には「CD9」、精子側には「SPACA6」「TMEM95」「FIMP」「TMEM81」「DCST1」「DCST2」といった面々が並び、いずれも配偶子(精子と卵子)どうしの融合に欠かせない要素です。

しかし、名前が分かったところで、それぞれがいつ、どのタイミングで、どのように働いているのかが長らく謎でした。受精はわずかな時間で完了してしまい、しかも卵子は不透明な大きな細胞ですから、中で何が起こっているのかをリアルタイムで見るのは至難の業だったのです。

いわば“ブラックボックス”の中で、どうやって精子と卵子が協力し合い、細胞膜を融合させているのか――多くの研究者がその謎に挑戦してきたものの、細部まで解明するのは極めて難しいテーマでした。

そこで今回研究者たちは多数の遺伝子改変マウス(ノックアウトマウス)を用いて精子・卵子の融合過程を詳細に解析し、受精直前の卵子で何が起きているのかを調べました

卵子は「捕食者」のような動きがあった

研究グループはまず高精度の観察装置を用いて、卵子と精子が“出会った瞬間”の細胞表面を詳しく調べました。

すると、精子が卵子に触れた直後、卵子の表面に林立する無数の細かい突起(微絨毛)が、まるで「触手」のように精子の頭部へと向かって集まり始める映像が捉えられたのです。

研究者たちは、この卵子側の微絨毛が突き出して精子を取り囲む現象を「オーサイト・テンタクル(直訳で卵母細胞の触手という意味)」と名付けました。

顕微鏡の映像をよく見ると、細かい毛のようだった微絨毛がぐいっと伸びながら膜を広げ、精子をすっぽり包み込んでいく様子がはっきりと確認できます。

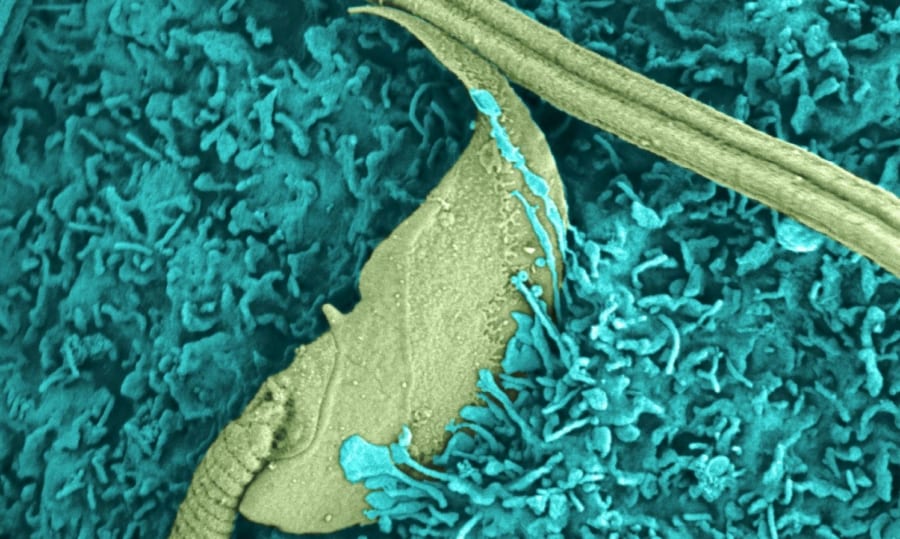

さらに解析を進めると、オーサイトテンタクルが形成された後には、卵子が精子を抱え込むように細胞質の内側へ取り込む“第二段階”の動きが起こっていることがわかりました。

研究チームはこの動きを「SEAL」と名付けています。

SEALとは「Sperm Engulfment Activated by IZUMO1–JUNO Linkage」の略称で、直訳すると「IZUMO1とJUNOの結合によって引き起こされる精子の吞み込み(抱え込み)」という意味合いです。

実際に観察された卵子の動きは、まるで免疫細胞が細菌を“パクッ”と取り込むような“食作用”を連想させるもので、研究者たちも「卵子が精子をまるでエサのように捕らえている」と評するほどでした。

言い換えれば、私たちが普通「受精」と聞いて思い浮かべる“二つの細胞が合体する”図式だけではなく、卵子自身が能動的に“精子を呑み込む”という意外なプロセスが進行していたのです。

では、何が合図となって卵子はこの“捕食”にも似た行動を起こすのでしょうか。

詳細な実験から見えてきたのは、先に挙げた7種類の配偶子融合因子のうち、特に精子側の6種(SPACA6、TMEM95、FIMP、TMEM81、DCST1、DCST2)が協力し合って初めて、このSEALという第二段階の取り込み反応が完成する、という事実でした。

一方、第一段階であるオーサイトテンタクルの形成には、精子側の「IZUMO1」と卵子側の「JUNO」、そして卵子の微絨毛形成を支える「CD9」がそれぞれ不可欠であることもわかっています。

つまり、受精前後には大きく分けて二つのステップが存在するのです。

まず(1) IZUMO1とJUNOが結合し、CD9によって支えられる卵子の微絨毛が触手のように精子にまとわりつく“オーサイトテンタクル”ステップがあり、その後(2) 残りの融合因子群が一斉に働いて精子を抱え込み、卵子内に呑み込む“SEAL”ステップが続く――という二段階構成と考えられます。

こうした一連の現象を可視化し、さらにどの分子がいつ・どのように働いているかを検証するためには、多数の遺伝子改変マウス(たとえばCD9を欠損させた卵子や、SPACA6やTMEM95を持たない精子など)を作り出し、あらゆるパターンで卵子と精子を交配させて観察するという、地道かつ大掛かりな実験が欠かせませんでした。

実際、CD9遺伝子を欠損した卵子は十分なオーサイトテンタクルを作れず、その結果、正常に受精できないことが示されています。

このように、各種タンパク質の役割をひとつずつ丁寧に検証していくことで、卵子と精子の接触から融合に至るダイナミックな動き――触手の形成と、いわば“丸呑み”とも呼べる取り込みの全容が明らかになったのです。

研究代表者のひとりである静岡大学農学部の齋藤貴子助教は、

「受精の瞬間を捉えるのは技術的にもタイミング的にも非常に難しく、特に卵子は中が透けて見えないので、どうやって精子を取り込み始めるのか詳しくわかりませんでした。今回の成果は、多数の変異マウスを用いた試行錯誤と撮影手法の改良の積み重ねから生まれたもので、新たな視点で受精を理解する大きな一歩になったと考えています」

と振り返っています。

こうした地道な研究の積み重ねが、“生殖の神秘”とも呼ばれる受精現象の新しい一面を照らし出し、卵子が受精相手である精子をまるで捕食するかのように取り込む――という想像を超えたドラマを解き明かしてくれたわけです。

「食べる受精」が塗り替える生殖の常識

受精において卵子が精子を能動的に取り込むという発見は、従来の受精観を大きく刷新するものです。

これまで教科書的には、「精子と卵子が出会えば双方の細胞膜が融合して一体化する」と説明されてきました。

しかし実際には、卵子は待ち受けるだけではなく、自ら触手を伸ばして精子をつかみ取り、細胞ごと包み込んでいたのです。

この様子は、あたかも単細胞生物のアメーバが獲物を取り込む姿や、ゲームのパックマンがエサを飲み込む場面を彷彿とさせます。

哺乳類の生殖細胞で、このような非典型的な「貪食」的プロセスが起こっているという事実に、研究チームだけでなく世界中の生物学者が驚きと興奮をもって受け止めています。

この発見は基礎生物学的にも意義深いものです。

卵子は免疫細胞のような「プロの貪食細胞」ではありませんが、それにも関わらず独自の“捕食装置”を進化させて受精に利用していることになります。

言い換えれば、哺乳類の卵子は配偶子融合の直前段階で一種の細胞“吞み込み”機構を動員することで、確実に一つの精子だけを受け入れているのです。

実際、今回の研究ではSEALが完了した後の卵子からは必ずJUNO受容体が消失することも確認されました。

JUNOは一度の受精で役目を終え、卵子表面から姿を消すことで「もう他の精子は受け付けない」というブロック(多精子受精の防止機構)を働かせていると考えられます。

卵子が一つの精子を飲み込んだら扉を閉ざしてしまう——まさに性質の異なる細胞同士が一体化するための巧妙な戦略といえるでしょう。

今回マウスで明らかになったSEAL現象ですが、この“卵子の精子捕食”とも言うべき仕組みはヒトを含む他の哺乳類でも共通すると期待されます。

実際、人の卵子にも微絨毛が存在し、受精において同様の分子(IZUMO1やJUNOなど)が働くことが知られています。

それだけに、本研究のインパクトは基礎科学の範疇に留まらず、将来的な応用面にも波及すると考えられます。

福島県立医科大学の井上直和教授は「本研究はマウスで得られた成果ですが、今後ヒトでのSEAL形成の詳細なメカニズムを解明することで、生殖生物学や不妊治療の基礎研究が大きく前進すると考えています」と述べ、今回の知見が人間の生殖医療の発展につながる可能性に言及しています。

受精障害や不妊症の原因解明、新たな治療法・避妊法の開発など、応用への道筋も開けてくるでしょう。

卵子と精子が出会う生命の神秘。

その舞台裏には、私たちの想像を超えたドラマチックな細胞のやりとりが隠されているのです。

参考文献

卵子は精子を食べて受精を成立させる -食作用に類似する受精様式を発見-

https://www.shizuoka.ac.jp/news/detail.html?CN=10872

元論文

Noncanonical phagocytosis-like SEAL establishes mammalian fertilization

https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.115463

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。

大学で研究生活を送ること10年と少し。

小説家としての活動履歴あり。

専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。

日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。

夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部